吉谷木工所について

奈良県吉野郡下市町の吉谷木工所では、三宝・神具の製造及び販売をさせていただいております。

創業は明治43年になり、神様への供物や献上品を恭しくのせ、お正月には鏡餅、お月見には月見団子をのせるものとして、日本人の暮らしに親しまれてきたのが三宝です。

ここ下市町では、”三宝”は「さんぽう」ではなく「さんぼう」と呼んでおります。

想いを表現する器

同じ品物でもどんな器にのせるかでその印象は大きく異なります。言い換えると、人はモノに込めた想いを器を選ぶことで表現してきたのではないでしょうか。

神仏へのお供物の器である神具『三宝(さんぽう)』の歴史は、古く南北朝の時代、吉野に遷都した後醍醐天皇への献上品の器として用いられたことがはじまりとされています。そこから700年もの間、天皇そして神仏への「畏敬の念」を人々は三宝という器にのせ表現してきました。

私たち吉谷木工所は、ここ吉野の良質な檜と日本遺産に認定された確かな技術で、人々の想いをのせる三宝作りに邁進し、2020年に創業110年を迎えました。

そして今、神具は新具へ。

吉谷木工所は、畏敬から感謝・愛情・楽しさなど、くらしの中にある想いの器へと世界を広げ、これからも新たな価値を作り続けていきます。

材質について

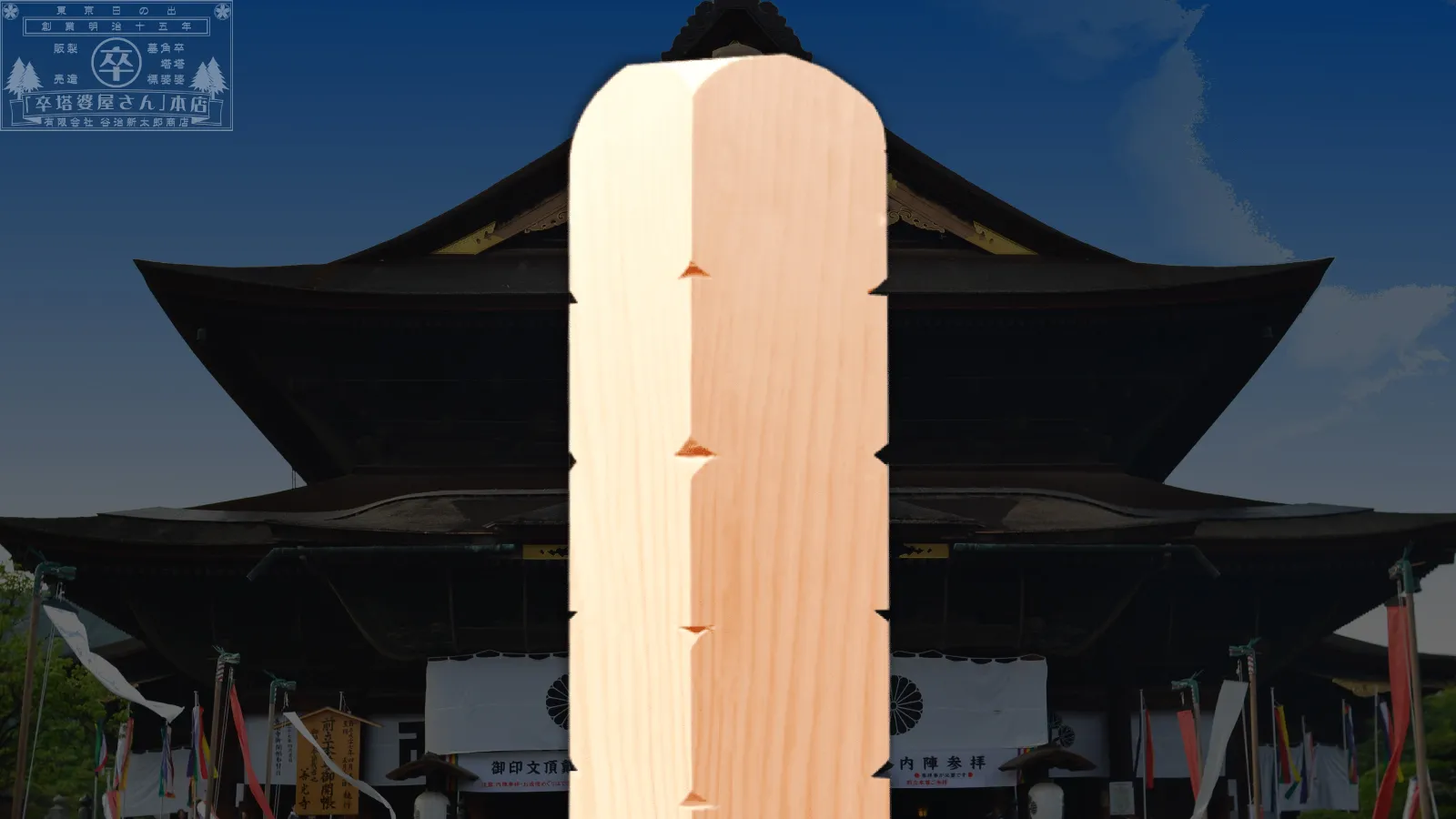

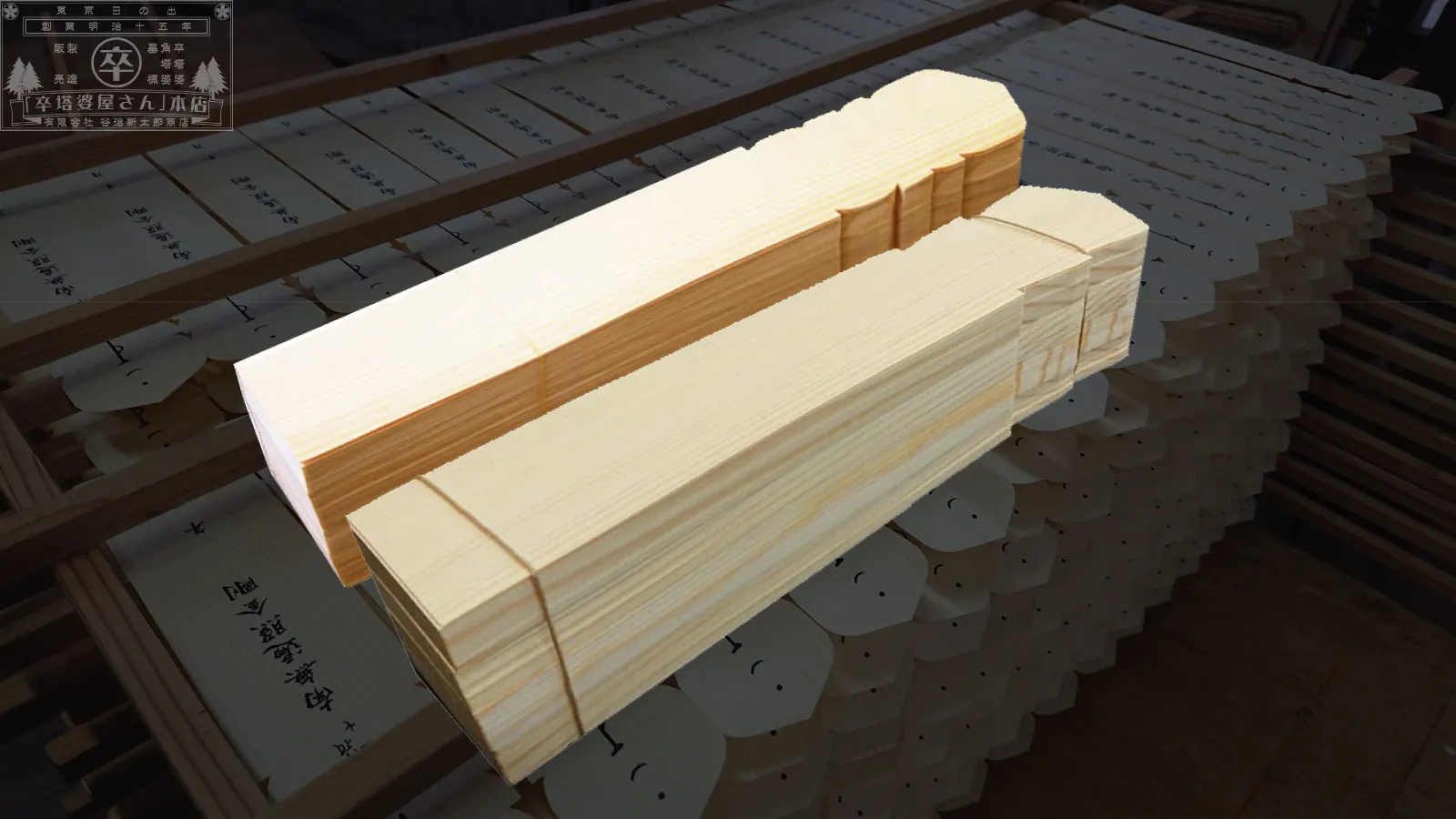

三宝の材料は良質の吉野檜(ひのき)です。

丹精込めて育てられた檜は、木目の縦の線が端正で、色艶がよくて光沢があます。

他の地域の檜に比べ、吉野檜は色合いの美しさが特徴的だと言われています。

まさに神饌などを供える器にふさわしい品格があるように思います。

吉野檜(よしのひのき)とは

吉野檜は、奈良県吉野地方(吉野郡・下市町・川上村など)で育てられた高品質な檜です。急峻な地形と湿潤な気候、そして密植・間伐・枝打ちを徹底する吉野林業の手入れによって、まっすぐで年輪の緻密な美材が育ちます。

特徴

- 木目が非常に細かい:長い歳月をかけてゆっくり成長するため、年輪が緻密で手触りが滑らかです。

- 色味が上品:心材(赤身)は淡い紅色、辺材(白太)は清らかな白。神具にふさわしい凛とした表情を生みます。

- 香りが豊か:檜特有の清涼感ある香気が強く、抗菌・防虫にも優れます。

- 高い耐久・耐水性:社寺建築・浴槽・内装材など水回りや長期使用にも適します。

- 加工性の良さ:きめ細かく割れにくいため、彫刻や精密な仕口にも向きます。

主な用途

- 社寺建築(柱・梁・社殿)や神具・仏具(三宝・神棚・御神鏡台)

- 高級住宅の内装材(床柱・天井板 等)

- 浴槽・風呂桶(檜風呂)、彫刻・工芸品、木製食器

歴史と神聖性

吉野の林業はおよそ500年前に端を発し、密植と長伐期という独自の育林技術で一本一本を丁寧に育ててきました。その結果、日本屈指の銘木として知られる「吉野檜」が生み出され、今日まで社寺・神具の世界を支え続けています。

古来、檜は“神聖な木”とされ、伊勢神宮などの用材にも用いられてきました。なかでも吉野檜は、材の美しさと安定した品質から最高級と評価され、祈りの場にふさわしい格を器にもたらします。

伝統の製造工程

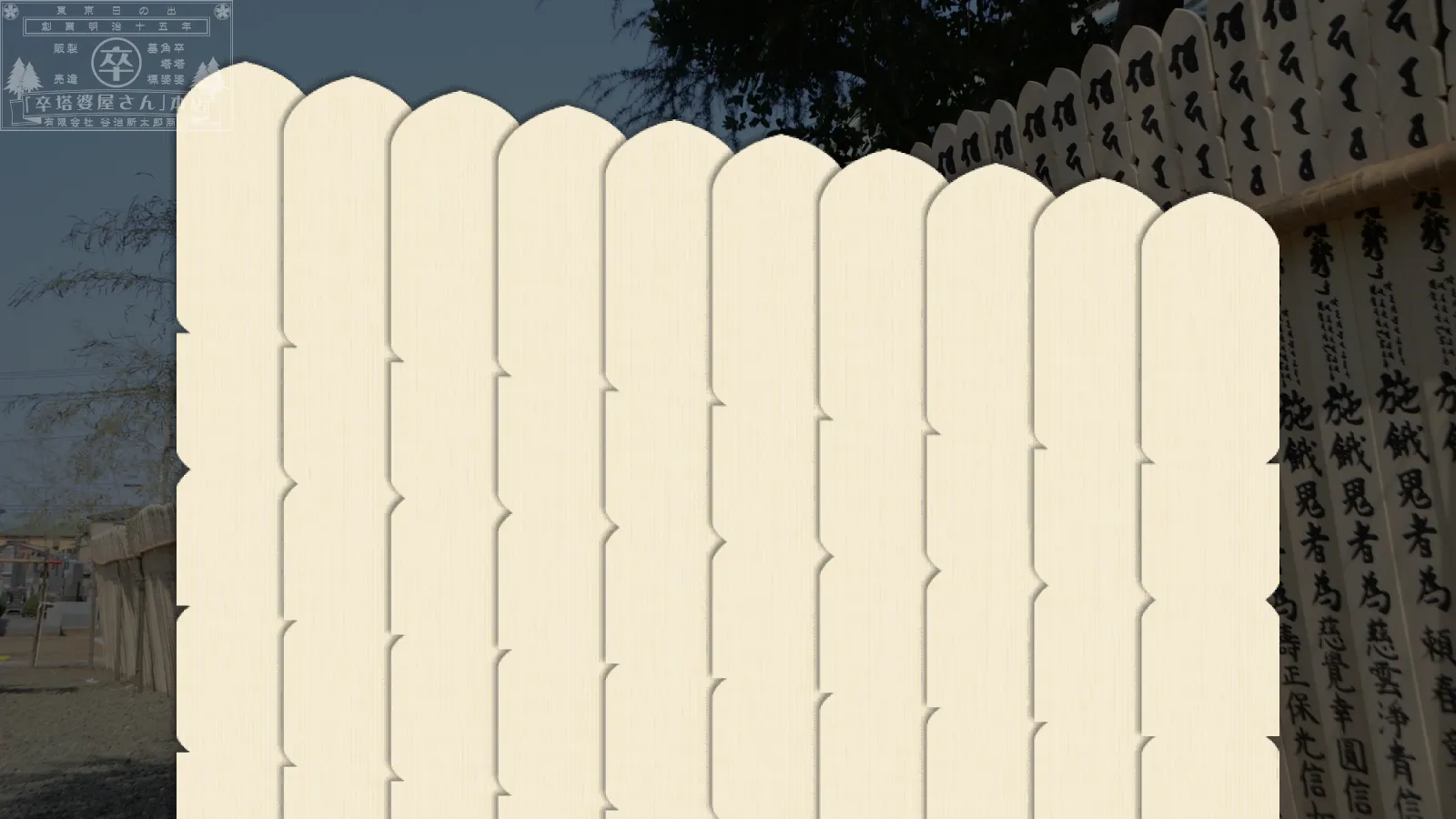

卒塔婆(50本入)

卒塔婆(50本入) 卒塔婆(1本入)

卒塔婆(1本入) 多摩産杉塔婆

多摩産杉塔婆 ECO卒塔婆

ECO卒塔婆 神式塔婆・祭標(50本入)

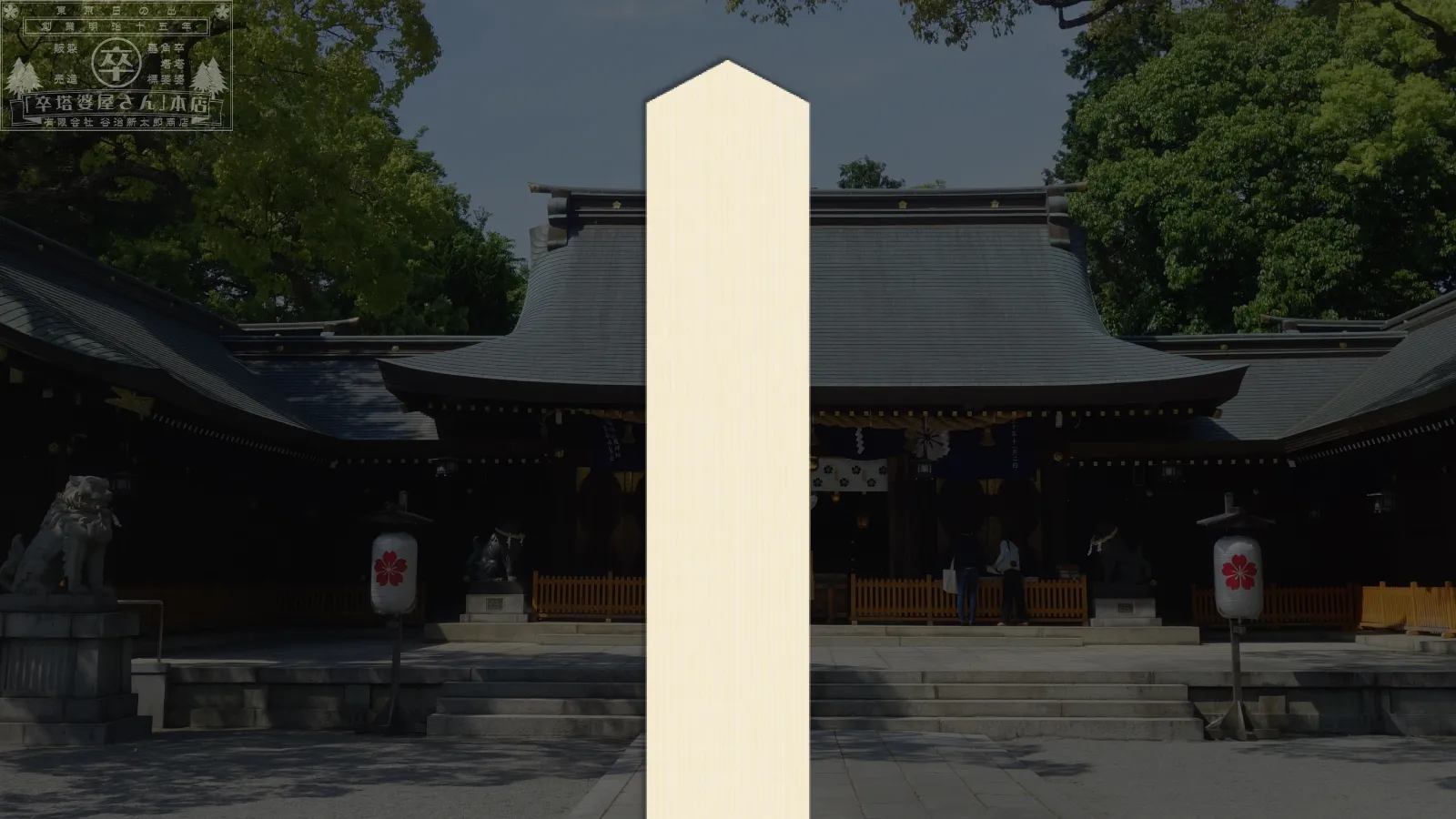

神式塔婆・祭標(50本入) 神式塔婆・祭標(1本入)

神式塔婆・祭標(1本入) 角塔婆(1本)

角塔婆(1本) 墓標(1本)

墓標(1本) 経木塔婆・水塔婆

経木塔婆・水塔婆 護摩木

護摩木 護摩札・木札

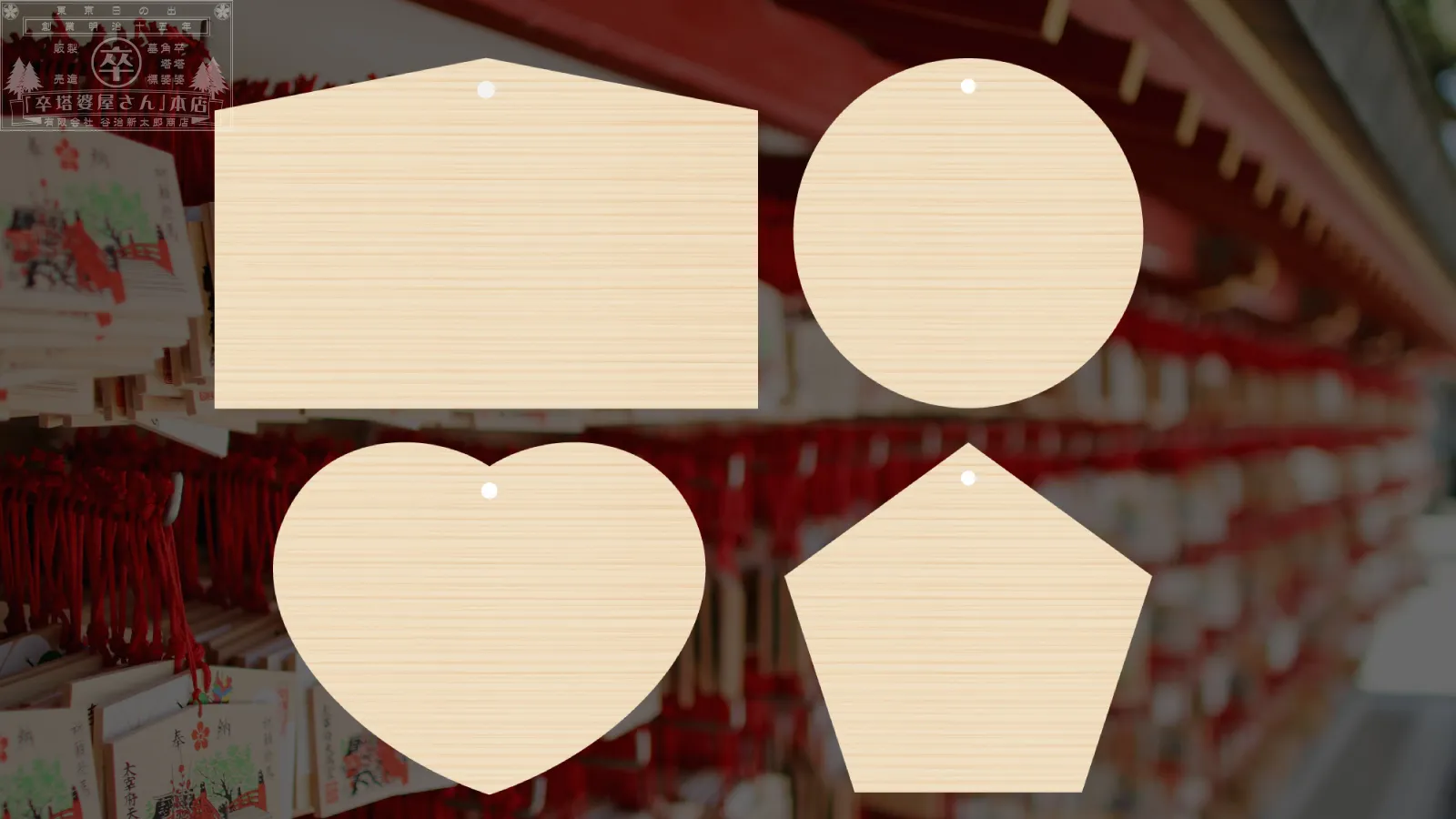

護摩札・木札 絵馬

絵馬 吉野檜の国産三宝

吉野檜の国産三宝 日めくりカレンダー台座

日めくりカレンダー台座 端材

端材 卒塔婆立て・花立てなど

卒塔婆立て・花立てなど 天然木の御朱印帳

天然木の御朱印帳 御朱印・寺社向け印章

御朱印・寺社向け印章 御寺院用線香

御寺院用線香 筆ぺんなど

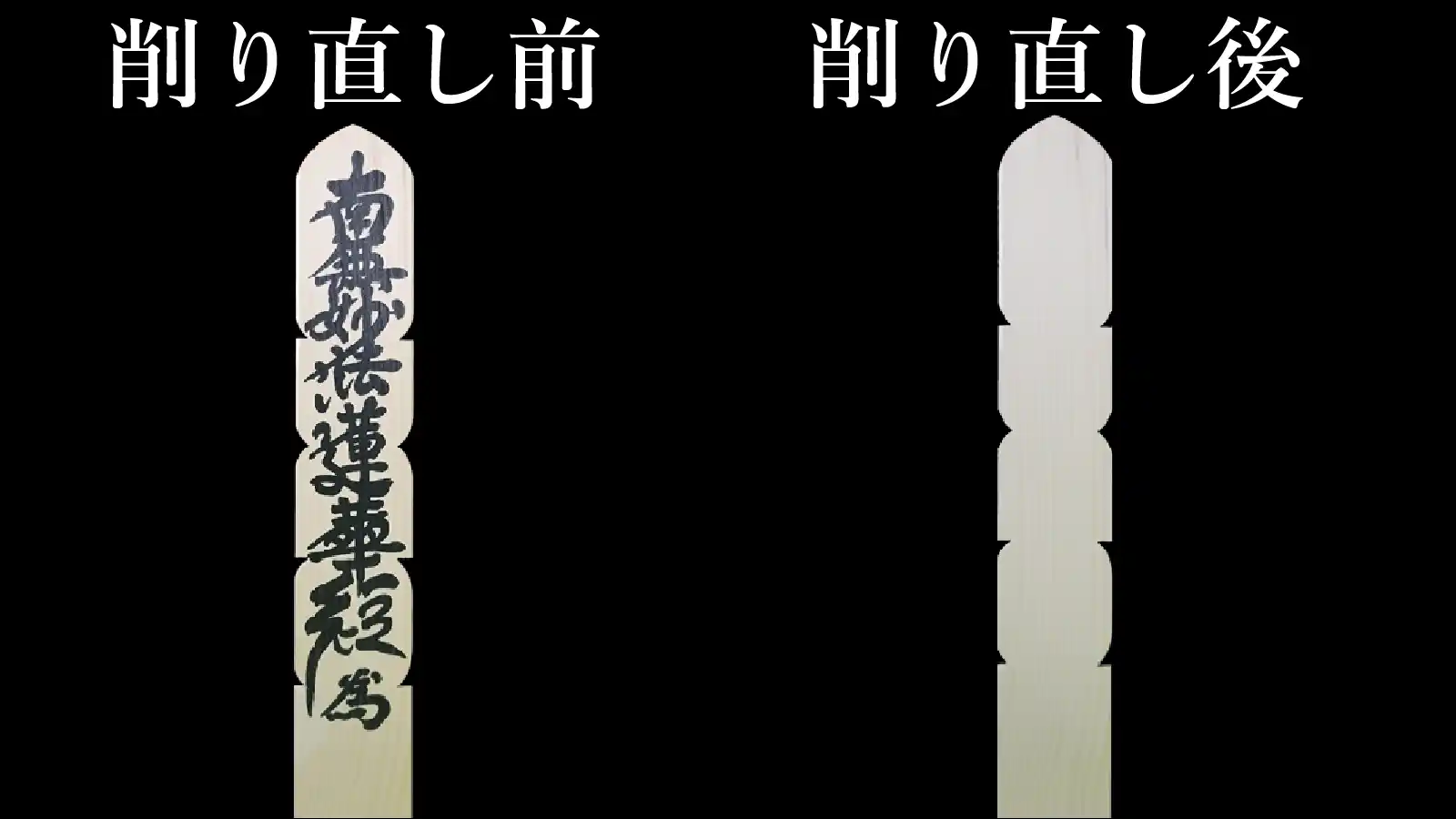

筆ぺんなど 印刷・毛筆筆耕・削直し

印刷・毛筆筆耕・削直し お寺の頼れる定期便

お寺の頼れる定期便