超詳しい護摩札のおはなし~その1~護摩とは

こんにちは「卒塔婆屋さん」代表の谷治です。今日は護摩木と護摩札のストックされている倉庫を整理・整頓していました。種類が多いのでなかなか大変な作業でした。

さて、今日からしばらくは、超詳しい護摩札のおはなしと題しまして護摩札について、おそらくどこよりも詳しいお話をしていきたいと思います。初回はそもそも護摩とは何かについて掘り下げて行きたいと思います。

護摩札とは

護摩札(ごまふだ)とは、密教に伝わる護摩という修法のなかで、お祈りする祈願の趣旨を書いた紙や木のことを指します。護摩を焚いて仏に祈り、その仏の霊験(神仏のご利益のこと)を宿らせるのです。そのようにして加持された護摩札には、ご本尊お不動さまの分身・分霊が宿っており、所有者を守る、いわば「護符」のような働きがあるとされています。

護摩祈祷によって加持された護摩札には、依頼した人の名前や願いごとが記されており、持ち帰ったそれは仏壇や神棚に祀ることが多くあります。

と、ここまで聞いて、「護摩」や「加持」など、あまり聞き慣れない言葉がたくさん出てきて少し理解するのが難しいのではないでしょうか。護摩札については、密教に伝わる「護摩」という修法について知ると、さらに理解が深まることでしょう。

護摩札の置き方や祀り方をご紹介する前に、「護摩」の起源や種類について知っておきましょう。

「護摩について知る」

「護摩」の起源

護摩(ごま)とは、仏教やバラモン教、ゾロアスター教などにおいて行われる儀式で、焚きあげた炎のなかに供物や木を投じたり、炎で煩悩を焼き払ったりして行われます。護摩の語源はサンスクリット語の“homa(ホーマ)”だとされ、「供物」「いけにえ」「供物を捧げること」などの意味があります。

ちなみに仏教へは、大乗仏教の密教の過程でヒンドゥー教から取り入れられたと言われています。そのため、護摩の儀式が行われるのは、数ある仏教の宗派のなかでも、天台宗や真言宗、チベット仏教などのみ。つまり「密教」をルーツに持つ宗派のみなのです。

護摩が行われる「密教」とは?

ところで「密教(みっきょう)」とは、何なのでしょうか?

密教とは、その漢字にあるとおり、「秘密の教え」を指し、「阿字観(あじかん)」に代表されるような視覚的な瞑想を大切にしています。曼荼羅や法具、灌頂の儀式を伴う「印信」や「三昧耶形」などが象徴的な教えです。

密教の反対は顕教。弘法大師こと空海は、密教と顕教との違いとして以下の3つの特徴を挙げました。

・法身説法…法身みずから説法をする。

・果分可説…仏道の結果の覚りを説くことができる。

・即身成仏…肉体のまま悟りを開き、仏となれる。

つまり、顕教ではお釈迦様が説教を聞く人の能力に応じてわかりやすい言葉で教えを説いたのに対し、密教では真理そのものの現れである大日如来が、その究極の教えを説いたものです。密教には厳格なルールがいくつも定められており、その教えや作法が師匠から弟子へと受け継がれています。

「護摩」という行事について

次に「護摩」という行事の行われ方をご紹介します。

護摩祈祷が始まると、護摩檀などに薪が焚かれ、炎が灯ります。このとき燃えさかる炎は、護摩祈祷で拝む「不動明王」の智慧(ちえ)そのもの。私たちが抱えるさまざまな煩悩を清らかな願いへと転化したり、願いごとを成就したりする力を与えます。清い願いごとは炎から生まれる煙とともに天上へと届けられるというのです。護摩祈祷のなかでくべられる供物というのは、いわば「煩悩」を視覚化したものであり、それを不動明王の炎で焼くことで清め、悟りを開かんとするのです。

護摩祈祷のなかでは住職(僧侶)により、不動明王をお迎えする作法や真言が唱えられると、炎のなかに不動明王が降臨されます。降臨された不動明王に感謝の気持ちを込めて供物や、お経を唱えて祈りを捧げるのです。このとき住職は国家安泰や世界平和などの人間集団としての願いのほかに、一般庶民の厄除開運や交通安全、無病息災、大願成就などについても祈っています。

つまり護摩祈祷が意味することとは。

煩悩である薪を不動明王の智慧の炎で焼き尽くし、私たちの願いが書かれた木(護摩木)をその炎のなかに投じることで、清らかな願いを不動明王に受け止めていただき、成就することを祈っているのです。

「護摩」の種類には何がある?

護摩には火のなかに供物や護摩木を投じて祈願する「外護摩」、自分自身を檀に見立て、仏の智慧の火で心のなかにある煩悩や業を焼き払う「内護摩」があります。

そしてひとくちで「護摩」といっても、その目的によって、さまざまな呼ばれ方があります。

「息災法(そくさいほう)」…洪水や地震、火事などの災害が起こらないようすることを目的とした修法。個人の苦難や煩悩なども息災法に含まれます。

「増益法(そうやくほう)」…災害を防ぎ、幸福を積極的に増やすことを目的とした修法。長寿延命や人と人との縁結びも増益法に含まれます。

「調伏法(ちょうぶくほう)」…怨敵を除き、悪行をおさえることを目的とした修法。より優れた阿闍梨(あじゃり)が調伏法を行います。

「敬愛法(けいあいほう)」…他者を敬い、愛する平和円満を祈る修法です。

「鉤召法(こうちょうほう)」…諸尊や善神、自分が愛する者たちを集めるための修法です。

ちなみに、よく「お火焚き」や「火祭り」と呼ばれている行事はこの護摩祈祷のことを指しています。

護摩は基本的にはお寺の行事ですが、いくつかの神社では行っているところもあるのだとか。それは明治以前の神仏習合の名残だと言われています。

護摩で拝むのは「不動明王」

先ほどから何回か登場している通り、護摩祈祷で拝むのは「不動明王」と呼ばれる明王の一尊です。ここで1度、不動明王についておさらいしてみましょう。

不動明王とは、密教の尊格の一尊であり、大日如来の化身とも言われています。真言宗のほかに、天台宗や禅宗、日蓮宗などでも広く進行されており、大日如来や金剛愛染明王らとともに祀られていることが多くあります。「動かない守護者」の語源を持ち、インド神話のシヴァ神の別名とされている不動明王は、破壊や災害を司るいっぽうで、雨によって植物を育てるという一面も持っています。仏法における障害に対しては、その力と怒りによって屈服させようとしますが、仏道の修行者のことを常に見守っています。

親戚や近所のおばあさん、おじいさんが「お不動さん」と呼んでいるところを聞いたことはありませんか?

この「お不動さん」とはもちろん不動明王のことで、親しみを込めてこう呼ばれるようになりました。像を見ると、片目をグッと大きく開いて、いつも怒ったような顔をしていて、少し怖いですよね。実は不動明王は、大きく開いたその右目で天を見て、左目では地を見ているのです(天地眼)。この表情をよく見ると、その目には一滴の涙が伝っていることに気づくと思います。世のなかには、優しく諭しても言うことを聞かない人もいますよね。厳しい言葉と怖い顔で叱らないと改心しない人も多いのです。そんな人を不動明王は剣で脅しながらも、彼らを自分の頭の上の蓮に乗せて極楽へ運んであげようとします。

つまり不動明王の涙とは、哀れみの涙。「こんな目に遭わせなければわからないのか、情けないやつめ!」と叱りながら、その人のことを哀れんで泣いているのだそうですよ。怖い顔をしていますが、実際はとても優しい明王様なのです。

そして、不動明王の御利益としては、除災招福や悪霊退散、現世利益などが挙げられます。酉年生まれ守り本尊でもあるため、酉年生まれの人の開運や厄除けのお手伝いもしてくれます。

不動明王のご真言

仏教には真言(しんごん・マントラ)と呼ばれる、呪文のような言葉があります。真言とは「仏の真実の言葉、秘密の言葉」のことで、大乗仏教の宗派でよく用いられています。もしかしたら、アニメやゲームのワンシーンで「オン・バサラ」や「ソワカ」などの言葉を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。実はこれらも真言の一部なのです。

「オン」…真言のはじめにつける慣用句で「帰命する」という意味を表します。

「バサラ」…仏語で「金剛」の意味。

「ソワカ」…仏語で「幸あれ」「祝福あれ」などの意味で、真言の結びの言葉。

この真言は、祀る仏様や菩薩様によって唱えられる内容が異なることがポイント。

不動明王のご真言は下記のとおりです。

ノウマク・サンマンダバザラダン・センダ・マカロシャダ・ソワタヤ・ウンタラタ・カンマン

日本語に訳すと、「激しい大いなる怒りの相(すがた)を示される不動明王よ。迷いを打ち砕きたまえ。障りを除きたまえ。所願を成就せしめたまえ。カンマン。」という意味になります。(大本山成田山明王院神護新勝寺より)

真言の唱え方

密教のなかでは、「三密」という教え・考え方が大切にされています。ここでの「三密」とは、「身」「口」「意」を表しています。

「身」…手で印を結ぶこと。

「口」…真言を唱えること。

「意」…自分と仏様とが一体になること。

つまり、手で印を結び、真言を唱え、仏様から力を得ることなのです。

しかし、修行を積んだ僧侶とは違い、私たちにはこれらすべてを意識しながら参拝するのは難しいですよね。

そこで私たちにできるもっとも効果的な唱え方は、「目を閉じて瞑想しながら唱える」という方法です。目を閉じて姿勢を正し、脳内に不動明王の姿を思い浮かべましょう。頭に描いた不動明王に向けて、真言を唱えるのです。そうすることで、より強い力を得ることができます。

寺院の「護摩祈祷」、神社の「お火焚神事」

さきほど、「護摩は密教系寺院の秘法だが、いくつかの神社でも行われている」と書きましたよね。それについてもう少し詳しくお話しします。

神社における護摩祈祷は「お火焚(おひたき)神事」と呼ばれていることが多く、京都や大阪のほうを中心に行われています。修法は寺院の護摩祈祷と似ており、参拝者の願いが込められた護摩木や護摩棒、絵馬を炎で焼き、罪や穢れを祓います。

護摩・お火焚きが行われている神社は、宮地嶽神社(福岡)や金神社(名古屋)、築地・波除神社(東京)などがあります。

護摩祈願の種類

行われている護摩祈願にはいくつか種類があるのでご紹介します。

護摩札祈願:祈願して本尊を宿らせた護符を授けてもらいます。護摩札には願いごとが記されており、護摩供参列の終わりに受け取ったり、すでに力を宿らせた護摩札を郵送で頂いたりできます。

護摩木祈願:願い事を書いた護摩木と呼ばれる供物を自分で火のなかに投じることでその祈りを神仏に届け煩悩を払い、願いの成就を目指します。護摩木には、亡くなった方に祈りを捧げるための「供養護摩木」と、自分自身の願いごとをしたためる「祈願護摩木」とがあります。

檀木祈願:護摩壇中央の炉のなかに組む檀木に、直接願いごとを書き入れます。

今日はここまでとなります。奥が深いですよね。明日はお護摩の作法・次第についてお話します。

「卒塔婆屋さん」の護摩札

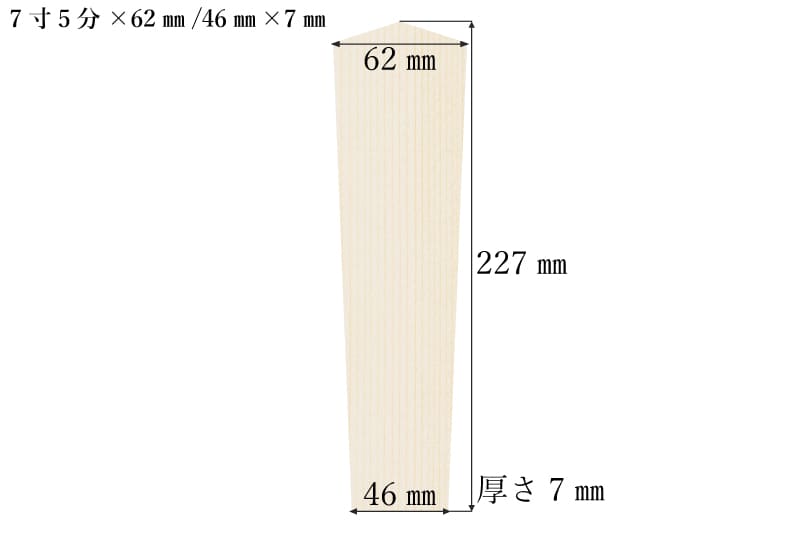

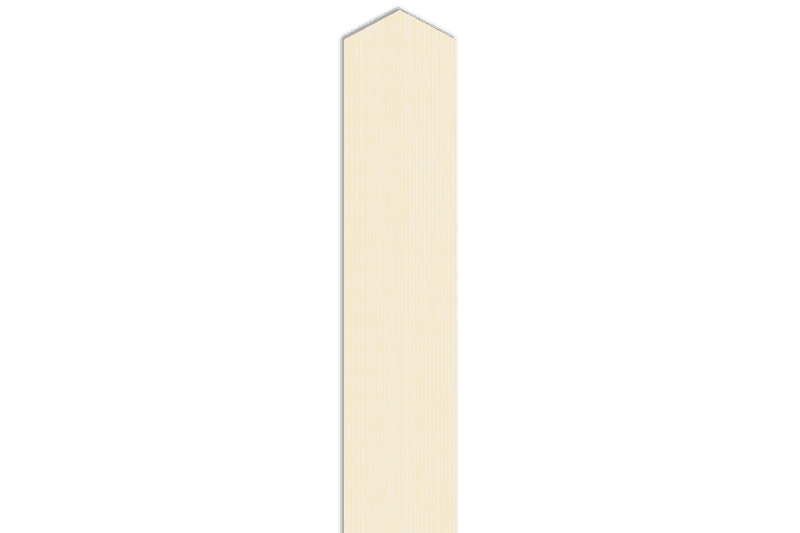

護摩札7寸5分(227mm)×62mm/46mm×7mm(10体入)

¥1,980(税込)

【サイズ】

長さ7寸5分(227mm)×上幅62mm/下幅46mm×厚さ7mm

【入数】

10体入

【材質】

白松・モミ・スプル-ス・バルサムファーのいづれか

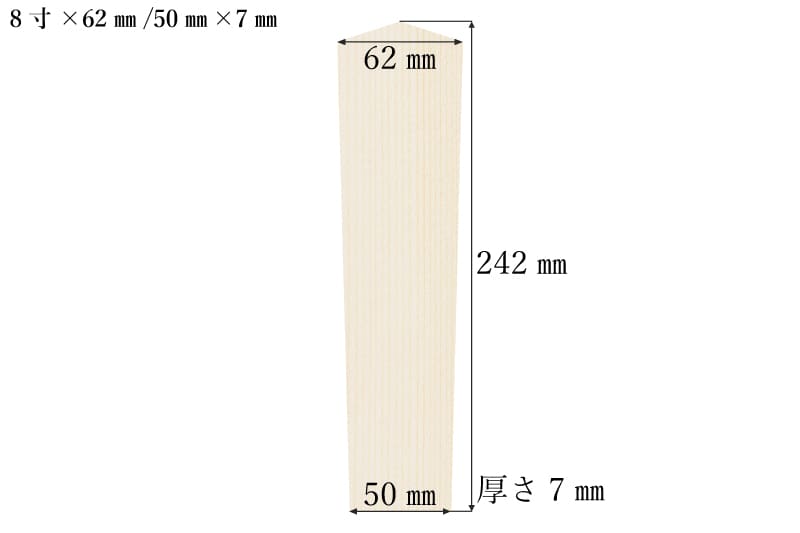

護摩札8寸(242mm)×62mm/50mm×7mm(10体入)

¥2,310(税込)

【サイズ】

長さ8寸(242mm)×上幅62mm/下幅50mm×厚さ7mm

【入数】

10体入

【材質】

白松・モミ・スプル-ス・バルサムファーのいづれか

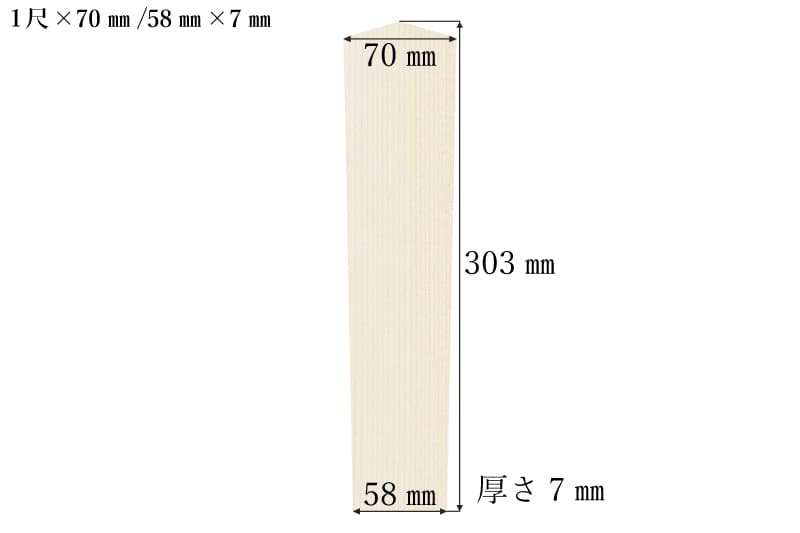

護摩札1尺(303mm)×70mm/58mm×7mm(10体入)

¥2,420(税込)

【サイズ】

長さ1尺(303mm)×上幅70mm/下幅58mm×厚さ7mm

【入数】

10体入

【材質】

白松・モミ・スプル-ス・バルサムファーのいづれか

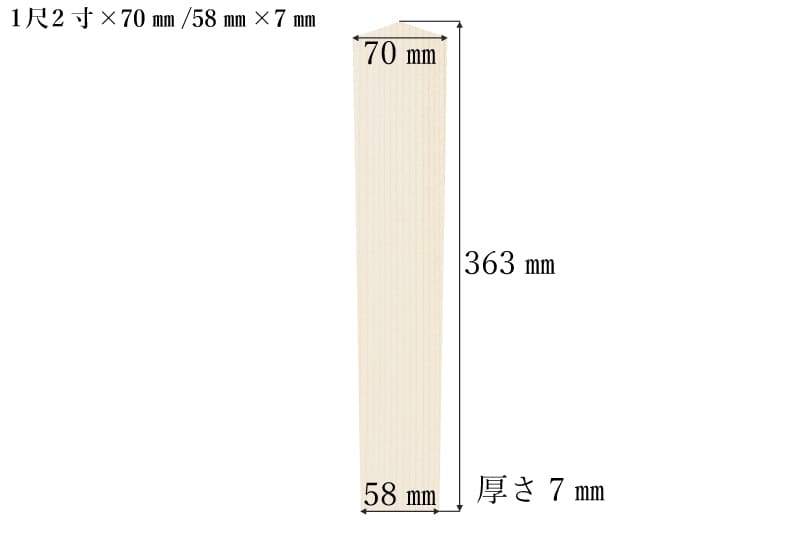

護摩札1尺2寸(363mm)×70mm/58mm×7mm(10体入)

¥3,080(税込)

【サイズ】

長さ1尺2寸(363mm)×上幅70mm/下幅58mm×厚さ7mm

【入数】

10体入

【材質】

白松・モミ・スプル-ス・バルサムファーのいづれか

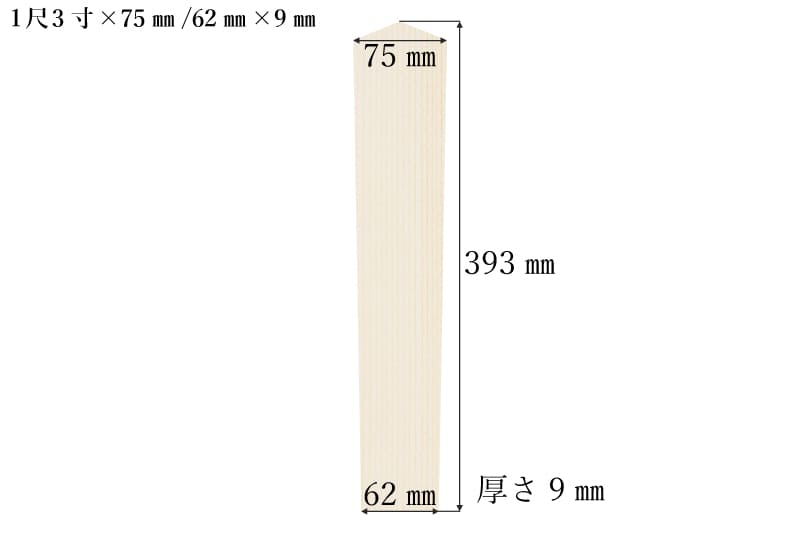

護摩札1尺3寸(393mm)×75mm/62mm×9mm(10体入)

¥4,290(税込)

【サイズ】

長さ1尺3寸(393mm)×上幅75mm/下幅62mm×厚さ9mm

【入数】

10体入

【材質】

白松・モミ・スプル-ス・バルサムファーのいづれか

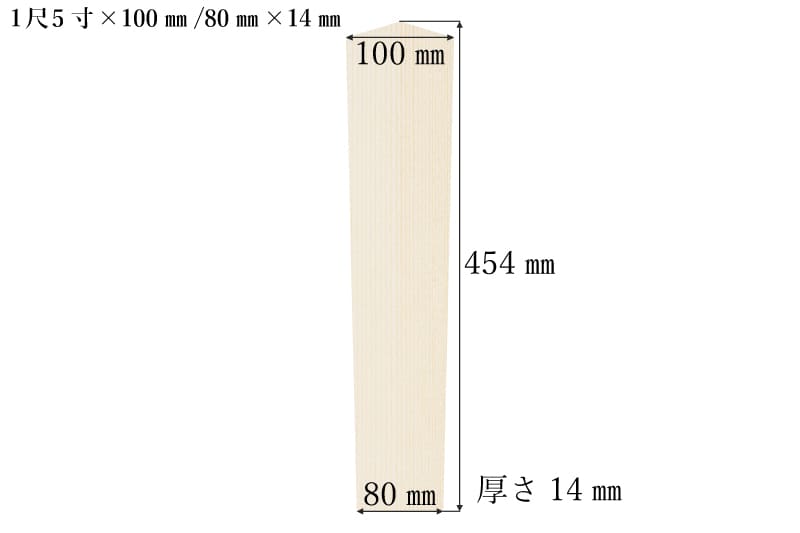

護摩札1尺5寸(454mm)×100mm/80mm×14mm(10体入)

¥7,040(税込)

【サイズ】

長さ1尺5寸(454mm)×上幅100mm/下幅80mm×厚さ14mm

【入数】

10体入

【材質】

白松・モミ・スプル-ス・バルサムファーのいづれか

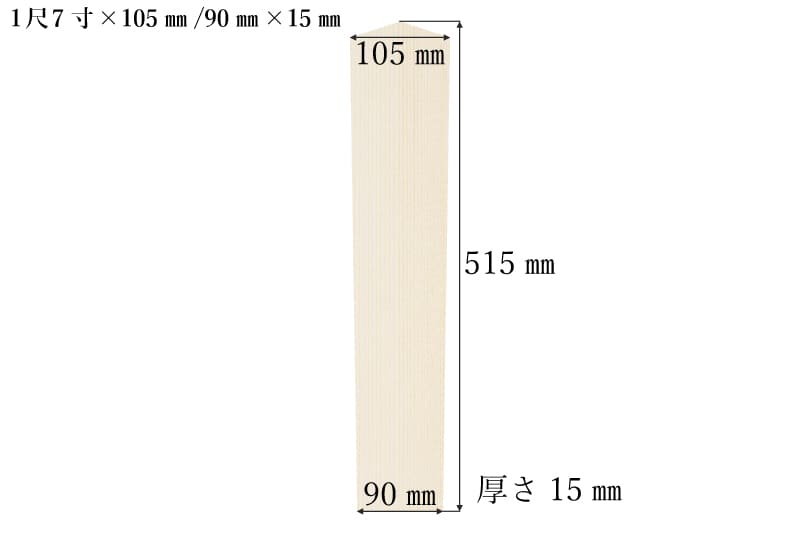

護摩札1尺7寸(515mm)×105mm/90mm×15mm(10体入)

¥9,020(税込)

【サイズ】

長さ1尺7寸(515mm)×上幅105mm/下幅90mm×厚さ15mm

【入数】

10体入

【材質】

白松・モミ・スプル-ス・バルサムファーのいづれか

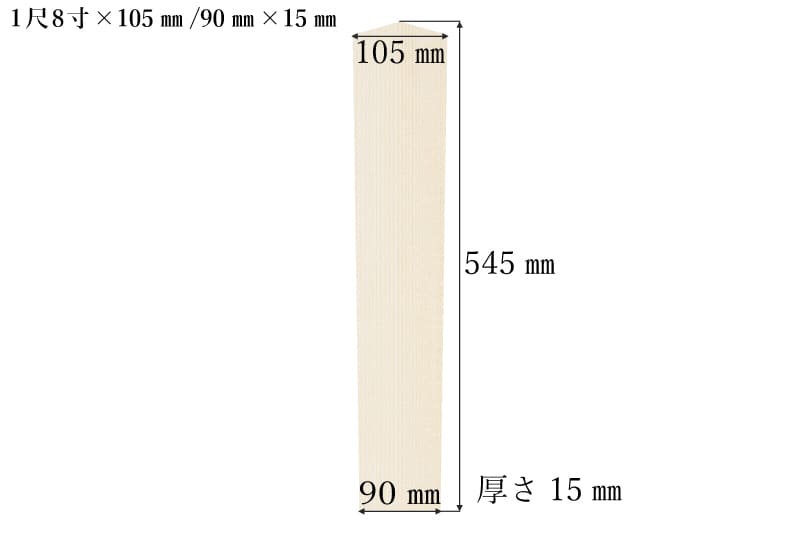

護摩札1尺8寸(545mm)×105mm/90mm×15mm(10体入)

¥9,680(税込)

【サイズ】

長さ1尺8寸(545mm)×上幅105mm/下幅90mm×厚さ15mm

【入数】

10体入

【材質】

白松・モミ・スプル-ス・バルサムファーのいづれか

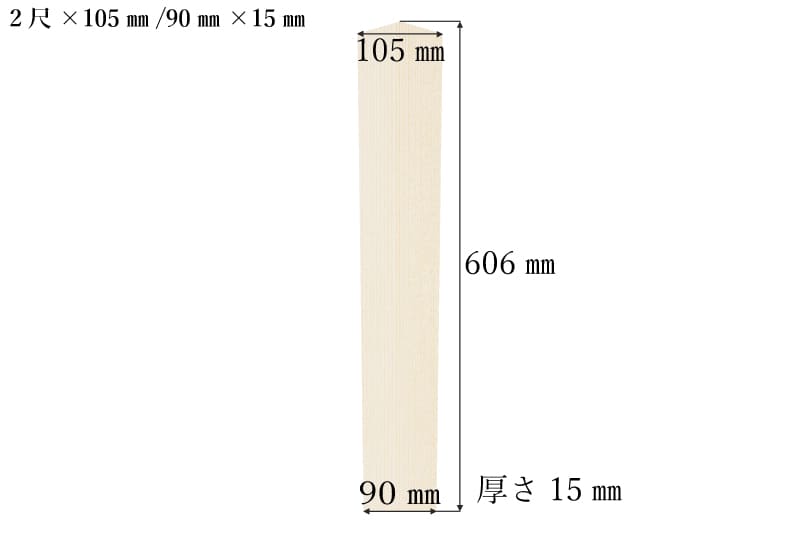

護摩札2尺(606mm)×105mm/90mm×15mm(10体入)

¥11,000(税込)

【サイズ】

長さ2尺(606mm)×上幅105mm/下幅90mm×厚さ15mm

【入数】

10体入

【材質】

白松・モミ・スプル-ス・バルサムファーのいづれか

この記事を書いた人

DAISUKE YAJI

プロフィール

1999年3月 筑波大学第一学群自然学類数学科卒業

1999年4月 株式会社セブン&アイHD入社

2011年10月 株式会社セブン&アイHD退社

2011年11月 有限会社谷治新太郎商店入社

2012年12月 有限会社谷治新太郎商店代表取締役就任

2019年 カラーミーショップ大賞2019にて地域賞(東京都)

2020年 カラーミーショップ大賞2020にて優秀賞

2023年 ネットショップグランプリにて特別賞授賞

2024年 次世代コマース大賞にて大賞授賞

義父・義母・妻・長男・長女・次女・猫3匹の大所帯

趣味はゴルフ、月1回はラウンドしています。

卒塔婆(50本入)

卒塔婆(50本入) 卒塔婆(1本入)

卒塔婆(1本入) 多摩産杉塔婆

多摩産杉塔婆 ECO卒塔婆

ECO卒塔婆 神式塔婆・祭標(50本入)

神式塔婆・祭標(50本入) 神式塔婆・祭標(1本入)

神式塔婆・祭標(1本入) 角塔婆(1本)

角塔婆(1本) 墓標(1本)

墓標(1本) 経木塔婆・水塔婆(200枚入)

経木塔婆・水塔婆(200枚入) 護摩木

護摩木 護摩木一座分セット

護摩木一座分セット 護摩札・木札

護摩札・木札 絵馬

絵馬 日めくりカレンダー台座

日めくりカレンダー台座 端材

端材 石の専門店STクラフト謹製

石の専門店STクラフト謹製 天然木の御朱印帳

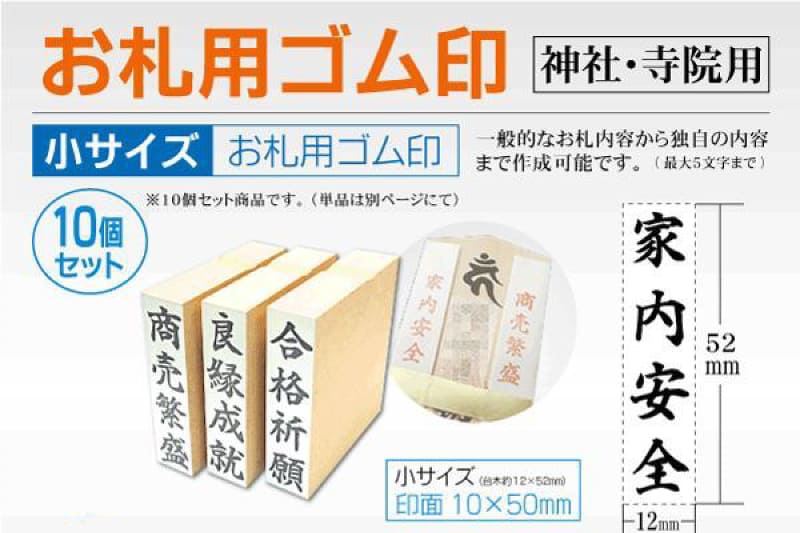

天然木の御朱印帳 御朱印・寺社寺院向け印章

御朱印・寺社寺院向け印章 玉初堂御寺院用線香

玉初堂御寺院用線香 筆ぺん・墨汁など

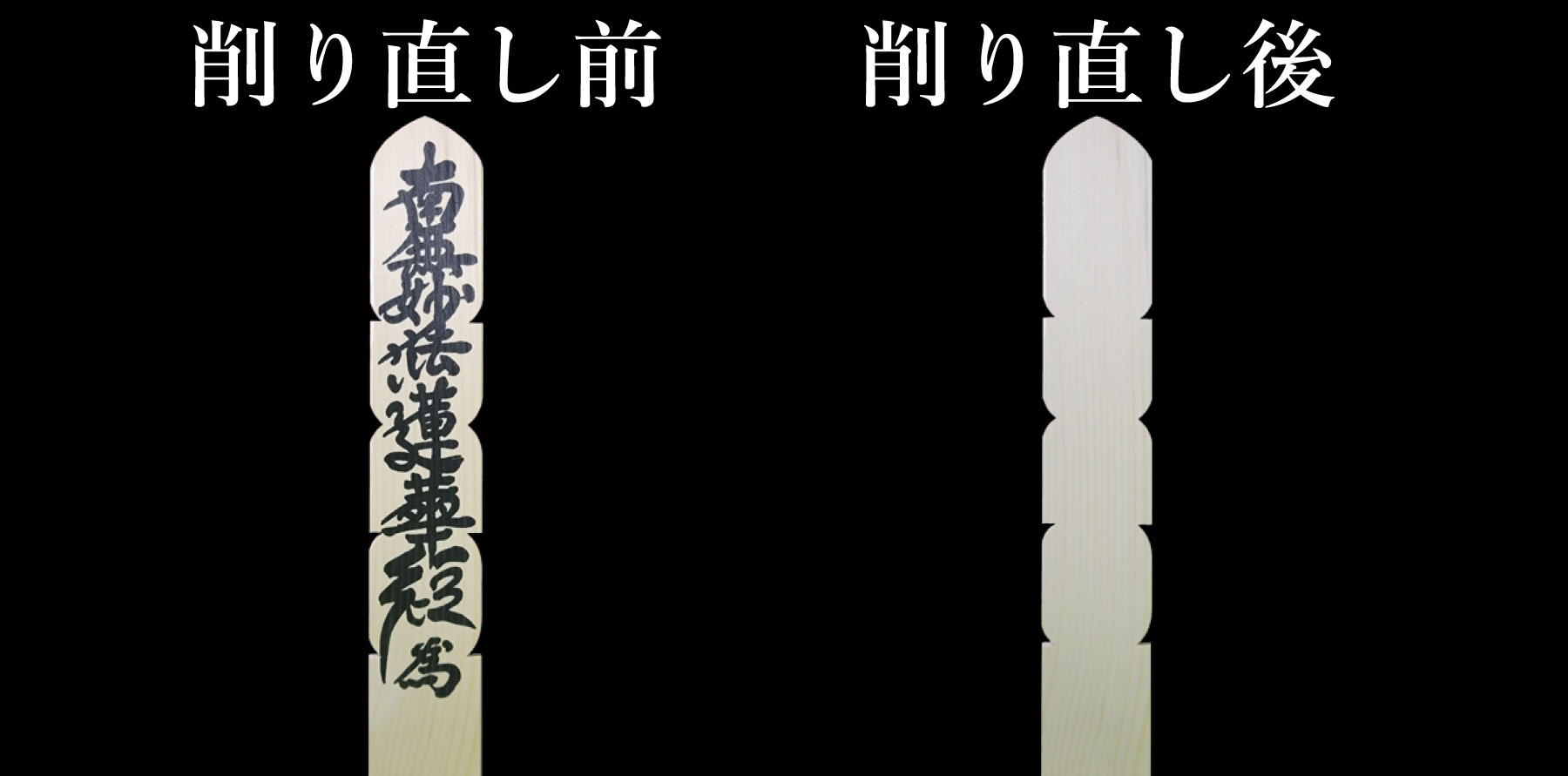

筆ぺん・墨汁など 印刷・毛筆筆耕・削直し

印刷・毛筆筆耕・削直し 定期便

定期便