お寺は何で作られたのか?

今日はお寺にまつわるお話をしたいと思います。

日本には現在7万5千件以上のお寺が存在していて、コンビニが5万5千件程度であることから考えても、その数の多さには驚きます。さらには、海外の寺院は遺跡になっているところも多いのですが、日本のこれらのお寺は現役なところも凄いですね。

もともと仏教は輸入されたものですが、日本独自に進化発展してきました。

このあたりも日本特有ですね。

日本人はゼロからイチを生み出すことは苦手な方だと思いますが、イチを応用したり発展させたりすることに関しては得意で、輸入してきた技術なんかもどんどん進化させて、世界を圧倒する力を持っています。

コンビニももともとはアメリカから輸入してきた業態ですが、今ではその品揃えや商品力、オペレーションシステムは世界一で、アメリカのセブンイレブンが経営危機に陥ったとき、この日本流を逆輸入して救って、結局買収してしまったというのも、日本の応用力の凄さの一端が垣間見えるエピソードとして有名です。

最近は、科学技術などアメリカや中国の後塵を拝していますが、まだまだ、日本の底力とこの応用力で追いつける可能性はあります。

安宅和人さんの著書「シン・ニホン」にもこのことが書かれていて、まったくそのとおりだと思いました。

さて、この日本独自に発展してきたお寺ですが、そもそもどんな経緯で作られることになったのでしょうか。

以前ブログでお釈迦様の話をしました。お釈迦様は仏教の開祖で、「天上天下唯我独尊」を唱えたことで有名です。

お寺もこのお釈迦様と切っても切り離せない関係がある様です。

お釈迦様が活動していた初期の頃には「寺」という概念はなく、お釈迦様と弟子たちは、定住せずに各地を巡り歩き、信者から寄贈された土地を住まいとしていました。

しかし、お釈迦様が入滅すると火葬され、その遺骨を納めるためにストゥーパと呼ばれる供養塔が建てられました。今の卒塔婆の語源でもありますね。

初期のストゥーパは8本でしたが、仏教の発展に貢献したマウリヤ朝アショーカ王の援助により、インド全域に約8万4千本のストゥーパが建てられ、これが礼拝対象となりストゥーパは次第に礼拝堂へと変化していきました。

また、仏教徒の生活様式も、放浪生活から定住生活へと変化していき、修行をする僧院がインド各地に建てられ、先の礼拝堂と僧院を合わせた寺院となりました。

この寺院ですが、インドではもともと石造りでしたが、中国や朝鮮に伝来にしてから、風土の違いなどから木造になりました。

朝鮮半島の百済国から仏教が日本に伝来すると、蘇我氏が中心となって各地にお寺が建設されました。

当初のお寺は塔と本堂の組み合わせ方で様式が異なっていましたが、平安末期以降は宗派の増加により、様式にとらわれない寺院が増えました。

現在ではお寺といっても、一軒家と外観が変わらなかったり、ビルに入っていたりと様々形となっています。

この記事を書いた人

DAISUKE YAJI

プロフィール

1999年3月 筑波大学第一学群自然学類数学科卒業

1999年4月 株式会社セブン&アイHD入社

2011年10月 株式会社セブン&アイHD退社

2011年11月 有限会社谷治新太郎商店入社

2012年12月 有限会社谷治新太郎商店代表取締役就任

2019年 カラーミーショップ大賞2019にて地域賞(東京都)

2020年 カラーミーショップ大賞2020にて優秀賞

2023年 ネットショップグランプリにて特別賞授賞

2024年 次世代コマース大賞にて大賞授賞

義父・義母・妻・長男・長女・次女・猫3匹の大所帯

趣味はゴルフ、月1回はラウンドしています。

卒塔婆(50本入)

卒塔婆(50本入) 卒塔婆(1本入)

卒塔婆(1本入) 多摩産杉塔婆

多摩産杉塔婆 ECO卒塔婆

ECO卒塔婆 神式塔婆・祭標(50本入)

神式塔婆・祭標(50本入) 神式塔婆・祭標(1本入)

神式塔婆・祭標(1本入) 角塔婆(1本)

角塔婆(1本) 墓標(1本)

墓標(1本) 経木塔婆・水塔婆(200枚入)

経木塔婆・水塔婆(200枚入) 護摩木

護摩木 護摩木一座分セット

護摩木一座分セット 護摩札・木札

護摩札・木札 絵馬

絵馬 日めくりカレンダー台座

日めくりカレンダー台座 端材

端材 石の専門店STクラフト謹製

石の専門店STクラフト謹製 天然木の御朱印帳

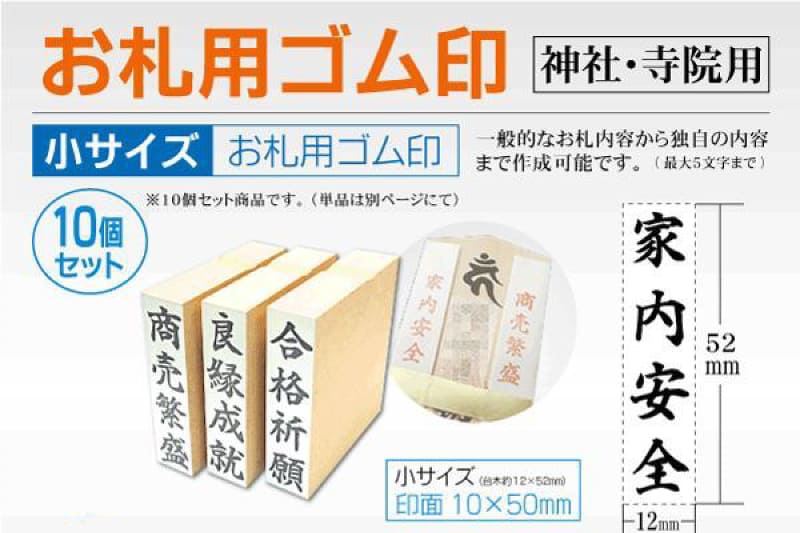

天然木の御朱印帳 御朱印・寺社寺院向け印章

御朱印・寺社寺院向け印章 玉初堂御寺院用線香

玉初堂御寺院用線香 筆ぺん・墨汁など

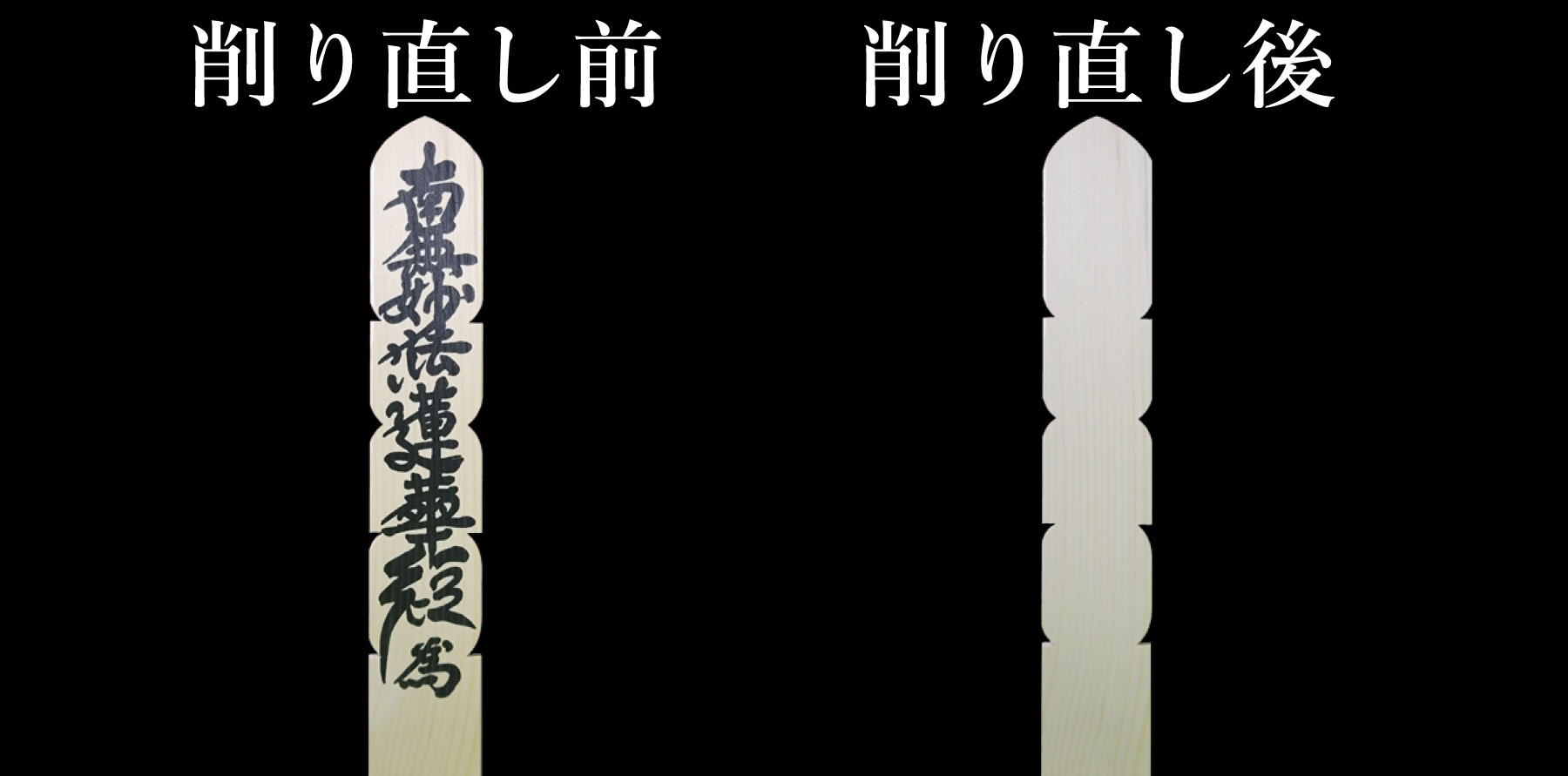

筆ぺん・墨汁など 印刷・毛筆筆耕・削直し

印刷・毛筆筆耕・削直し 定期便

定期便