主要仏教宗派の卒塔婆:用途別の書き方と供養作法

日本のお墓で見かける細長い木の板「卒塔婆(そとば)」は、亡くなった方への供養のために立てるものです

mytera.jp

。その表面には梵字や戒名などが記されますが、その内容や供養の方法は宗派や供養の用途によってさまざまです。本記事では、主要な仏教宗派(曹洞宗・臨済宗などの禅宗、浄土宗、浄土真宗本願寺派〈西本願寺〉、真宗大谷派〈東本願寺〉、真言宗、日蓮宗、天台宗 など)の卒塔婆の書き方と供養作法の違いを、法事・年忌・納骨・新盆・お盆/彼岸の墓参といった用途別にまとめます。各宗派ごとの特徴(記載する文字や梵字、戒名・法名の形式、供養の文言、卒塔婆の形状・寸法など)を比較し、分かりやすく整理しました。 卒塔婆の基本構造と宗派による違い(概要): 卒塔婆は上部が五重塔の形に切り込まれており、これは地・水・火・風・空の五大要素を表します

mytera.jp

。多くの宗派では、その五つの峰の下に対応する5つの梵字(上から順に「キャ」「カ」「ラ」「バ」「ア」)を書きます

mytera.jp

。これら梵字はそれぞれ「空・風・火・水・地」を意味し、宇宙を構成する五大と故人の成仏を象徴します

sotouba.net

。梵字の下には種子(しゅじ)と呼ばれる仏・菩薩を表す一字真言、その下に故人の戒名(法名)、続いて回忌(○回忌)や供養の名称、そして卒塔婆を建てた施主名と日付を記すのが一般的です

sotouba.net

。裏面には各宗派で大切にするお経の一節や真言などが書かれることもあります

sotouba.net

。 ただし、この書かれる内容は宗派ごとに違いがあり、浄土宗では梵字の代わりに「南無阿弥陀仏」、日蓮宗では「南無妙法蓮華経」といったその宗派で重んじる言葉(題目)を書くことが多い点が特徴です

mytera.jp

。一方、浄土真宗では後述の通り追善供養の考え方がないため卒塔婆自体を用いません

mytera.jp

。戒名・法名の扱いにも宗派で差があり、禅宗や浄土宗、真言宗・天台宗・日蓮宗などでは在家信者に戒名を授けますが、浄土真宗では生前に戒律を授ける習慣がなく法名と呼ばれる称号を与え、位牌や卒塔婆を立てて個人の霊を祀ることもしません

mytera.jp

。日蓮宗でも戒律より法華経への信を重んじるため、授与される名前を法号と称することがあります。また戒名・法名の末尾につく称号も宗派で異なり、禅宗では男性に「居士」、女性に「大姉」等を付けますが、浄土真宗では一般門徒にこれらの称号は付けず「釋○○」のようなシンプルな法名が多い傾向です。 卒塔婆そのものの寸法・形状は各宗派共通する部分が多く、一般には長さ約1~2メートル(3~6尺程度)の板塔婆が用いられます

minnshu.com

。五輪塔を象った上部の形状も概ね同じですが、用途や地域によって長さの違いや特殊な塔婆を使う場合もあります(詳しくは各用途の項で説明します)。以下、用途別に各宗派の卒塔婆の書式や供養方法の違いを見ていきましょう。

法事(四十九日など)における卒塔婆

法事とは葬儀後に営まれる仏教の追善供養の総称で、初七日から七七日(四十九日)までの中陰法要や百か日、一周忌などの忌明け・年忌法要を含みます。中でも忌明けにあたる四十九日法要(満中陰)は重要で、多くの宗派でこのとき初めて卒塔婆をお墓に建てます

forever-kato.co.jp

。卒塔婆は本来「必ず立てなければならないもの」ではありませんが、僧侶方は「強制ではないが是非ともご先祖様の供養に立ててほしい」と口を揃えます

mytera.jp

。四十九日までの期間、地域によっては七本塔婆といって初七日から七七日まで毎週1本ずつ小さい卒塔婆を用意し、七回忌までまとめてお墓に立てておき毎週裏返していく風習もあります

chougetsuji.com

。これは亡き人が閻魔大王の審判を七日毎に受け極楽往生できるよう、四十九日まで七回の供養を最大限行うという考えに基づくものです

en-park.net

。 曹洞宗・臨済宗(禅宗): 禅宗では四十九日法要の際、本堂で読経した後に墓前で卒塔婆供養を行います。卒塔婆正面上部には五大を象徴する「キャ・カ・ラ・バ・ア」の五梵字を縦に記し、その下に四十九日にちなんだ仏様の種子(一字梵字)を書きます

ohakakiwame.jp

ohakakiwame.jp

。一般的には四十九日(七七日)は地蔵菩薩が導き役ともいわれるため、種子に地蔵菩薩の梵字「カ」を用いることがあります(※種子は地域や寺院で異なる場合があります)。梵字・種子の下に戒名(禅宗では戒名に院号・道号・位号が含まれる場合もあります)と「四十九日忌」「満中陰」等の文言、施主名と日付を書き入れます

sotouba.net

。禅宗の僧侶は卒塔婆に毛筆で丁寧にこれらを書く伝統があり、梵字や経文の一部を略字で記す工夫も伝わっています

mytera.jp

。供養作法としては、僧侶が卒塔婆に書かれた梵字や戒名を一つ一つ読み上げて回向し、最後に墓石の後方の塔婆立てにその卒塔婆を建てます

daishinowa.jp

。禅の住職によれば、塔婆を立てることは先祖への感謝を表すだけでなく「自分自身の中にいるご先祖と向き合い、自らの心と向き合う修行」でもあると解釈されます

mytera.jp

。※黄檗宗も含め禅宗各派とも卒塔婆の基本様式は曹洞宗・臨済宗と同様です

ohakakiwame.jp

ohakakiwame.jp

。 浄土宗(法然門下): 浄土宗でも四十九日には卒塔婆を建てます。浄土宗の塔婆も基本的な体裁は禅宗などと同じく五梵字+戒名等ですが、大きな特徴として梵字の代わりに「南無阿弥陀仏」の六字名号を記すことが多い点があります mytera.jp ohakakiwame.jp 。五つの梵字の位置に対応させて「南・無・阿・弥・陀・仏」を刻むお寺もあります ohakakiwame.jp ohakakiwame.jp 。戒名(浄土宗では「法名」と呼ぶ場合もあります)は院号や居士号などが付与されていればそれまで含めて記し、下に「四十九日忌」「○回忌追善供養」等の文言と施主名を書きます。浄土宗では念仏を中心とした教えのため、法要では住職と参列者で南無阿弥陀仏の唱和(念仏)を行い、卒塔婆にもその念仏の功徳を込めるという意味合いがあります。僧侶が塔婆をお経と共に阿弥陀仏に捧げて読経し、最後に墓前に建てます。浄土宗の住職によれば、卒塔婆を立てることで親族一同が主体的に供養に参加し「亡き人を想い偲ぶ」きっかけになるとされます

mytera.jp

。 浄土真宗本願寺派・真宗大谷派: 浄土真宗では四十九日法要自体は行いますが卒塔婆は立てません

mytera.jp

。これは、亡くなった人の冥福を祈って現世の者が善行を積む「追善供養」の考え方が真宗の教義にないためです

mytera.jp

。真宗では「亡くなった人はすでに阿弥陀如来の極楽浄土で仏となられる」と考えられるため、追善の塔婆供養は不要とされます

mytera.jp

。同様に故人の霊位を祀る位牌も用いません

mytera.jp

。その代わり、法要では遺族が阿弥陀仏の教えを聞き仏徳を偲ぶ場と位置づけられています

mytera.jp

。真宗の四十九日では住職が阿弥陀経や正信偈を厳修し、遺族も焼香などで追悼しますが、卒塔婆供養という形式的な儀式は行われません。なお、本願寺派と大谷派で卒塔婆に関する扱いの差異はなく、いずれも塔婆供養は行わない点で共通しています

sotouba.net

。 真言宗・天台宗: 真言宗・天台宗など密教系の宗派でも、基本的に四十九日などの法事では卒塔婆を建てます。書式は禅宗同様に五梵字(キャカラバア)を上部に記し、その下に故人の戒名・回忌等を記します

ohakakiwame.jp

ohakakiwame.jp

。真言宗では特に十三仏の信仰に基づき、四十九日には阿弥陀如来を表す梵字「キリーク」を種子として書くなど、法要の節目ごとに対応する仏尊の種子を記すことがあります(例:初七日=不動明王、四十九日=阿弥陀如来など)。天台宗も同様で、梵字のほか五輪塔の場合は「妙・法・蓮・華・経」の文字を刻むこともあります

ohakakiwame.jp

ohakakiwame.jp

。戒名については、真言宗・天台宗では浄土宗などと同じく戒名を授けますので、院号・戒名・位号を含めて塔婆に記します。供養作法では、真言宗では僧侶が卒塔婆の表裏に記した種子や真言(御宝号)を声に出して唱えるのが特徴です daishinowa.jp goenn.co.jp 。例えば光明真言など短い真言を書いている場合、それを唱えて功徳を回向します。また真言宗・天台宗では法要時に散華(さんげ)や独特の作法を行い、塔婆もその一環として仏前に捧げられた後、お墓に立てられます。密教系では三十三回忌まで丁寧に年忌供養を行うお寺も多く

suzuseki.com

、卒塔婆も長期にわたり継続して建てられる傾向があります。 日蓮宗: 日蓮宗系(法華宗を含む)では、卒塔婆には梵字を用いず代わりに南無妙法蓮華経の七字の御題目を大書するのが最大の特徴です

ohakakiwame.jp

。特に塔婆上部の一番大きく書かれる部分に楷書体とは異なる「髭題目」と呼ばれる独特の書体で「南無妙法蓮華経」を記します ohakakiwame.jp ohakakiwame.jp 。髭題目とは、「南無妙法蓮華経」の字画の一部(特に「南無妙法蓮華経」の末字「経」の旁など)を長く伸ばして髭のように見せた書き方で、法の光があまねく照らす様子を表すとされています ohakakiwame.jp 。御題目の下に故人の法号(俗名や日号が付くこともあります)と「四十九日忌」等の回忌名目、施主を記します。日蓮宗では戒名の代わりに法号を用い、男性なら日蓮宗大荒行で得た「日○」の名を持つ僧侶から一字を頂いたり、女性なら「妙○尼」などとする場合があります(寺によって異なります)。供養作法では、僧侶と参列者がお題目(南無妙法蓮華経)を声高に唱和しながら卒塔婆に回向します。日蓮大聖人の書簡には、題目を書いた卒塔婆を建てる功徳によって「北風が吹けば南の海中の魚を救い、東風が吹けば西の山の鳥獣までも畜生道から救われ天界に生まれる」と説かれており

mytera.jp

、日蓮宗では卒塔婆供養は非常に大きな功力を持つ行為と位置付けられます。四十九日にもその功徳で故人が成仏し周囲の生きとし生けるものにも法益が及ぶよう念じつつ、卒塔婆を建立します

mytera.jp

。

年忌法要(○回忌)における卒塔婆

年忌法要とは、故人の祥月命日(命日の同月同日)に行う追善供養で、一周忌(満1年)・三回忌(満2年)・七回忌(満6年)など節目の年に営まれます(※一周忌以降の数え方で「満2年=三回忌」と数えます)。一般には五十回忌または三十三回忌を「弔い上げ(とむらいあげ)」として最後の年忌とし、それ以降は合同の先祖供養に切り替えるご家庭が多いです。年忌法要でも、多くの宗派で卒塔婆を新たに用意して建て替える習慣があります

forever-kato.co.jp

(浄土真宗を除く)。基本的な卒塔婆の書き方は四十九日と同様ですが、戒名の下に記す供養名目が「一周忌」「○回忌」となります。また年忌が進むにつれ故人単独というより先祖代々の供養の意味合いが強まるため、塔婆に「◯◯家先祖代々之霊位」や「○回忌追善供養」と記すこともあります

mosimo.net

。以下、宗派ごとの相違点や特色を補足します。

曹洞宗・臨済宗(禅宗): 年忌の卒塔婆も五梵字+種子+戒名+回忌+施主名の形式です

sotouba.net

。例えば一周忌(満1年)であれば、不動明王など一周忌にあてられた仏尊の種子を書き「一周忌○○居士」と戒名を記します。三回忌以降も同様に回忌の数字を変えて新しい塔婆を建てます。禅宗では先祖供養を「○○家○○回忌菩提」などと略記することもあり、「菩提(ぼだい)」の二字を草書体の略字「ササ点」で表す慣例も伝わっています

mytera.jp

。年忌が進み参列者が減ってきても、「卒塔婆はご先祖と自分をつなぐ手紙のようなもの」として、可能な限り命ある限り供養を続けることが勧められています。多くの禅宗寺院では十三回忌、三十三回忌まで卒塔婆供養を勤め、弔い上げの年は特に念入りに回向を行います(※地域によっては年忌の区切りも異なります)。弔い上げの際、一部地域では「梢付き塔婆」といって枝葉の付いた生木の卒塔婆を用いる風習もあります

sotouba.net

。梢付き塔婆は杉や松の若木の先端をそのまま塔婆として用いたもので、最後の年忌に故人の供養を締めくくる特別な塔婆です

sotouba.net

。

浄土宗: 浄土宗でも年忌ごとに卒塔婆を建てます。書式は回忌の箇所が「○回忌」となる点以外は四十九日塔婆と同じです。浄土宗では「南無阿弥陀仏」の名号を書く伝統がありますので、各回忌の塔婆にも上部に梵字の代わりに南無阿弥陀仏六字を記す例が見られます ohakakiwame.jp 。もちろん梵字(五大梵字+阿弥陀如来の種子など)を用いるお寺もあり、これは住職の方針によります sotouba.net 。年忌が進んだ後は先祖合同の供養として「先祖代々之霊位」とまとめて戒名を記す塔婆に切り替えたり、施主側が塔婆供養を省略するケースもありますが、浄土宗の教えでは「念仏を唱え功徳を回向する限り往生に役立つ」とされるため、可能な範囲で五十回忌まで塔婆供養を続けることが奨励されます。

浄土真宗: 浄土真宗では年忌法要そのものは営みますが、卒塔婆を用いた追善供養は行いません

mytera.jp

。一周忌・三回忌といった節目でも、他宗のような塔婆供養はなく、本願寺派・大谷派いずれも同様です

sotouba.net

。年忌法要は遺族や門徒が集まり法話を聴聞する場と位置付けられ、阿弥陀仏の御恩に改めて感謝し故人を偲ぶことに重きがおかれます。真宗では故人は既に成仏して迷うことがないため、年忌もどちらかといえば遺された者が仏縁に遇う(教えに触れる)機会として意義づけられているのです

mytera.jp

。従って他宗のような「回忌の霊を供養する塔婆」は存在しません。

真言宗・天台宗: 真言宗や天台宗では、一周忌から弔い上げまで毎回卒塔婆を建てて供養するのが一般的です

suzuseki.com

。年忌の塔婆も五梵字と種子、戒名・回忌・施主名という書式ですが、真言宗では年忌ごとに十三仏の種子を変えて記すことがあります(例:一周忌=不動明王の種子「カン」、三回忌=釈迦如来の種子「バク」など)。天台宗も同様に、その年忌に対応する仏の種子(または「妙法蓮華経」の文字)を記すことがあります

ohakakiwame.jp

ohakakiwame.jp

。年月が経つと子孫が塔婆供養を省略しがちになる点は他宗と同様ですが、真言宗や天台宗では先祖供養を継続すること自体が現世の家門繁栄にも繋がるとの信仰も強く、熱心な檀家筋では三十三回忌・五十回忌まで欠かさず塔婆を建てる例も見られます。弔い上げの年には禅宗同様、生木の梢付き塔婆を建てたり、大きめの五尺塔婆を建立する寺院もあります

sotouba.net

。

日蓮宗: 日蓮宗でも年忌ごとに卒塔婆供養を行います。書式は四十九日と同じく最上部に大きく御題目(南無妙法蓮華経)を書き、下に故人の法号と「○回忌 ○○居士位」等と記します

ohakakiwame.jp

。日蓮宗では回忌が進んでも御題目の功徳を以て故人を供養し続けることを重視するため、七回忌・十三回忌…と代々の先祖もまとめて毎年お盆や彼岸で塔婆供養を行う家も多いです。遠忌(えんき)と呼ばれる五十回忌などの節目には、特別に大きな塔婆(高さ八尺以上のもの)を建てて報恩謝徳の祈りを捧げることもあります。日蓮宗系では法事の塔婆に梵字は一切書きません

ohakakiwame.jp

。その代わり裏面に法華経の経文一部を書写したり、題目以外の祈願文(例:「祈〇〇家先祖代々蓮位」など)を添えることもあります。僧侶は塔婆に認められた故人名・回忌やお題目を読み上げ、参列者一同で唱題して回向します。日蓮宗でも弔い上げまで塔婆供養を行うのが通例ですが、檀信徒数や状況によっては二十三回忌や二十七回忌で繰上げる場合もあります。

納骨法要(埋葬)での卒塔婆

納骨法要とは、火葬後に遺骨をお墓や納骨堂に納める際の儀式です。多くの場合、四十九日や百か日、一周忌などに合わせて納骨が行われます。納骨の際も卒塔婆を建てて供養を行うことが一般的です

forever-kato.co.jp

。特にお墓に遺骨を収める場合は初めてそのお墓に魂を迎える節目でもあるため、寺院によっては最初の卒塔婆は納骨時に立てる習わしとされます

forever-kato.co.jp

。 卒塔婆の内容自体は四十九日法要の塔婆と重なることが多いですが、納骨のみ別日に行う場合は塔婆に「納骨供養」や「埋葬供養」などと回忌名目の代わりに記すこともあります。また、個人墓ではなく合祀墓(合同墓)に納骨する場合は、個別の卒塔婆を建てず寺院側で用意した合同供養塔に名前を刻む形に代えるケースもあります。 宗派ごとの違いについては、おおむね法事の場合と共通です:

曹洞宗・臨済宗(禅宗): 納骨式でも塔婆供養を行います。火葬後すぐ納骨する場合は初七日の延長として塔婆を立てることもありますが、多くは四十九日と兼ねて行うため上述の内容と同様になります。納骨では墓前で棺代わりの骨壺を墓石の下に納める儀式があり、その際に読経・開眼供養を行った後、墓石の横に卒塔婆を立てます。塔婆には戒名や命日、納骨年月日などを記すこともあります(寺による)。

浄土宗: 浄土宗も納骨時に卒塔婆を建てます。特に初盆前に納骨する場合、亡くなって初めてのお盆を迎える前に遺骨を納め塔婆供養することで、故人の霊を極楽往生へ導くとの考えがあります。塔婆の書式は「南無阿弥陀仏」名号+戒名+埋葬供養の文言+施主名、または回忌が近ければそのまま「一周忌追善供養」として兼ねる場合もあります。阿弥陀経などを読経し、阿弥陀如来の慈悲によって亡き人が迷うことなく浄土へ迎えられるよう祈念します。

浄土真宗: 浄土真宗でも納骨法要(遷骨法要)は営みますが、卒塔婆は用いません(真宗では墓石そのものに「南無阿弥陀仏」などと刻んで信仰告白とするため、別途塔婆を立てる習慣がありません

ohakakiwame.jp

ohakakiwame.jp

)。納骨法要では僧侶が阿弥陀経・ご文章などを拝読し、参列者とともに念仏や和讃を唱えて故人を偲びます。塔婆供養がない分、白木の墓標(卒塔婆代わりの標識)を墓所に立てて目印にすることがありますが、これは供養ではなく単なる目安としてです。真宗では墓石正面に「南無阿弥陀仏」や「倶会一處(くえいっしょ)」等を彫っておき、それをもって先祖供養のシンボルとします

ohakakiwame.jp

ohakakiwame.jp

。

真言宗・天台宗: 納骨に際しても五大梵字入りの卒塔婆を建てます

ohakakiwame.jp

。真言宗では納骨は重要な儀式で、墓石の開眼供養とあわせて卒塔婆供養を行います。塔婆には戒名・命日・納骨日を記入し、僧侶が不動明王の御真言などを唱えながらお骨を納め、塔婆を墓に立てます。天台宗も同様ですが、特に決まりはなく寺の慣習によります

sotouba.net

。真言宗では納骨の塔婆にも大日如来を象徴する梵字「ア」を書く例があります

ohakakiwame.jp

。

日蓮宗: 日蓮宗では納骨供養の塔婆にも御題目を認めます。火葬から納骨まで期間が空く場合、預骨中は寺院内に「〇〇家先祖之霊位」と書いた塔婆を預けておく風習もあります。実際に納骨する際は僧侶と檀家が墓前でお題目を唱え、塔婆を建てて故人の成仏を祈ります。「南無妙法蓮華経」の題目が墓所に立つことで、その場が仏教の道場となり魔障を除くとの教えもあります。なお、日蓮正宗などでは納骨の際に戒壇御本尊への報告など独自の作法がありますが、塔婆供養自体は共通してお題目塔婆を用います。

新盆(初盆)における卒塔婆供養

新盆(初盆)とは、故人が亡くなって初めて迎えるお盆のことです(地域により「初盆(はつぼん)」「新盆(にいぼん/あらぼん)」などと呼称)。お盆は毎年7月または8月に先祖の霊が家に帰ってくるとされる期間で、新盆は特に故人の霊が初めて自宅に戻る大切な機会と考えられます。多くの家庭では新盆に僧侶を招いて自宅で棚経(たなぎょう)をあげてもらったり、菩提寺で初盆合同法要に参加したりします。卒塔婆供養も、新盆では重要な行いの一つです。 宗派ごとの基本的な違いは法事・年忌の場合と同様ですが、新盆特有の習慣や注意点を中心にまとめます。

曹洞宗・臨済宗(禅宗): 禅宗ではお盆に施餓鬼会(せがきえ)や盂蘭盆会(うらぼんえ)を行う寺院が多く、新盆の檀家には特に丁重に供養します。新盆の卒塔婆には通常の年忌塔婆と同じ五梵字+戒名を記しますが、回忌にあたる年ではないため「新盆供養」「盂蘭盆会供養」といった文言を戒名の下に書く場合があります。例えば「新盆 ◯◯院△△居士位」「盂蘭盆施餓鬼供養」等です。初盆の家では施主(喪主)が塔婆を1本建てるだけでなく、故人と縁の深かった親族が連名で塔婆を建てることもあります(寺によっては一家で1本にまとめる所もあります)

mosimo.net

。禅宗の住職は新盆の卒塔婆回向の際、故人の戒名とともに「初盆に当たり○○家先祖代々の霊位を慰め奉る」旨を唱え、遺族にも焼香を促します。初盆では白提灯を掲げる習俗がありますが、塔婆自体は通常の木塔婆で問題なく、お盆明けに古い塔婆とともにお焚き上げ供養されます。禅宗では新盆から数年間は特に手厚く供養するよう説かれます。

浄土宗: 浄土宗でも新盆は大切にされ、施餓鬼法要などで念仏回向が捧げられます。塔婆については、浄土宗寺院ではお盆期間中に檀家から申し込みのあった分をまとめて施餓鬼供養します。新盆の塔婆には他と同じく「南無阿弥陀仏」と戒名・施主名を記しますが、必要に応じて「新盆」や「施餓鬼供養」の札を貼り付けて区別することもあります(寺院による)。阿弥陀仏の無限の慈悲により初盆の精霊が安らかに極楽往生できるよう、僧侶と共に念仏と回向文(願以此功徳…)を唱え塔婆を建てます。新盆では施主が御仏前に初盆用の供物や新盆塔婆料を備え、親族一同で念仏を唱えることが一般的です。

浄土真宗: 浄土真宗ではお盆は「盂蘭盆会法要」として先祖への感謝と仏法聴聞の場と位置付けられます。故人の初盆でも、他宗のような霊を迎える儀礼や塔婆供養は行いません。門徒宅では新盆にお内仏(仏壇)を荘厳し、住職に読経していただくことはありますが、これは亡き人を供養するというより阿弥陀仏への報恩講的な意味合いです。墓参は各自で行いますが、塔婆は立てず墓前に花や灯明を供えるのみです。なお、真宗では新盆だからといって特別な法名や儀式は無く、一周忌までは平常の月参りや季節法要で故人を偲びます。

真言宗・天台宗: 真言宗や天台宗でも、新盆では施餓鬼会を厳修する寺院が多いです。新盆の塔婆には五大梵字や種子、戒名を記し、「新盆供養」などの表記を付けることもあります。真言宗ではお盆にあたり塔婆回向と合わせ水向供養(施餓鬼棚への水と飯の供養)を行うのが特徴です。住職が卒塔婆に梵字で記した施餓鬼回向文(例えば「訶利帝母真言」など)を唱え、餓鬼道の衆生にも功徳が及ぶよう祈ります。また、関西地方などではお盆に経木塔婆(きょうぎとうば)と呼ばれる薄い木札を用意し、水に流す風習があります

sotouba.net

。これは板塔婆を小型化したもので、法要後に川や海に流して無縁仏を供養するものです

sotouba.net

(地域的風習であり真言宗・天台宗固有ではありませんが、京都・奈良など密教の盛んな土地で多く見られます)。新盆では特に丁寧に亡き人の名前を書いた経木塔婆を流し、迷える霊が浄土へ赴くよう祈ります。

日蓮宗: 日蓮宗のお盆も盂蘭盆会施餓鬼が重視され、新盆の塔婆には御題目と法号を記したものを用意します

ohakakiwame.jp

。各家庭では新盆にあわせ初盆祈祷を受けたり、菩提寺の施餓鬼法要に塔婆を申し込みます。日蓮宗では塔婆に「新盆」の文言を入れるより、白木の新盆提灯や新盆見舞いの風習で初盆を区別することが多いですが、塔婆そのものは平時のお盆塔婆と同様です。僧侶が施餓鬼棚で大勢の僧による読経(法華経方便品・自我偈など)を行い、その功徳を込めて塔婆一基一基に浄水を注ぎ回向します。檀信徒は御題目を唱えながら順次塔婆を墓地に持ち帰って立てます。日蓮宗では先祖供養と併せて水供養も行い、「三界万霊」の精霊をも供養するため、新盆の功徳は故人のみならず広く衆生に及ぶとされます。

お盆・彼岸の墓参における卒塔婆

お盆・お彼岸の墓参りは、日本では先祖供養の大切な行事です。毎年春分・秋分の彼岸や夏の盆には、多くの人がお墓参りをし、僧侶による合同供養(施餓鬼法要など)に参加します。これら定例の供養行事においても、宗派に応じた卒塔婆供養が行われます。

曹洞宗・臨済宗(禅宗): 前述の通り、多くの禅宗寺院ではお盆に施餓鬼法要を営み、希望者に卒塔婆を建立させています

mytera.jp

。内容は新盆以外の平常盆であれば「○○家先祖代々之霊位」「施餓鬼供養」等と記すことが多いです

mosimo.net

。彼岸会でも同様で、「春彼岸供養」「秋彼岸供養」と書いた塔婆を建てる地域もあります。禅宗では塔婆の裏面に般若心経の一節や回向文を書く慣例もあり、お墓参りの際に住職が塔婆の裏にササッと墨書してくださることもあります。お盆・彼岸の塔婆は故人個別ではなく先祖総供養として建てるケースが多く、一家につき1本の塔婆を立てる習わしの所もあります。一方、命日(祥月命日)のお墓参りの際に、その都度塔婆を建てるかどうかは寺院や家の考え方によります。熱心な檀家では毎年の命日に小塔婆を建てることもありますが、一般には年忌以外では盆彼岸のみ新しい塔婆を建て、古い塔婆は寺がまとめて処分する、という流れになります

ohakakiwame.jp

。

浄土宗: 浄土宗でもお盆・彼岸の塔婆供養を受け付ける寺院が多いです。浄土宗の場合、お盆には「御施餓鬼会」を行うお寺が多く、檀家は卒塔婆料を納めて塔婆を建ててもらいます。塔婆の記載内容は宗派の項で述べた通り、梵字か「南無阿弥陀仏」+戒名/先祖代々+施主名となります

mytera.jp

。彼岸も同様です。阿弥陀仏は十方衆生を救う仏とされるため、お盆の供養でも特に念仏回向が重視されます。浄土宗の施餓鬼では僧侶が散華や紙衣(かみこ)を撒きつつ「魂供(たまぐ)し」といった法会を営みますが、塔婆はその中で仏前に供えられてから墓に持ち帰る形になります。お墓参りの際には新しい塔婆と古い塔婆を入れ替え、古塔婆は寺の塔婆置き場に収めて後日お焚き上げしてもらいます

mytera.jp

。浄土宗でも彼岸会では「春彼岸施餓鬼供養塔婆」等として塔婆を建て、春秋年2回欠かさず先祖に念仏を手向けることを理想とします。

浄土真宗: 浄土真宗ではお盆・彼岸とも卒塔婆を一切用いません

sotouba.net

。その代わり、盆彼岸には門徒が本山や寺院の報恩講・御法座に集まり、先祖の追悼と共に仏法の話を聞く伝統があります。お墓参り自体は各家庭で行いますが、真宗では墓前読経すら本来必要なく、各自が南無阿弥陀仏を称えて手を合わせるだけで十分とされます。「故人も現世の私たちも皆阿弥陀様の功徳の中にある」という浄土真宗の立場では、塔婆を立てて冥福を祈るまでもなく常に阿弥陀の救いが及んでいると考えるためです

sotouba.net

sotouba.net

。ただし現実には、「他宗の親戚が集まるので形だけ塔婆を…」と依頼されることもあり得ますが、真宗の僧侶は基本的に塔婆を扱わないため断られるでしょう。真宗では盆彼岸は先祖への感謝の日と位置づけられ、お仏壇に灯明・供花・おはぎ等を供えてお念仏する風習が守られています。

真言宗・天台宗: 真言宗や天台宗の寺院でも、お盆には施餓鬼供養が行われ檀信徒に塔婆供養が奨励されます。塔婆の形式は上述の通りですが、お盆では特に「施餓鬼供養」の文字を入れたり、合同で「水子供養塔婆」などを立てることもあります。真言宗では僧侶が施餓鬼の法要で「施餓鬼神呪」など独自の真言を唱え、塔婆一本一本にその功徳を込めます。また、お盆・彼岸で檀家が建てた多数の塔婆をまとめて祈祷する際、護摩法要と合わせて行うお寺もあります。燃え盛る護摩壇の前に塔婆を並べ、弘法大師の名号や仏名を唱えつつ加持祈祷を施すことで、塔婆に宿る供養の力を高めるという趣旨です。天台宗でも基本は同じですが、特に彼岸は法華経由来の行事として「四萬六千日(しまんろくせんにち)の功徳日」といわれる中日がありますので、その日に合わせ塔婆を建てるとより功徳が大きいとも言われます(俗信)。いずれにせよ、密教系ではお盆・彼岸ごとに卒塔婆を新調し先祖の菩提を弔うことが理想とされます。

日蓮宗: 日蓮宗ではお盆の塔婆供養は精霊流しと並んで盛んです。各家は盆の入りに御本尊に灯籠などを供え、お寺の施餓鬼会に塔婆を申し込みます。塔婆には御題目と先祖総供養とする場合は「〇〇家先祖代々之霊位」等を書きます。僧侶は法華経陀羅尼品の真言などを唱えて塔婆に灌頂し、信徒は塔婆を太鼓に合わせ御題目を唱えつつ墓地まで練り歩くこともあります(地域の行事化した精霊流し等)。日蓮宗の教えでは、お盆は単に先祖を迎えるだけでなく、法華経の功徳をもって無数の霊魂を救済する絶好の機会です。したがって檀信徒それぞれが可能な限り多くの塔婆を建てて功徳を積むことが奨励され、ある家では七本や十数本もの卒塔婆を一度に建てることもあります。これは塔婆一本一本に「南無妙法蓮華経」の功力が宿り、広大無辺の利益を生むとの信念によります

mytera.jp

。彼岸会でも同様に題目塔婆を建てますが、特にお盆ほど大規模ではなく、各家1本程度を建てて季節の供養とする場合が多いようです。

まとめ:宗派の違いと供養のこころ

以上、用途ごとに日本の主要仏教宗派における卒塔婆の書き方・供養作法の違いを概観しました。曹洞宗や真言宗などでは五輪塔に由来する梵字や真言を記し、浄土宗や日蓮宗では宗祖の教えにもとづく名号や題目を書きます。一方、浄土真宗のように教義上卒塔婆供養を行わない宗派もあります。それぞれ形式は異なりますが、いずれの宗派でも故人・先祖を想い安らかなることを願う心は共通しています

sotouba.net

。卒塔婆は文字通り小さなお塔(ストゥーパ)であり、その一本一本に仏の教えと祈りが込められています。「どんなに文章が上手でも心がなければ意味がないように、供養の文言よりも卒塔婆を立てる人の先祖への感謝の気持ちこそ大切」とも言われます

sotouba.net

。形式にとらわれすぎず、宗派の作法に則りつつも真心を込めて卒塔婆を建てることが、何よりの供養になるでしょう。 今回紹介した卒塔婆の違いを踏まえ、ご自身の家の宗派やお寺の慣習に合わせて適切に供養を行ってみてください。先祖を敬い、仏様に手を合わせるその気持ちが届けば、きっとご先祖様もやすらかに微笑んでくださることでしょう。合掌 【参考文献・出典】

教えて!お坊さん「卒塔婆とは? – 歴史、意味、塔婆料から宗派による違いまで」まいてら記事

mytera.jp

mytera.jp

mytera.jp

mytera.jp

mytera.jp

mytera.jp

mytera.jp

他

卒塔婆屋さんのよみもの「超詳しい卒塔婆のおはなし」第3回・第7回

sotouba.net

sotouba.net

sotouba.net

他

お墓きわめびとの会「梵字を刻みたい。…宗派別にお教えします。」

ohakakiwame.jp

ohakakiwame.jp

ohakakiwame.jp

ohakakiwame.jp

他

各宗派の公式サイトQ&A(日蓮宗ポータルサイトQ&A

ohakakiwame.jp

、浄土真宗本願寺派・東本願寺の教章)

牧之原石材「お塔婆が7枚?七本塔婆の意味とは?」

chougetsuji.com

、里文出版『お墓と供養』(小谷喜十 著)など

引用

卒塔婆とは? – 歴史、意味、塔婆料から宗派による違いまで〖教えて!お坊さん〗 – まいてら

卒塔婆とは? – 歴史、意味、塔婆料から宗派による違いまで〖教えて!お坊さん〗 – まいてら

超詳しい卒塔婆のおはなし~その3~卒塔婆に書いてある文字 – 「卒塔婆屋さん」のよみもの

超詳しい卒塔婆のおはなし~その3~卒塔婆に書いてある文字 – 「卒塔婆屋さん」のよみもの

卒塔婆とは? – 歴史、意味、塔婆料から宗派による違いまで〖教えて!お坊さん〗 – まいてら

卒塔婆とは? – 歴史、意味、塔婆料から宗派による違いまで〖教えて!お坊さん〗 – まいてら

卒塔婆・卒塔婆供養とは?書かれている文字や数え方、処分方法も

卒塔婆供養とは? その意味と費用について解説 – 株式会社加登

卒塔婆とは? – 歴史、意味、塔婆料から宗派による違いまで〖教えて!お坊さん〗 – まいてら

時代の流れには逆らえません 七本塔婆編

七本塔婆 – 大人のためのbetterlife マガジン『enpark』

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

卒塔婆とは? – 歴史、意味、塔婆料から宗派による違いまで〖教えて!お坊さん〗 – まいてら

真言宗の塔婆の意味について – だいしのわ

卒塔婆とは? – 歴史、意味、塔婆料から宗派による違いまで〖教えて!お坊さん〗 – まいてら

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

卒塔婆とは? – 歴史、意味、塔婆料から宗派による違いまで〖教えて!お坊さん〗 – まいてら

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

卒塔婆とは? – 歴史、意味、塔婆料から宗派による違いまで〖教えて!お坊さん〗 – まいてら

卒塔婆とは? – 歴史、意味、塔婆料から宗派による違いまで〖教えて!お坊さん〗 – まいてら

卒塔婆とは? – 歴史、意味、塔婆料から宗派による違いまで〖教えて!お坊さん〗 – まいてら

超詳しい卒塔婆のおはなし~その7~地域によって卒塔婆の大きさや形って違うの – 「卒塔婆屋さん」のよみもの

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

塔婆(卒塔婆)とは?立てる理由や塔婆代の相場、袋の書き方を解説

塔婆は何回忌まで?費用や処分方法までわかる解説 – 鈴木石材店

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

卒塔婆とは? – 歴史、意味、塔婆料から宗派による違いまで〖教えて!お坊さん〗 – まいてら

塔婆は連名で立ててもよい? – もしもドットネット

超詳しい卒塔婆のおはなし~その7~地域によって卒塔婆の大きさや形って違うの – 「卒塔婆屋さん」のよみもの

超詳しい卒塔婆のおはなし~その3~卒塔婆に書いてある文字 – 「卒塔婆屋さん」のよみもの

卒塔婆とは? – 歴史、意味、塔婆料から宗派による違いまで〖教えて!お坊さん〗 – まいてら

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

超詳しい卒塔婆のおはなし~その7~地域によって卒塔婆の大きさや形って違うの – 「卒塔婆屋さん」のよみもの

梵字を刻みたい。竿石・仏石、五輪塔、卒塔婆? 宗派別にお教えします。 | お墓きわめびとの会

塔婆は連名で立ててもよい? – もしもドットネット

超詳しい卒塔婆のおはなし~その7~地域によって卒塔婆の大きさや形って違うの – 「卒塔婆屋さん」のよみもの

超詳しい卒塔婆のおはなし~その7~地域によって卒塔婆の大きさや形って違うの – 「卒塔婆屋さん」のよみもの

卒塔婆とは? – 歴史、意味、塔婆料から宗派による違いまで〖教えて!お坊さん〗 – まいてら

卒塔婆(そとうば)はいつまで立てておく?〜立てる期間や処分方法を …

卒塔婆とは? – 歴史、意味、塔婆料から宗派による違いまで〖教えて!お坊さん〗 – まいてら

超詳しい卒塔婆のおはなし~その7~地域によって卒塔婆の大きさや形って違うの – 「卒塔婆屋さん」のよみもの

超詳しい卒塔婆のおはなし~その7~地域によって卒塔婆の大きさや形って違うの – 「卒塔婆屋さん」のよみもの

超詳しい卒塔婆のおはなし~その7~地域によって卒塔婆の大きさや形って違うの – 「卒塔婆屋さん」のよみもの

卒塔婆(50本入)

卒塔婆(50本入) 卒塔婆(1本入)

卒塔婆(1本入) 多摩産杉塔婆

多摩産杉塔婆 ECO卒塔婆

ECO卒塔婆 神式塔婆・祭標(50本入)

神式塔婆・祭標(50本入) 神式塔婆・祭標(1本入)

神式塔婆・祭標(1本入) 角塔婆(1本)

角塔婆(1本) 墓標(1本)

墓標(1本) 経木塔婆・水塔婆(200枚入)

経木塔婆・水塔婆(200枚入) 護摩木

護摩木 護摩木一座分セット

護摩木一座分セット 護摩札・木札

護摩札・木札 絵馬

絵馬 日めくりカレンダー台座

日めくりカレンダー台座 端材

端材 石の専門店STクラフト謹製

石の専門店STクラフト謹製 天然木の御朱印帳

天然木の御朱印帳 御朱印・寺社寺院向け印章

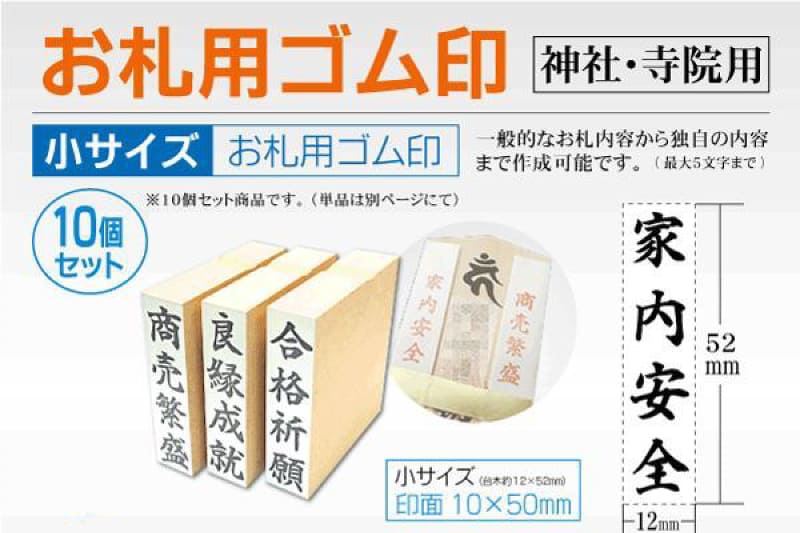

御朱印・寺社寺院向け印章 玉初堂御寺院用線香

玉初堂御寺院用線香 筆ぺん・墨汁など

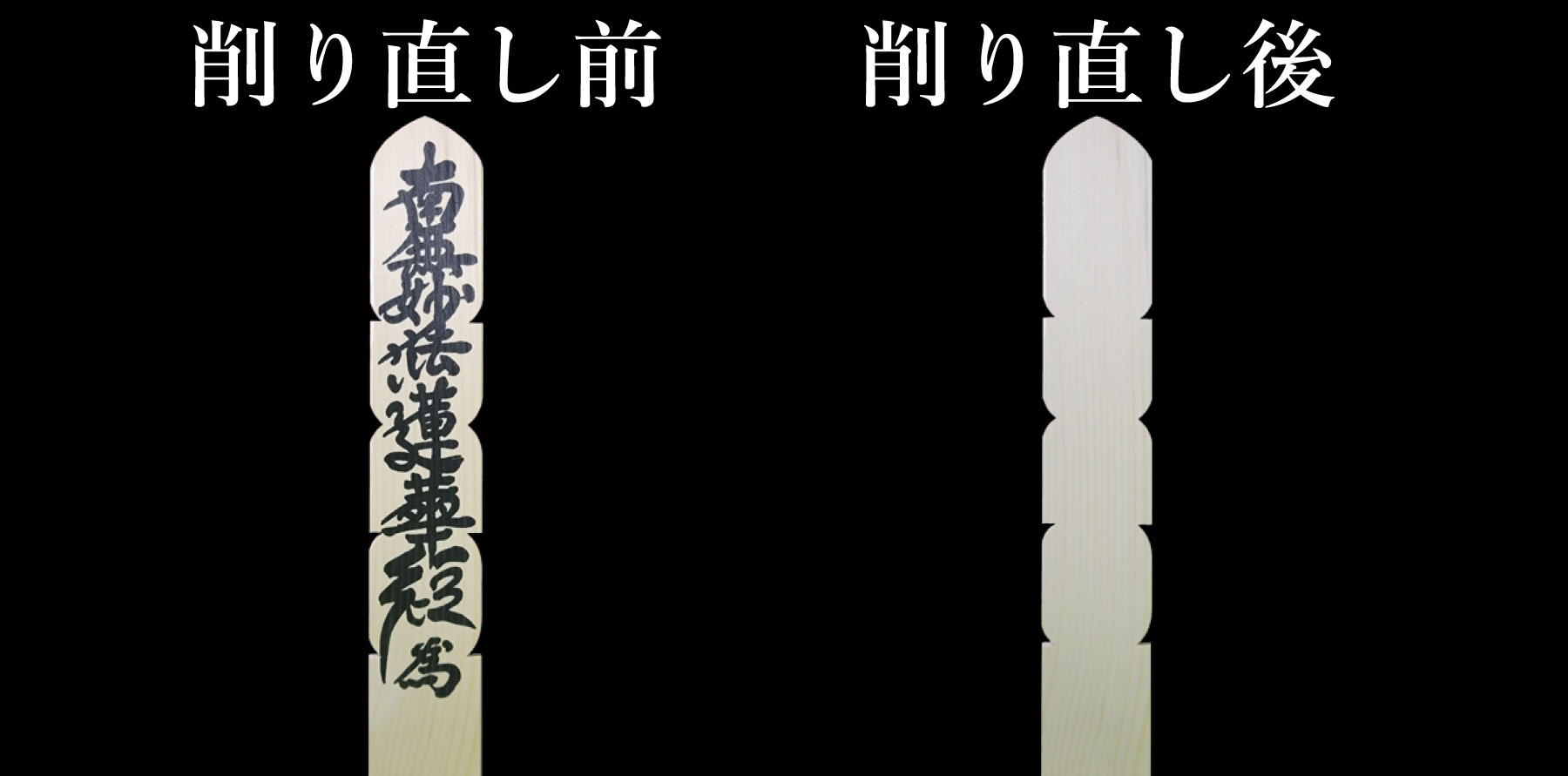

筆ぺん・墨汁など 印刷・毛筆筆耕・削直し

印刷・毛筆筆耕・削直し 定期便

定期便