お寺のSNS運用:コンテンツ作成で差をつける7つのヒントとSNSごとの使い方

目次

- 1 お寺のSNS運用:コンテンツ作成で差をつける7つのヒント

- 2 SNSごとの特性と使い方を事例付きでご紹介

- 3 まとめ

- 4 寺院運営の危機を打破せよ―無住寺院を防ぐ後継者育成と人材確保の新戦略

- 5 寺院にAI革命!ロボット僧侶・チャット法話・法要支援まで徹底解説

- 6 法要・葬儀・学校訪問…場面別に学ぶ、住職のための法話のコツと成功例

- 7 もう悩まない!お寺を守る檀家対応の鉄則と法的ポイント

- 8 気候変動と寺社仏閣:守るべき伝統建築の未来

- 9 寺社仏閣の文化財保全を考える:歴史と未来への架け橋

- 10 【2024年最新版】経営が上手く行っているお寺が必ず行っている檀家との付き合い方3選!

- 11 【令和6年7月更新最新版】お焚き上げができない!使用済みの卒塔婆はどう処分すればよいのか?処分方法について解説

- 12 スクリーン印刷のすすめ

- 13 後継者不足を乗り越える!お寺の革新的対策と成功事例

- 14 お寺のAI活用完全ガイド:未来の仏教とテクノロジーの融合

- 15 【連載企画】ブランディングのプロが解説、新時代のお寺ブランディング-05 寺院経営の現在的視点(3つのアプローチによる事例から)

お寺のSNS運用:コンテンツ作成で差をつける7つのヒント

1. お寺の特長を生かしたコンテンツ

お寺には、それぞれ独自の特長や魅力があります。それを生かしたコンテンツ作りが求められます。例えば、あるお寺では、独自に育てている庭の桜の写真を春になると投稿します。その結果、フォロワーが増え、お寺を訪れる人々も増えました。

2. 人物をフィーチャーしたコンテンツ

住職の日常や地域との交流など、人物をフィーチャーしたコンテンツも効果的です。ある住職は、自身の一日の過ごし方やお寺での仕事、地域の人々との交流の様子を日記形式で投稿します。その結果、住職の人間性やお寺の日常が伝わり、多くのフォロワーから共感の声が上がりました。

3. 日常的な投稿

お寺の日常風景を投稿することで、フォロワーとの距離感を縮めることができます。清掃の様子や庭の手入れ、お寺の猫との触れ合いなど、お寺の日常風景を写真と共に投稿するお寺もあります。これにより、お寺の日常生活が伝わり、親近感を持つフォロワーが増えました。

4. イベント情報の発信

お寺のイベント情報を発信することで、フォロワーに対する訪問の誘引を行うことができます。あるお寺では、子ども向けの写経教室の開催をSNSで告知。その結果、次回の教室には更に参加者が増えました。

5. 仏教の教えを伝える

SNSで仏教の教えを伝えることで、フォロワーの生活に役立つ情報を提供することができます。あるお寺の住職は、SNSを通じて「心の平安を保つための仏教の教え」や「困難を乗り越えるための仏教の視点」など、日常生活に役立つ仏教の教えを伝える投稿を行い、多くの反響を得ました。

6. フォロワーとのコミュニケーション

SNSは、一方通行の情報発信だけでなく、フォロワーとのコミュニケーションにも使えます。あるお寺では、フォロワーからの質問に住職が直接回答する「質問コーナー」を定期的に開催。これにより、フォロワーとのコミュニケーションが活発化しました。

7. ハッシュタグを活用

ハッシュタグを活用することで、興味のある人々に自身の投稿を見つけてもらうことができます。あるお寺では、自身のイベントを紹介する際に、「#地域交流」、「#子どもイベント」などのハッシュタグを活用。これにより、関心のある人々が投稿を見つけやすくなり、新たな参拝者が増えたといいます。

SNSごとの特性と使い方を事例付きでご紹介

1. Facebookの活用

Facebookは、情報を詳細に伝えられるため、お寺のイベント情報や法話、住職のメッセージなどを伝えるのに適しています。また、Facebookページを作成することで、地域の人々や信者とコミュニティを形成することも可能です。

具体的な事例としては、Facebookページで毎週の法話を動画で投稿したり、イベントの日程や詳細を告知したりしています。また、信者や地域の人々との交流の場として、コメント欄でのやり取りを活発に行っています。

2. Instagramの活用

Instagramは視覚的な情報を伝えるのに優れています。そのため、美しいお寺の風景やお坊さんの日常の一コマ、イベントの風景など、写真や動画を通じて情報を伝えるのに適しています。

具体的な事例としては、Instagramのストーリーズ機能を活用し、お坊さんの一日を追った動画を投稿したり、美しい庭の風景やお寺の内部を紹介したりしています。

3. Twitterの活用

Twitterは短いメッセージをリアルタイムで伝えることができます。そのため、短い法話や仏教の教え、日々のつぶやきなどを伝えるのに適しています。

具体的な事例としては、住職自身がTwitterを活用し、日々の気づきや仏教の教えをつぶやいたり、フォロワーからの質問に対して直接答えたりしています。

4. TikTokの活用

TikTokは短い動画を投稿することができ、特に若い世代に人気のSNSです。そのため、お寺の日常をユーモラスに描いた動画や、一風変わった視点から見たお寺の風景などを投稿するのに適しています。

具体的な事例としては、住職が一日のお坊さんの仕事をユーモラスに描いた動画を投稿し、若い世代からの興味を引いています。

5. YouTubeの活用

YouTubeは長めの動画を投稿することができます。そのため、法話の動画や、お寺でのイベントの様子、お坊さんの日常生活を描いたドキュメンタリーなどを投稿するのに適しています。

具体的な事例としては、住職が自身の一日を描いたドキュメンタリー動画を定期的に投稿し、お寺の日常生活やお坊さんの生活を詳しく伝えています。

6. LINEの活用

LINEは、特定の人々と直接つながるためのツールです。そのため、お寺のイベント情報を直接伝えるのに適しています。

具体的な事例としては、LINE公式アカウントを作成し、新年の法要の日程や、子ども向けのイベント情報などを直接信者や地域の人々に伝えています。

各SNSの特性を理解し、それぞれ適した使い方をすることで、お寺の情報をより効果的に伝えることが可能です。また、各SNSの活用により、多様な人々とのつながりを創出することができます。

まとめ

以上、お寺のSNS運用でコンテンツ作成に役立つ7つのヒントをご紹介しました。これらを活用して、お寺の魅力を伝え、フォロワーとの絆を深めていきましょう。

この記事を書いた人

DAISUKE YAJI

プロフィール

1999年3月 筑波大学第一学群自然学類数学科卒業

1999年4月 株式会社セブン&アイHD入社

2011年10月 株式会社セブン&アイHD退社

2011年11月 有限会社谷治新太郎商店入社

2012年12月 有限会社谷治新太郎商店代表取締役就任

2019年 カラーミーショップ大賞2019にて地域賞(東京都)

2020年 カラーミーショップ大賞2020にて優秀賞

2023年 ネットショップグランプリにて特別賞授賞

2024年 次世代コマース大賞にて大賞授賞

義父・義母・妻・長男・長女・次女・猫3匹の大所帯

趣味はゴルフ、月1回はラウンドしています。

卒塔婆(50本入)

卒塔婆(50本入) 卒塔婆(1本入)

卒塔婆(1本入) 多摩産杉塔婆

多摩産杉塔婆 ECO卒塔婆

ECO卒塔婆 神式塔婆・祭標(50本入)

神式塔婆・祭標(50本入) 神式塔婆・祭標(1本入)

神式塔婆・祭標(1本入) 角塔婆(1本)

角塔婆(1本) 墓標(1本)

墓標(1本) 経木塔婆・水塔婆(200枚入)

経木塔婆・水塔婆(200枚入) 護摩木

護摩木 護摩木一座分セット

護摩木一座分セット 護摩札・木札

護摩札・木札 絵馬

絵馬 日めくりカレンダー台座

日めくりカレンダー台座 端材

端材 石の専門店STクラフト謹製

石の専門店STクラフト謹製 天然木の御朱印帳

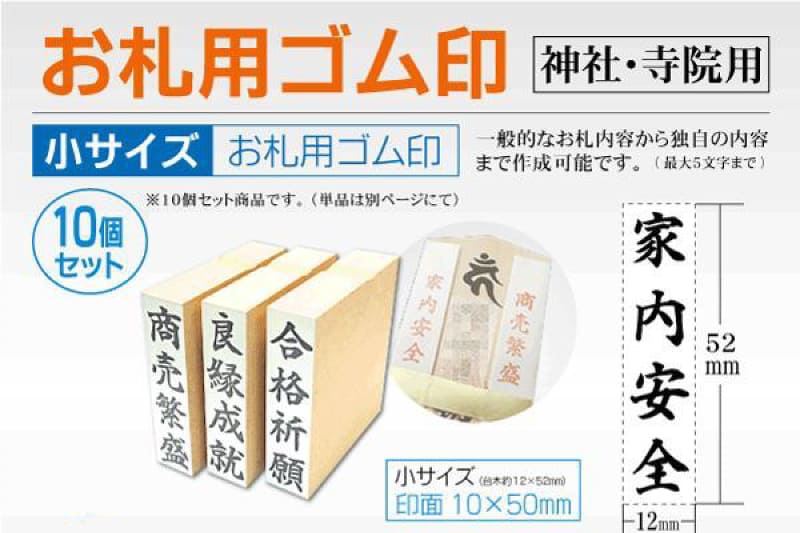

天然木の御朱印帳 御朱印・寺社寺院向け印章

御朱印・寺社寺院向け印章 玉初堂御寺院用線香

玉初堂御寺院用線香 筆ぺん・墨汁など

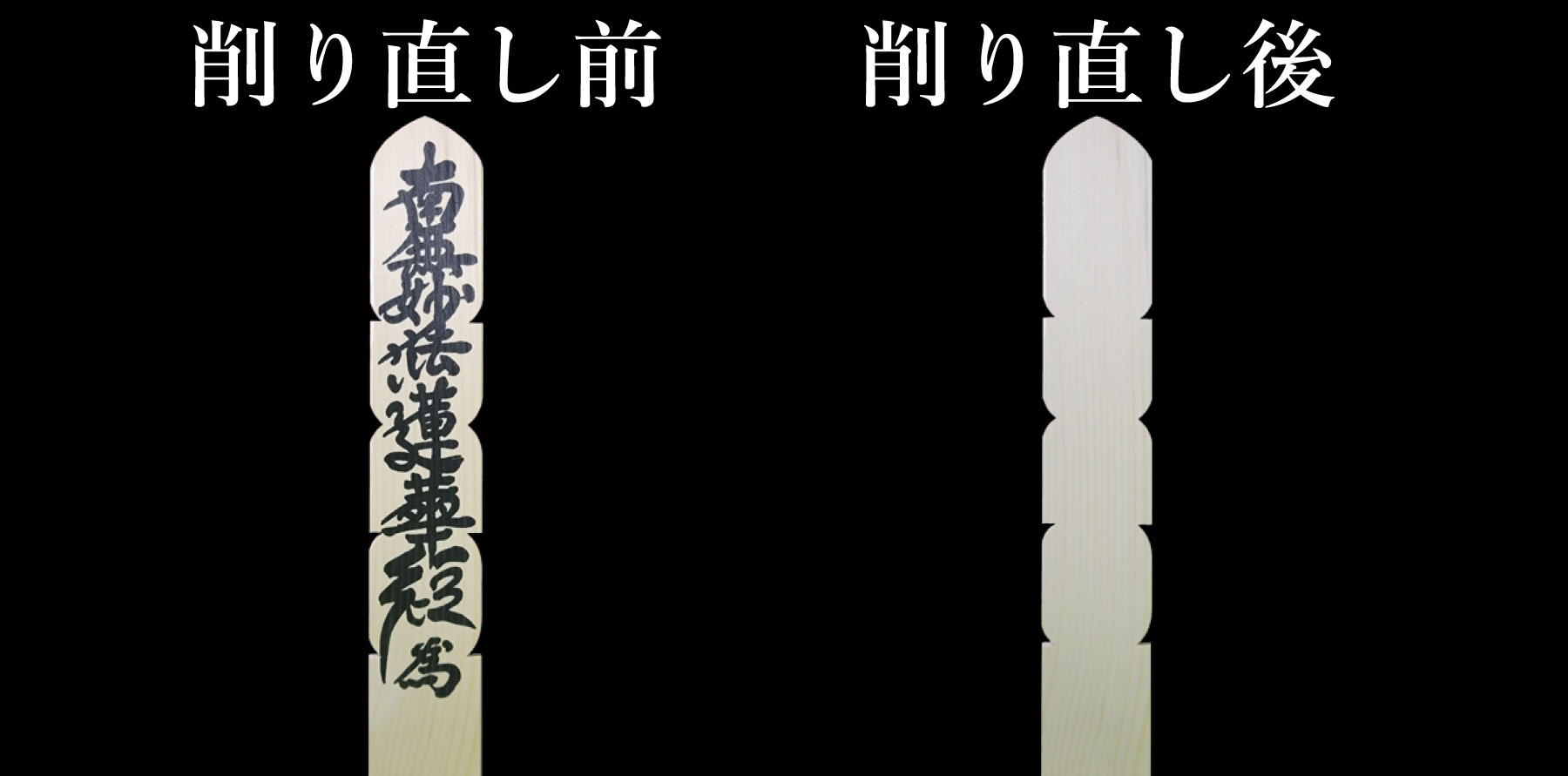

筆ぺん・墨汁など 印刷・毛筆筆耕・削直し

印刷・毛筆筆耕・削直し 定期便

定期便