【2024年最新版】経営が上手く行っているお寺が必ず行っている檀家との付き合い方3選!

こんにちは、「卒塔婆屋さん」代表の谷治と申します。

近年、お寺を取り巻く環境はかつてないほど厳しさを増しています。私は日々、多くのお寺のご住職とお話をさせていただく機会がありますが、皆様が抱える悩みは非常に深刻です。特に、檀家の減少や建物の老朽化に加えて、現代の社会問題である人口減少、少子高齢化、核家族化の影響が、お寺の経営に深刻な打撃を与えています。これに加えて、近年の新型コロナウイルスの影響は甚大で、法事や行事の減少に伴い、経済的な打撃を受けるお寺がますます増えています。

このような状況の中で、「企業だけでなく、お寺の経営も厳しい時代が来た」と感じている方は多いのではないでしょうか。しかし、「時代の流れには逆らえない」「一体何から手をつければ良いのかわからない」「相談したいけれど、自分には相談相手がいない」といった不安や悩みを抱えているご住職の方々も少なくありません。そうした皆様に、少しでもお役に立てる情報をお届けしたいと考えています。

私が多くのご住職とお話をさせていただく中で、ひとつ明確に感じたことがあります。それは、「檀家との良好な関係づくりが、お寺の経営を支える最も重要な要素である」ということです。しかし、「それは分かっているけれど、具体的にどうすれば良いのか?」とお考えの方もいらっしゃることでしょう。ご安心ください。私が実際に目にし、耳にした成功しているお寺の事例を基に、すぐに実践できる具体的な方法をお伝えします。

「坊主丸儲け」という誤解とその実態

「坊主丸儲け」という言葉をご存知でしょうか。お寺が免税されていることから、「お寺は税金を払わずに丸儲けしている」という誤解が広まっているのが現状です。確かに、お寺は法人としての利益に対しては一部免税される部分がありますが、住職個人の収入にはしっかりと所得税や地方税が課せられています。この点についての誤解を解くためにも、正しい情報を知っていただければと思います。

お寺の経営においては、檀家数が300件以上ないと、収益を維持するのは非常に難しいとされています。しかし、現代の日本社会においては、多くのお寺がこの損益分岐点を下回っているのが現状です。文部科学省の宗教統計調査(平成28年12月31日現在)によれば、日本全国には77,256の寺院が存在し、仏教徒の数は約8,474万人に上ります。このデータから、お寺一軒あたりの檀家数は約444世帯と推定されますが、実際にはすべての世帯が檀家となっているわけではなく、多くのお寺が収益を確保するのに苦労しているのが実情です。

さらに、寺院の収入源は檀家からの護持会費や葬儀・法事に対するお布施に依存しています。仮に300件の檀家があるお寺でも、年間収入は約1200万円程度ですが、そこから維持費や経費を差し引くと、住職の手取りは約400万円程度にしかなりません。この金額でお寺を維持し、家族を養うのは非常に厳しいものがあります。ましてや、檀家が200件や100件に満たない場合、寺院の運営はますます困難を極めます。

成功するお寺が実践している檀家との関係づくりのポイント

それでは、成功しているお寺がどのように檀家との関係を築いているのか、具体的なポイントを3つご紹介いたします。

- コミュニケーション力の重要性

成功しているお寺の住職には、共通して豊かなコミュニケーション力があります。住職の人柄が檀家の方々に愛され、信頼されることで、自然とお寺と檀家の関係が深まります。特に、住職が笑顔で穏やかであること、そして新しいことに対する好奇心が旺盛であることが、檀家との対話をスムーズにし、信頼関係を築く鍵となります。檀家の方々との会話が一方通行にならず、双方向のコミュニケーションができているお寺は、自然と檀家との絆が深まっています。 - お寺を開かれた場所にする

お寺の門を常に開放し、檀家や地域の人々が気軽に立ち寄れる環境を作ることが重要です。特に、檀家が自由にお茶を飲みに来たり、子供たちが放課後に集まる場所として機能しているお寺は、地域に深く根ざした存在となっています。現代の寺子屋のような役割を果たすことで、お寺が地域社会の中で重要な拠点として認識されるようになります。さらに、ヨガ教室や座禅体験、写経体験、バーベキュー大会などのイベントを定期的に開催することで、檀家との交流を深め、お寺への親しみが増すことは間違いありません。 - ITを活用したお寺の運営

現代の技術を活用することで、お寺の運営を効率化し、檀家とのコミュニケーションを強化することが可能です。SNSを活用して、お寺の日常や行事の様子を発信することで、檀家の方々とより親密な関係を築くことができます。また、法要や行事をオンラインで配信するなど、現代のニーズに応じた柔軟な対応を行っているお寺は、檀家からの信頼を得やすくなります。さらに、YouTubeやブログを活用して、仏教の教えや日常生活に役立つ情報を発信することで、お寺の存在を広く知ってもらうことができます。

まとめ

寺院を取り巻く厳しい環境の中で、成功しているお寺が実践している取り組みについてご紹介しました。もちろん、すべてのお寺にとって最適な方法とは限りませんが、これらの取り組みを参考にすることで、経営の安定化に向けたヒントを得ることができるでしょう。

経営がうまくいっているお寺の共通点を改めてまとめると、次のようなポイントが挙げられます。

- 住職の人柄がよく、好奇心が強いこと

- お寺が開かれた場所であること

- ITを活用していること

これらの要素を取り入れることで、お寺の未来を明るくし、地域社会とのつながりを強化することができるのではないでしょうか。私たちも、ネットショップという形ではありますが、人と人とのつながりを大切にし、お客様との良好な関係を築いていきたいと考えています。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

この記事を書いた人

DAISUKE YAJI

プロフィール

1999年3月 筑波大学第一学群自然学類数学科卒業

1999年4月 株式会社セブン&アイHD入社

2011年10月 株式会社セブン&アイHD退社

2011年11月 有限会社谷治新太郎商店入社

2012年12月 有限会社谷治新太郎商店代表取締役就任

2019年 カラーミーショップ大賞2019にて地域賞(東京都)

2020年 カラーミーショップ大賞2020にて優秀賞

2023年 ネットショップグランプリにて特別賞授賞

2024年 次世代コマース大賞にて大賞授賞

義父・義母・妻・長男・長女・次女・猫3匹の大所帯

趣味はゴルフ、月1回はラウンドしています。

卒塔婆(50本入)

卒塔婆(50本入) 卒塔婆(1本入)

卒塔婆(1本入) 多摩産杉塔婆

多摩産杉塔婆 ECO卒塔婆

ECO卒塔婆 神式塔婆・祭標(50本入)

神式塔婆・祭標(50本入) 神式塔婆・祭標(1本入)

神式塔婆・祭標(1本入) 角塔婆(1本)

角塔婆(1本) 墓標(1本)

墓標(1本) 経木塔婆・水塔婆(200枚入)

経木塔婆・水塔婆(200枚入) 護摩木

護摩木 護摩木一座分セット

護摩木一座分セット 護摩札・木札

護摩札・木札 絵馬

絵馬 日めくりカレンダー台座

日めくりカレンダー台座 端材

端材 石の専門店STクラフト謹製

石の専門店STクラフト謹製 天然木の御朱印帳

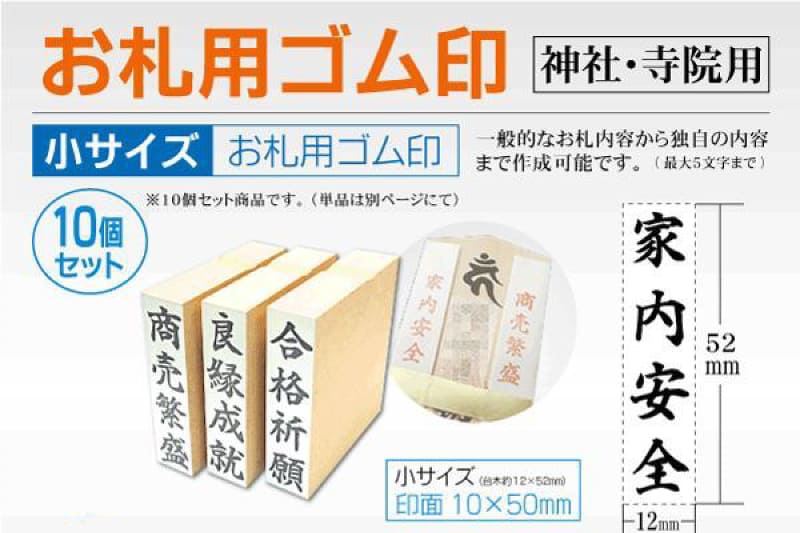

天然木の御朱印帳 御朱印・寺社寺院向け印章

御朱印・寺社寺院向け印章 玉初堂御寺院用線香

玉初堂御寺院用線香 筆ぺん・墨汁など

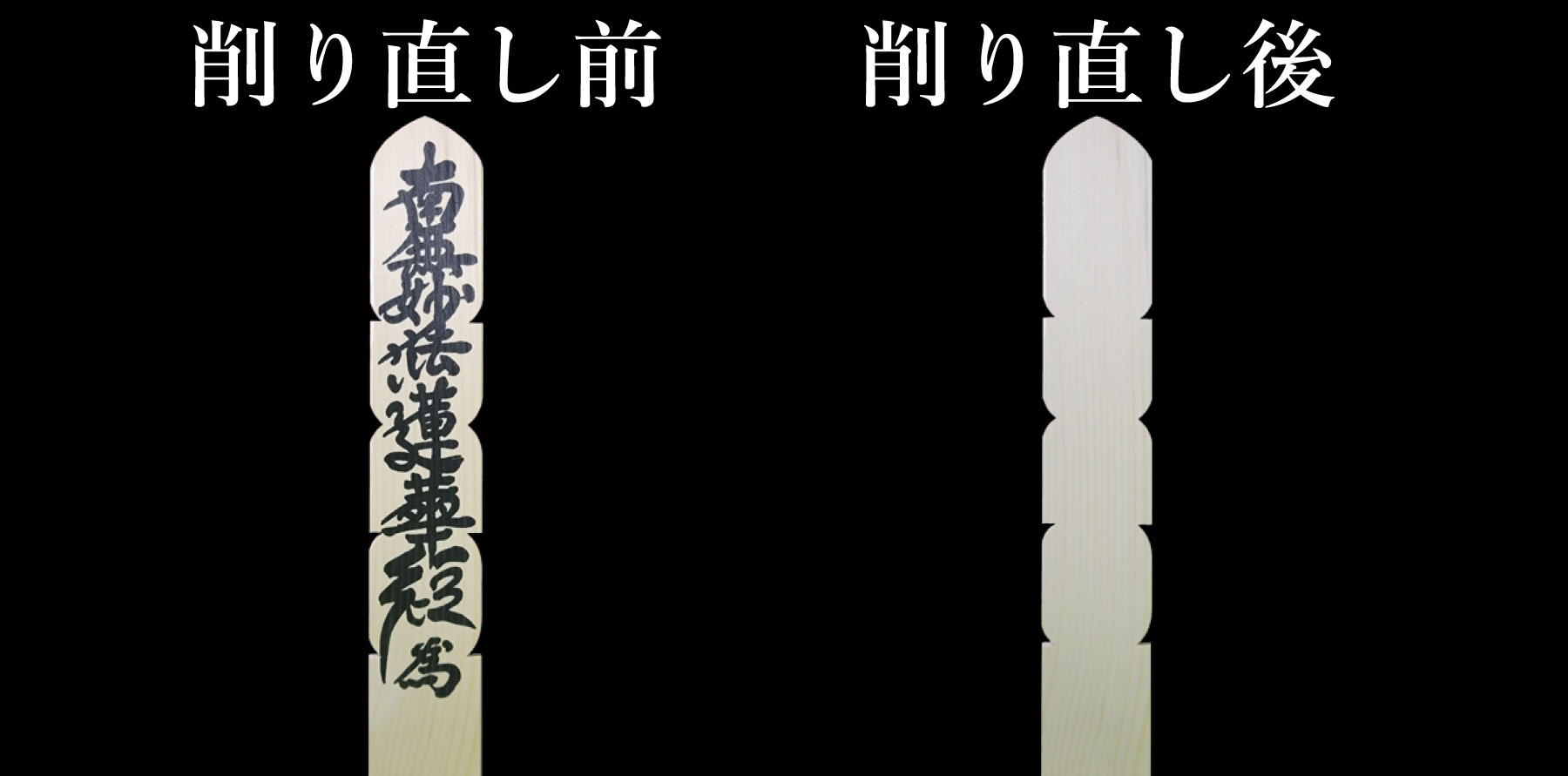

筆ぺん・墨汁など 印刷・毛筆筆耕・削直し

印刷・毛筆筆耕・削直し 定期便

定期便