仏教の説教(法話)を聞き手の心に届くように伝えることは、住職・副住職にとって大切な使命です。とはいえ、法話を組み立て、場に応じて内容や話し方を工夫するのは容易ではありません。本記事では、説教・講話の基本構成から場面別の伝え方の工夫、聞き手に応じた内容調整の方法、仏教の教えを身近な例に置き換えるテクニック、そして失敗しやすいパターンとその回避策や成功した講話事例、内容準備・練習のポイント、さらには法話に使える引用・譬え話・小噺の例まで、具体的に解説します。実践的かつ専門的な視点からまとめましたので、日々の布教活動の参考にしてください。

目次

- 1 説教・講話の基本構成:「導入・本論・結び」

- 2 法要・葬儀・学校訪問…場面別の伝え方の工夫

- 3 聞き手に応じた内容調整のポイント

- 4 仏教の教えを身近な例に置き換えるテクニック

- 5 失敗しやすいパターンとその回避策

- 6 成功した実際の講話事例

- 7 話す内容の準備・練習方法

- 8 法話に使える引用・譬え話・小噺の例

- 9 全国の寺院に見る塔婆処理の新たな取り組み

- 10 御朱印帳ガイド:御朱印の基礎知識からマナーまで

- 11 花まつりの魅力再発見―お釈迦様誕生を祝う伝統と現代の風情

- 12 寺院運営の危機を打破せよ―無住寺院を防ぐ後継者育成と人材確保の新戦略

- 13 寺院にAI革命!ロボット僧侶・チャット法話・法要支援まで徹底解説

- 14 次世代コマース大賞授賞式と基調講演

- 15 もう悩まない!お寺を守る檀家対応の鉄則と法的ポイント

- 16 明けましておめでとうございます。

- 17 OEM・仕入・協業先を募集しています!

- 18 次世代コマース大賞 2024にて大賞を授賞しました!

- 19 気候変動と寺社仏閣:守るべき伝統建築の未来

- 20 寺社仏閣の文化財保全を考える:歴史と未来への架け橋

説教・講話の基本構成:「導入・本論・結び」

法話には基本となる型があります。それは一般的なスピーチにも通じる「導入」「本論」「結び」の三部構成です。仏教の法話では特に、冒頭で**讃題(さんだい)**と呼ばれる拠り所の聖典の一節を示し、それを軸に話を展開します。以下、それぞれの部分で何をすべきかを押さえておきましょう。

導入(序説)

最初の導入部分では、まず今回の法話のテーマを端的に示します。聞き手に「今日は何についての話なのか」がすぐ伝わるようにすることが大切です。例えば「○○というお経の一節に照らして、いのちの尊さについてお話しします」などとテーマを明示します。同時に、聞き手との接点となる身近な話題を盛り込むと良いでしょう。季節の出来事や社会で話題の事柄、日常生活の何気ないエピソードなどから導入し、「実はこれが仏教でいう○○の教えにつながります」と問いかけることで本論への興味を引き出します。冒頭で質問を投げかけ問題提起するのも効果的です(例:「皆さんは○○について考えたことがありますか?」)。なお、挨拶や自己紹介に時間をかけすぎないよう注意しましょう。

本論(本説)

導入で提示したテーマを、仏教の教えに沿って深めていく中心部分です。まず法義説(ほうぎせつ)と呼ばれる展開で、最初に示した讃題(聖典のことば)を引用し、その意味を分かりやすく解説します 。経典や祖師の言葉の背景や本意を、自分の言葉で噛み砕いて伝えましょう。「承」のパートとも言われ、テーマに関する仏教の教義をしっかりと説き起こす段階です。次に譬喩・因縁(ひゆ・いんねん)の展開では、教えを身近に感じてもらうためにたとえ話や事例を用います。難しい教理も日常的な具体例に置き換えることで、聞き手に「なるほど」と腑に落ちる感覚を持ってもらえます。「転」のパートに当たり、話の方向を具体例に転じて理解を深める段階です。例えば仏教の無常観を説くなら、散りゆく桜や季節の移ろいといった身近な現象をたとえに出すと伝わりやすくなります。ここではわかりやすく親しみやすい譬え話を選ぶことが重要で、聴衆が共感しやすい具体的な内容にするよう心がけます。経典由来の説話を引用するのも良い方法です(後述する譬え話の例も参考にしてください)。ただし、譬え話を用いる際はテーマにふさわしく、伝えたい内容と明確に合致しているかを確認しましょう。こじつけのようなたとえや、かえって誤解を招く表現は避けるべきです。また話の展開全体を通じて、専門用語ばかりにならないように平易な言葉づかいを意識し、適宜聞き手の様子に目を配りながら進めます。具体的で身近な表現を心がければ、聞き手も興味を持って耳を傾けてくれるでしょう。

結び(結論・結勧)

本論で述べた内容をまとめ、伝えたかったメッセージを再度強調して締めくくります。仏教の法話ではこれを特に**結勧(けっかん)と呼び、「合法」**すなわち仏法の核心に合わせて結ぶことが重視されます。まず本論で展開した話が最初のテーマをきちんと明らかにしていたかを振り返り、聴衆にポイントを確認します。「以上のように、○○という教えによって私たちは…」という具合です。そして再び冒頭の讃題(聖典の言葉)に立ち返り、仏の慈悲や徳を讃嘆して感謝の念や信心を勧めつつ終わります。法話全体のテーマと教訓が聞き手の心に残るよう、最後の一言まで丁寧に語りましょう。例えば「この教えに出遇えた喜びを大切に、日々念仏をお称えしてまいりましょう」と結べば、仏法をともに喜ぶ姿勢で締め括れます。

以上が基本的な三部構成ですが、もちろん話す場の性質によってメリハリや比重の置き方を変える必要があります。次章では、葬儀や法要、学校での講話など場面ごとにどのような工夫が求められるかを見ていきます。

法要・葬儀・学校訪問…場面別の伝え方の工夫

法話は行われる場面によって雰囲気や目的が異なり、伝え方にも配慮が求められます。葬儀と法要、一般の法話会、子ども対象の学校訪問では、聞き手の状況や期待も違います。それぞれの場面で心得ておきたいポイントを解説します。

葬儀・お通夜での説教:遺族への慰めと仏法の示唆

葬儀やお通夜の場では、遺族の悲しみに寄り添い慰めを与えると同時に、仏教の教えによる励ましを伝えることが求められます。時間も限られていますので、導入では故人とのご縁に触れつつ、ごく短く無常や仏縁の尊さに話題をつなげましょう。葬儀参列者には仏教に不慣れな方も多いため、専門的な経典の詳説よりも、誰にでも分かる平易な語りを心がけます。例えば「人生は出会いと別れの連続ですが、仏さまの教えはそんな私たちを照らしてくださいます…」といった形で、悲嘆に暮れる心に静かに語りかけます。故人の人柄や生前のエピソードで心温まるもの(人に優しかった、毎朝仏壇に手を合わせておられた等)があれば、それを紹介してから「○○さんのそのお姿は、まさに仏教でいう○○(徳や教え)を私たちに教えてくださっています」と仏法の話につなげると良いでしょう。故人にまつわる出来事を話材として取り上げつつ、それがどのように仏の教えと響き合うかを示すことで、参列者は自然に仏法を身近に感じることができます。「故人の思い出話ばかりで肝心の教えがなかった」ということにならないよう、故人のエピソードと教義との関連を明確に示すことが大切です 。結びでは、「○○様とのお別れは寂しいですが、そのご縁によって仏さまの教えを頂いております」などと述べ、亡き人の冥福を祈りつつ仏法への帰依の心を促します。葬儀の席では深追いした難解な説法より、「短くとも心に染み入る言葉」を意識しましょう。悲しみで心が塞がっている相手には、一つでも前向きになれる仏教の言葉を届けることが肝要です。

年忌法要での講話:故人の縁から法義を味わう

四十九日や一周忌、○回忌といった年忌法要の場でも法話が行われます。ここでは、故人を偲ぶご遺族や参列者に向けて、故人のご縁から仏の教えを味わわせていただくというスタンスで話を組み立てます。基本的な姿勢は葬儀と似ていますが、初七日など直後の法事に比べれば心情に少し余裕が出てくる場面でもあります。まず導入で「本日は○○回忌のご縁に、仏さまのお話をいたします」と法要の意義を述べ、感謝と追悼の気持ちを共有します。その上で、本論では故人に関連する出来事やお人柄に触れ、それを仏教的に捉え直す形で教えを説き起こします。たとえば「生前、○○さんは本当に家族思いの方でした。そのお姿から、仏教で説かれる『慈悲』の心を改めて感じさせられます…」というように、具体例から教義へとつなげます。こうすることで、遺族の方々にも教えが自分ごととして受け取られやすくなります。参列者には高齢の方から若い方まで様々ですから、難解な仏教用語の使用は最低限に留め、誰にとっても分かりやすい言い回しを選びます(例えば「阿弥陀仏の本願」ではなく「阿弥陀さまが必ず私たちを救うと誓われた願い」のように言い換える)。結びでは「このご縁を通じて、改めて仏さまの教えの有り難さに気付かせていただきました。どうぞこのご法事を機に、お念仏の心を深めてまいりましょう」などとまとめると、追善供養の席が仏法を味わう有意義な時間として締めくくられます。

一般の法話会・説教の場:信徒に教えを深めてもらう

寺院での定例法話会や仏教講座では、聞き手はお寺の門信徒や仏教に関心のある一般の方々です。比較的教えに親しんでいる層が多い場面では、ある程度専門的な内容や経典の深い話にも踏み込むことができます。しかし油断は禁物で、難しい概念を説明するときほど例え話や図解などを用いて理解を助ける工夫を凝らしましょう。導入ではその日のテーマとなる経典の言葉や仏教用語を提示し、「今日はこの言葉の意味を皆さんと味わってみたいと思います」と宣言します。例えば浄土真宗の法話会であれば、「親鸞聖人のみ教えの核心である『南無阿弥陀仏』について、なぜこれが私たちの救いの要なのか考えてみましょう」のように切り出します。本論では教理を丁寧に説き起こす一方で、「承」と「転」のバランスを意識しましょう。教義説明(承)に傾きすぎると解説調で平板になりがちなので、適宜現代の身近な話題やご自身の体験談、歴史上の逸話などを交え、聞き手がイメージしやすいようにします。また一度話した内容でも角度を変えて繰り返したり、要点をまとめたりして、理解を深めてもらいます。特に熱心な信徒相手の場合、「もっと深く学びたい」という期待にも応えたいところですが、限られた時間ですべてを扱うことはできません。ポイントを欲張りすぎずテーマを絞ることも大事な技術です。結びでは、聴聞した教えが各人の生活にどう活きるのか示唆し、「どうか今日のお話をそれぞれの心に持ち帰って、ご家庭や日常で噛み締めてください」といったメッセージで締め括ります。こうした場では、仏の教えそのものの魅力をしっかり味わってもらうことが目的ですから、笑いよりも感動よりも、「なるほど仏教って深い、面白い」と感じてもらえる内容を目指しましょう。

学校訪問や子ども会での講話:子どもの心に伝える工夫

小学校や中学校への仏教講話、子ども会(日曜学校)での法話は、子どもが主な聞き手となります。当然ながら難しい仏教哲学を語っても伝わりませんので、平易で楽しいお話に徹する必要があります。導入では子どもの興味を惹くエピソードや問いかけから始めます。例えば、「みんなは朝起きるのが苦手かな?お坊さんは毎朝早起きなんだけど、どうしてだと思う?」といった身近でユーモアのある切り口で関心を集めます。本論では、仏教の教えのエッセンスを子どもに伝わる言葉に翻訳して話します。抽象的な概念はできるだけ避け、「いのちの大切さ」「やさしさと思いやり」など子どもたちの生活に直結するテーマを軸にしましょう。例えば、仏教の慈悲を説明するのに、「友達が困っていたら助けてあげようね。それは仏さまがいつもみんなを助けてくれているのと同じなんだよ」というように伝えます。物語の形式にすると子どもは惹き込まれますから、童話や昔話、仏教説話をわかりやすく脚色して語るのも効果的です。事実をそのまま話すより、子ども向けに少し物語風に誇張したり演出を加えた方が、本質が伝わりやすくなる場合があります。(※もちろん「嘘をつく」のではなく、伝えたい教訓を際立たせるための工夫です。例えば、お釈迦様が子どもに説いたという設定で話したり、架空の動物キャラクターを登場させて善悪を教える話にしても良いでしょう。話し方も抑揚を大きくつけ、声のトーンやジェスチャーも豊かに使ってください。恥ずかしがらずに演じるくらいの気持ちで臨むと、子どもたちの反応も変わってきます。ユーモアも大切です。難しい話ほど冗談や笑いを交えることで子どもの心に届きやすくなります。「ユーモアは仏教の教えを伝える効果的な手段」です。例えば後述するような仏教ジョークを一つ紹介したり、笑える小話を入れると、子どもたちはぐっとリラックスして耳を傾けてくれるでしょう。ただし賑やかになりすぎたら一旦静かに合掌するなどして緩急をつけ、話が遊びで終わらないように締めることも大事です。結びでは「今日のお話、覚えていてね」と念押ししつつ、「仏さまはいつも皆さんを見守っています」といったポジティブで安心できるメッセージを残しましょう。子ども相手でも決して内容を軽んじてはいけません。子どもは理解していないように見えても、心にはしっかり話が残るものです。実際、講師を務めた住職が「自分が子どもの頃に若いお坊さんから聞いた法話の内容を覚えている。子どもの心にも話は残るから、一回一回を心して語らねばならない」と述懐しています。将来大人になった時、「あの時のお寺の話が自分の人生の支えになった」と思い出してもらえるような種まきの時間だと思って、真剣に、しかし楽しく語りかけましょう。

聞き手に応じた内容調整のポイント

上記の場面別の工夫とも重なりますが、説教・講話では聞き手の属性にも十分配慮して内容や語り口を調整する必要があります。同じテーマでも、相手が高齢の方なのか若者なのか、あるいは初心者なのか信仰歴が長い人なのかで伝わり方が変わるからです。ここでは、聞き手層ごとに留意すべきポイントを整理します。

高齢の方が中心の場合

年配の方々にはゆっくり、はっきりと話すことを心がけます。聴力の衰えを考慮し、大きめの声ではっきり発音し、難しい漢字語より平易な日本語に言い換えるなどの配慮が必要です。またご高齢の方は人生経験が豊富ですので、抽象論よりも自身の体験に即した話や、過去の出来事(戦後の話や地域の昔話など)を織り交ぜると共感を得やすくなります。逆にインターネットや最新機器の話などはピンとこない場合もあるため、説明が必要です。話のペースも早口になりすぎず、一つひとつ噛みしめるように進めます。さらに、高齢者の中には長時間座って聞くのが辛い方もいるので、話が長くなりすぎないよう時間にも気を配りましょう。場合によっては途中で一服入れる(例えば合唱や経文読誦を挟む)などの工夫も有効です。

子どもが相手の場合

学校訪問の項でも述べたように、子ども相手では専門用語は使わず、具体例中心に展開します。集中力が大人より持続しないので、本題に入る前振りは短く、テンポよく話を進めます。子どもの知っているアニメや絵本のキャラクター、学校での出来事などを例に出すと興味を持ってもらえます。「もしドラえもんがいたら…」のような空想的な導入も子どもの心を掴むでしょう。難しい仏教の言葉も、その場で噛み砕いて説明すれば意外に理解してもらえます(例えば「諸行無常」は「ずっと同じものはない、という意味だよ」といった簡潔な説明)。また時には子どもに問いかけたり参加してもらうインタラクティブな進行も効果的です。「○○くんはどう思う?」などと聞いてみると、一方通行でなくなり興味を引き続けられます。ただし収拾がつかなくならない程度に。褒めることも忘れずに。子どもが少しでも反応してくれたら「すごいね!」「よく知ってるね」などと肯定すると、場の雰囲気が明るくなり積極的に聞いてくれるようになります。最後に「おうちの人にも今日のお話をしてあげてね」など宿題を出すと記憶に残りやすいでしょう。子どもへの講話は難しいですが、その分伝わったときの影響も大きいものです。将来への布教の種まきと捉えて、工夫を凝らしましょう。

仏教に馴染みのない人(初心者)の場合

檀信徒以外の一般の方や他宗教の方など、仏教の教えになじみが薄い聞き手には、専門用語の使用は最低限に抑え、出てきた場合も必ず説明を添えることが重要です。例えば「浄土」や「悟り」といった言葉一つとっても、人によって理解が違いますから、「浄土(仏さまが私たちを迎え入れてくれる安らぎの世界)」などと一言補足します。また相手が宗教に警戒心を持っているケースもあります。その場合、いきなり信心を勧めたり押し付けがましい語りは逆効果です。まずは共感できる普遍的な話題から入り、徐々に仏教の価値観に触れてもらうような流れが良いでしょう。例えば現代人の悩み(ストレス社会や人間関係など)の話から始め、「実はお釈迦様も人の悩みについてたくさん教えを残しておられます」と仏教の話に展開するといった具合です。また、仏教のイメージが「堅苦しい」「お葬式の宗教」と思われているなら、そのイメージを覆すような意外性を出すのも手です。ユーモアを交えたり 、「実は仏教ではこんな身近なことも大事にするんですよ」と身近な生活倫理(例えば「いただきます」の心)に結びつけたりすると、親しみを持って聞いてもらえます。初心者相手では、仏教全体の入門的な説明も時に必要です。一つの教えに絞らず、「仏教ってそもそも何を教えているの?」という基本的な疑問に答える内容にすることもあります。その際はできるだけ包括的かつ簡潔に、「仏教とはお釈迦様が悟られた生きる知恵であり、誰もが幸せになるための実践の教えです」などとまとめるとよいでしょう。いずれにせよ、初心者には優しく丁寧に、押し付けずにをモットーにします。専門家向けの高度な話より、「自分にも明日からできそうだ」「仏教って役に立つかも」と感じてもらえる入門の一歩となる話を目指します。

仏教の教えを身近な例に置き換えるテクニック

抽象的な教義を具体的な例に置き換えて話す技術は、優れた説教師にとって欠かせません。仏教には古来より譬え話(譬喩)によって教えを説く伝統があり、お釈迦様自身、多くの比喩や物語を用いて人々に真理を伝えました。その流れに倣い、現代においても私たちは身近なたとえ話や逸話、小噺を活用して仏の教えを噛み砕いて伝えることができます。ここではそのテクニックをいくつか紹介します。

日常生活の具体例を使う

仏教の真理は崇高ですが、それを日常の事象に当てはめると理解しやすくなります。例えば無常を説くなら「咲いた桜もやがて散ります。私たちの人生もそれと同じで…」と桜の花びらを例に出す、因果の道理を説くなら「種をまけば芽が出るように、良い行いをすれば良い結果が生まれます」と野菜作りに喩える、といった具合です。日頃目にしているものや経験することを関連付けると、聞き手は「ああ、あのことか」とイメージを持って受け取れます。序論の部分で身近な話題を取り上げるのもこのテクニックの一環です。

古今東西の物語・譬え話を活用する

お経の中の物語や、歴史上の高僧の逸話、あるいは民話・寓話など、教訓の込められた物語は法話の強い味方です。例えば有名な*「毒箭のたとえ」*は、お釈迦様が「人間にとって本当に解決すべき問題(苦しみ)にまず向き合いなさい」と説いた逸話です。毒矢で射られた男が「誰が自分を射たのか分かるまでは矢を抜くな」と言い張ったために命を落とす…という話を通じて、仏教では私たちが陥りがちな本質と関係のない問いへの執着を戒めています。こうしたお経由来の譬え話を紹介し、「私たちも日々の悩みの矢を抜かずに余計なことばかり考えていないでしょうか?」と問いかければ、仏教のメッセージがぐっと身近になります。また仏教以外の物語(イソップ寓話や現代の逸話)でも、教えに通じるものがあれば活用できます。重要なのは話のオチ(結論)が仏教の伝えたいポイントに合致しているかです。たとえ有名な童話でも、法話の主題とズレていては意味がありません。必ず「この話は○○という点で仏教の教えに通じます」と結びつけましょう。近代の布教史には、当時の世相を織り込んだ巧みな法話が数多く記録されています。現代に合わない表現は避けつつ、そうした先人のアイデアに学ぶのも一つです。

ユーモアや笑いを交える

硬い話が続くとどうしても聞き手の注意が散漫になります。適度にユーモアを交えることで、笑いとともに教えがすっと心に入る効果があります。「ユーモアは仏教の教えを伝える効果的な手段でもあるのです」と指摘されるように、海外でも高名な僧侶がジョークを飛ばしつつ法話をする例は多く見られます。日本の布教現場でも、小咄(こばなし)や自虐ネタなどで場を和ませるお坊さんは少なくありません。ただし笑いに走りすぎて法話全体が漫談のようになっては本末転倒です。あくまで隠し味として笑いを用い、核心部分では真剣に語るという緩急をつけましょう。簡単なジョークの例を挙げると、「なぜお釈迦様は掃除機で部屋の隅を掃除できないのか?」――答えは「お釈迦様にはアタッチメント(=掃除機の付属ノズル、そして執着)がないから」です。これは“attachment”という英単語の意味を掛けた小噺ですが、「執着がない」という仏教の境地をユーモラスに表現しています。このように笑いながら「なるほど」と思えるネタは、教理の理解を深めるうえでも効果的です。

五感に訴える演出

話芸以外にも、たとえを視覚化・体感させる工夫も考えられます。例えば短い詩や歌を引用してみせる、実物の小道具(リンゴやコップの水など簡単なもの)を示してみる、ホワイトボードに図を書いて説明する、会場に問いかけて挙手してもらう等です。法話は本来「聴聞」といって耳で教えを聞く場ですが、現代の聴衆は視覚的な情報にも慣れているので、見て理解できる助けがあれば積極的に用いて良いでしょう。ただし荘厳な法要の最中など場にそぐわない演出は慎むべきです。あくまで場と教えに合った適切な範囲で五感に訴える工夫をしましょう。

以上のようなテクニックを駆使することで、仏教の深い教えも聞き手にとって自分の生活に結びついたメッセージとして受け取ってもらえるようになります。常に「この話で何を伝えたいのか」という軸をブラさず、その伝えたいことを一番効果的に届ける方法を選んでいくことが大切です。

失敗しやすいパターンとその回避策

どんなに経験を積んだ説教師でも、法話には落とし穴があります。ここでは説教・講話で陥りがちな失敗パターンを挙げ、その対処法・回避策を考えてみましょう。

テーマから逸脱してしまう

話しているうちに当初のテーマと関係ない方向に話が流れてしまうのはよくある失敗です。あれもこれもと詰め込みすぎたり、余談に熱中しすぎたりすると、肝心のメッセージがぼやけてしまいます。法話は仏徳讃嘆が本旨ですから、最初に立てたテーマ(讃題)から外れていないか常に意識しましょう。対策としては、話のアウトライン(構成)を事前にしっかり作っておくこと、そして話しながら適宜「今自分は何を伝えているのか?」と自問する習慣をつけることです。原稿を書いておけば話の飛躍や重複にも気づけます。どうしても脱線してしまった場合は、一度立ち返って「さて、話を戻します」と軌道修正しましょう。脱線を恐れるあまり自由な語りができなくなるのも問題ですが、軸がぶれない範囲で臨機応変に話題を広げるようにします。

笑いや感動だけを狙いすぎる

法話の場で涙あり笑いありの話が出ること自体は悪くありませんが、それだけで終始してしまい肝心の教えが薄くなっては本末転倒です。「この前聞いたお坊さんの話は面白かった。でも何の話だったかは覚えていない」という声は避けねばなりません。感動的な体験談や人情話は聞き手の心を動かしますが、最後には必ず仏法の核心に結びつけることが重要です。「悲しい話→だから人生は虚しい」ではなく、「悲しい出来事もこうして仏様の救いに遇うご縁となりました」で締める、といった具合にポジティブな仏教のメッセージに昇華させましょう。笑い話の場合も同様で、笑わせっぱなしにせず最後に「この笑い話が教えてくれるのは実は○○ということです」と真面目な結論に戻します。泣かせる・笑わせるは手段であって目的ではないことを忘れないようにします。阿弥陀仏の慈悲や仏の智慧を讃嘆することこそ法話の目的であり、それがしっかり果たされているか確認しましょう。

時間オーバー(または時間不足)

語りに熱が入りすぎて気づいたら時間を大幅に超過…というのは聴衆にとっても迷惑ですし、自分への評価も下げてしまいます。その一方で早く終わりすぎて「こんなに短くて物足りない」となるのも避けたいところです。時間管理は説教師の基本的スキルです。まず持ち時間を必ず確認し、「導入は○分、本論は○分、結びに○分」と大まかな配分を決めておきます。本番では時計を見ながら進行し、ずれが生じたらどこかで調整します。長引きそうなら例話を一つ省く、説明を簡潔にするなどして帳尻を合わせます。逆に予定より早く進みすぎた場合は、補足のエピソードを一つ追加したり、質疑応答の時間を設けたりすると良いでしょう。それでも5分以上余ったら、一旦締めてしまってから後で短い余話を話すなど、形式上の体裁を保つ工夫もあります。時間厳守は基本中の基本特に葬儀や学校など次の予定が控えている場では絶対にオーバーしないよう注意します。また、あらかじめ結論の要点を短くまとめたバージョンを用意しておくと、時間が迫った際にそこに飛んで終わらせることができます。いずれにせよ「時間内に終われない」というのは準備不足の表れですので、常にリハーサルやタイムキープを習慣づけましょう。

内容が平板で解説的すぎる

真面目に教義を説こうとするあまり、一方的な講義口調で専門用語の説明ばかりになってしまうと、聞き手は退屈してしまいます。「法話が解説調になってしまう」という相談に対しては、「自らの体験を通して語る」「自分自身が喜んでいることを語る」ことが勧められています。つまり、単なる知識の説明ではなく、自分がその教えにどう出遇い、どう救われているのかというパーソナルな物語を込めるのです。たとえば「私は昔○○で悩んでいましたが、このお念仏の教えに出会って救われました」と自身のエピソードを交えれば、聞き手は「この人は心からこの教えを大事に思っているんだな」と感じ取り、説明だけより格段に心に響きます。話者自身が心を動かされていない話は、聞き手の心も動かしません。逆に**「なぜこのテーマで話したいのか」が話者の中で明確であれば、その熱が伝わるのです。したがって、あまり乗り気でないテーマを義務感だけで話すのはおすすめできません。自分自身が「この教えをぜひ伝えたい」「この喜びを分かち合いたい」と思える内容を選び、そこに多少解説が混じっても熱意でカバーするくらいの勢いで語りましょう。また、どうしても専門的な説明が必要なときは、図や例えを使ってブレイクダウンする、適宜復習や質問を投げて単調さを和らげる、といった工夫で乗り切ります。時には思い切って詳細な解説を割愛し、大切なポイントだけに絞って他は資料に譲る決断も必要です(小冊子を配布して詳しくは読んでもらう等)。要は、「誰にでも納得できる内容になっているか」**を常に考え、専門家ではなく一般の聞き手の目線に立って語ることが重要です。

緊張で声が小さい・早口になる

人前で話す以上、適度な緊張はつきものです。しかしあがり症で声が震えたり早口になったりすると、せっかくの話も伝わりません。緊張は場数を踏めば徐々に和らぎますが、対策としては入念な準備と練習に尽きます。内容に自信が持てれば半分は落ち着いて話せるものです。また、口慣らしに何度も声に出して練習しておけば本番もスムーズに言葉が出ます。原稿を丸暗記する必要はありませんが、導入の第一声と結びの言葉だけは暗記するくらい練習すると安心です。どうしても緊張するという方は、家族や同僚など身近な人にリハーサルを聞いてもらうと良いでしょう。自分では気づかない癖(足をゆらす、語尾が伸びる等)を指摘してもらえますし 、「うん、大丈夫だよ」と声をかけてもらえば本番でも落ち着けます。録音や録画をして自分の話し方を客観的にチェックするのも効果的です。それでも手が震えるほど緊張してしまう場合、本番前に深呼吸をし、「この法話は自分が立派に見せるためでなく仏様の教えを伝えるための場だ」と自分に言い聞かせましょう。自意識を捨て「救うのは阿弥陀様、自分はそのお手伝いをするだけ」と開き直ると気持ちが楽になります。多少噛んだり間違えたりしても慌てず「すみません」と笑いに変える余裕も時には必要です。聞き手はそこまで粗探しはしませんから、多少の失敗は気にせず落ち着いて臨みましょう。

以上のようなポイントに注意すれば、大きな失敗はかなり防げるはずです。しかし誰しも完璧にはいきません。失敗したら後で必ず振り返り、次に活かすことが大切です。法座の後には「今日の話は伝わっただろうか?時間配分は適切だったか?」と反省し 、記録をつけておくと良いでしょう。そうした地道な改善の積み重ねが、説教師としての腕を上げていくのです。

成功した実際の講話事例

それでは、実際にうまくいった法話の成功事例をいくつかご紹介します。先達の工夫や体験から学び、自身の説教に取り入れてみましょう。

子どもへの法話が心に残った事例

ある住職は地域の子ども会(日曜学校)に長年熱心に取り組んでいました。その卒業生の結婚式に出席した際、新郎新婦から「あれ、日曜学校は絶対やめんとってね!私の生きる軸になっているから」と声をかけられたそうです。またその住職自身、子どもの頃にお寺の若い住職から聞いた法話の内容を今でも覚えており、「分かっていないようで子どもの心に話は残る。一回一回、心して話さないといけない」と語っています。このエピソードは、子ども相手の地道な法話活動が将来にわたって人の人生の支えになる可能性を示しています。子ども向け法話では成果が見えにくいこともありますが、続けていくことで必ずどこかに水が流れ込む(教えが根付くという好例でしょう。)

故人のエピソードを織り込んだ法話の好評例

とある住職は、年忌法要の席で故人の趣味であった園芸の話を取り上げ、「○○さんが丹精されたお花が今も咲いています。その花は土と陽射しと水が揃って初めて咲くように、私たちのいのちも様々なご縁によって生かされています…」と仏教の縁起の教えにつなげて法話を行いました。遺族からは「亡き父のことを懐かしく思い出しながら、仏様のありがたいお話を聞けて嬉しかった」と好評で、法話後には「またお寺にお参りしたい」という声もあったと言います。まさに【「法話は仏徳讃嘆」ですからね。故人を通じて仏さまの御心が伝わった良い例です】(住職談)。このように個人的な話題と仏教の普遍的真理を巧みに結びつけると、聞き手の心に深く染み入る法話になります。

ユーモアを交え教えを腑に落とさせた例

ある布教師は法話の中盤、会場が少し疲れてきた様子を見計らって、「ここで小話を一つ…」と英語の仏教ジョークを紹介しました。「Why can’t the Buddha vacuum clean the corners of a room? – Because he has no attachments!(なぜ仏陀は部屋の隅を掃除できないのか?――仏陀にはアタッチメント(執着)がないからです)」という先ほど触れたジョークです。会場は一瞬きょとんとしましたが、通訳され趣旨が分かると「なるほど!」と笑いが起き、同時に仏教の「執着を離れる」という教えがストンと腹に落ちた雰囲気になりました。講師はすかさず「そう、仏様は何にも執着しないからこそ心の塵も掃き清められるんですね」と本題に戻り、その後の聞き手の理解度や集中力が明らかに増したとのことです。笑いの力で教理の核心を印象付ける巧みな実践例と言えます。

地域の歴史と仏教を絡めた講話の成功例: 別の事例では、地方のお寺の住職が地元の歴史に詳しいことを活かし、地元に伝わる民話や伝説と仏教の教えを絡めた法話シリーズを行いました。毎月1回、地域に古くから伝わる話(河童伝説やお城の殿様の逸話など)を紹介し、「このお話から学べることは…」と仏教的な教訓に結び付けて説いたのです。地元の年配の方々には懐かしく、若い人には新鮮な話題だったこともあり、「来月はどんな話が聞けるのか楽しみ」と評判になりました。地域の文化遺産の保存にも役立ち、お寺が地域の語り部として信頼を得る結果にもなったそうです。身近な文化や歴史を媒介に仏教を語ることで、聞き手との距離を縮め成功したケースと言えるでしょう。

これらの事例に共通するのは、聞き手の心を掴む工夫と仏教の教えをしっかり伝える軸の両立ができている点です。どちらか一方だけでは名講話にはなりません。感性と理性、笑いと真面目さ、個別性と普遍性、そのバランスをとったとき、聞き手の心に残る説教となるのです。

話す内容の準備・練習方法

成功の鍵は事前の準備にあります。優れた法話の裏には入念なプランニングと練習があるものです。ここでは、説教の内容作りから本番までの準備・練習のポイントをまとめます。

1.テーマと讃題を決める

準備の第一歩はテーマ設定です。何について話すのか、一言で言えばどんなメッセージを伝えたいのかを明確に決めます。短い10分程度の法話でも、「今回の法話は○○がテーマです」と言えるように絞り込みます。複数回シリーズの法話なら、全体テーマと各回のテーマを整理し、順序立てましょう。テーマが決まったら、それにふさわしい**讃題(拠り所の聖典の言葉)**を選びます。お経や和讃から一節を取り出し、それを柱として話を組み立てるのです。讃題はあまり長すぎず短すぎず、聞き手にも親しみのある文言が望ましいとされています。例えば「諸行無常」「他力本願」「慈悲心」などキーワードとなる言葉や、一句の偈文(詩偈)などが考えられます。讃題が決まればテーマは自ずと限定され、話のブレ防止にもなります。

2.資料とエピソードを収集する

テーマに沿って話す内容を具体化するため、関連する資料やエピソードを集めます。経典や著名な法話集、本願寺発行の参考書籍などから引用したい話やデータをピックアップします。現在ではインターネットで仏教関係の記事や過去の法話事例も調べられます。ただし情報の信頼性には注意し、公的なサイトや出版物から得るようにしましょう。たとえば今回のテーマが「感謝」なら、「報恩講での住職の御文章」「法然上人の逸話」「海外のThanksgivingにまつわる話」など素材を幅広くリストアップします。一度ネタ帳のように箇条書きにして、そこから話の流れに沿って使えそうなものを取捨選択します 。自分自身の体験談も強力な素材です。自らの人生でテーマに関わる出来事がないか思い起こし、率直に語れそうなエピソードがあれば取り入れましょう 。また、関連する仏教の名言(例えば親鸞聖人や道元禅師の言葉など)があればメモしておき、引用に使います。話材は多めに集めておき、そこから取捨選択するくらいがちょうど良いです。普段からネタ帳を作ってストックしておくといざという時に役立ちます。

3.アウトライン(構成)を組み立てる

素材が揃ったら、それらを導入・本論・結びの構成に沿って配置し、話の骨子を作ります。まず導入では何を話すか(どのエピソードで興味を引き、どうテーマ提示するか)、本論では教義解説パートにどの経文を使い、例話パートにどの話を入れるか、そして結びではどのポイントを強調してまとめるか、順序立てます。論理の流れが飛躍していないか、前後が繋がっているか確認しましょう 。この段階では箇条書きやマインドマップなど自分が分かりやすい形で構いません。一度組み立てたら時間を置いて見直し、「本当にこの流れで伝わるか?」と客観視します。可能なら同僚僧侶や先輩に構成案を見てもらいフィードバックをもらうのも良いでしょう。構成が決まったらキーワードを抜き出しておきます。テーマ、讃題、主要な例話タイトル、結論のキーフレーズなどです。これらが軸となって話が進むよう意識します。

4.原稿を作成する

アウトラインに沿って実際に話す内容を文章化(原稿執筆)します。全てを書き起こすか箇条書きのメモに留めるかは人それぞれですが、初心者のうちは話すとおりに全文を書いてみることをお勧めします 。原稿を書くことで、論理が飛んでいないか、冗長な箇所はないか、不適切な表現はないかをチェックできます。特に短い時間の法話ほど簡潔明瞭にまとめる必要があるため、文章化して推敲するプロセスが有効です。書いてみて長すぎた部分は削り、逆に薄い部分には肉付けをします。言い回しも紙の上で検討できます(例えば尊敬語・謙譲語の誤りがないか、差別的な表現になっていないか等)。一度話した法話も原稿に残しておけば、後日再利用できるストックになりますし、自信にもつながります。原稿作成時は文語調ではなく実際に話す口語調で書くのがポイントです。漢字も全て読めるように振り仮名を振り、息継ぎしたい所で区切り、話し言葉で綴ります。そうしてできた原稿は完成ではなく叩き台です。何度も音読しながら練り直し、磨きをかけましょう。

5.話の要点メモを用意する

原稿ができあがったら、それを元に要点だけを抜き書きしたメモを作成します。本番では原稿を逐語読むのではなく、できるだけ聴衆の方を向いて語るのが望ましいため、簡単なメモに頼る形にします。メモには「讃題」「テーマ」「キーワード」「引用文」「結びの言葉」など、話の骨格となる情報を書いておくと良いでしょう。要所に付箋を貼ったり色ペンでマークしてもOKです。自分だけが読めればよいので暗号的な書き方でも構いません。メモは手のひらサイズに収まるカード数枚か、小さめのノート1冊にまとめ、法話中はお経本の陰などに忍ばせてチラ見できるようにします。フル原稿+要点メモの併用は多くの熟練僧侶も実践している手法です。フル原稿で内容の保証をし、要点メモで本番は臨機応変に話す、というバランスが取れます。

6.リハーサル(練習)する

内容準備が整ったら、最後は繰り返し練習あるのみです。自室や本堂など誰もいない場所で、実際に声に出して本番さながらに話してみます。最初は原稿を見ながらでも構いませんが、慣れてきたら要点メモだけ、最終的には何も見ずに喋れるくらいまで練習します。声に出すことで初めて気付く問題もあります。例えば発音しにくい言葉の連続(「諸処」など)や、息継ぎしづらい長い一文、あるいは口語では不自然な表現などです。それらを適宜修正し、より話しやすい言い方に変えていきます。時間を計り、予定の時間内に収まるかも確認します。特に新米の頃は緊張で早口になりがちなので、リハーサル時はゆっくり目に話してちょうど良いくらいかもしれません。可能であればスマートフォン等で録音・録画してみましょう。自分の声のトーンや抑揚、表情、身振りなど客観視でき、改善点が見えてきます(例えば「思ったより声が小さい」「笑顔がない」など)。家族や同僚に聞いてもらいフィードバックをもらうのも有効です。「もう大丈夫」と思えるまで練習すれば、本番でもかなり落ち着いて話せるはずです。練習の最後には、想定される聞き手の反応もシミュレーションしておきます。子どもなら飽きていないか、高齢者なら聞こえているか、笑いどころで笑いが起きなかったらどうフォローするか、などイメージトレーニングします。そこまで準備しておけば万全でしょう。

7.会場の確認

可能なら本番前に会場の下見をします。マイク設備や座席配置などを確認し、話す位置から聴衆席まで声が届くか、見やすいかをチェックします。当日早めに着いてリハーサルするのも良いでしょう。音響が悪ければ声量を上げる、広い会場ならゆっくり話す、観客が近ければアイコンタクトを多めにする、など会場環境に合わせた調整ができます。また、法話前の読経や式次第の段取りも把握しておき、心の準備をします。袈裟や衣もきちんと着こなし、身だしなみを整えておくことも大切です(第一印象は意外と説得力に影響します)。心身ともに整え、本番に臨みましょう。

ここまで準備すれば、あとは落ち着いて本番を迎えるだけです。もちろん予定外の出来事が起きるかもしれません(時間短縮の要請、急な質問など)。しかし十分に準備・練習して自信を持っていれば、多少のアクシデントにも対応できるでしょう。最後は「南無阿弥陀仏」と心で念じ、仏縁に感謝して説法の場に立ちましょう。

法話に使える引用・譬え話・小噺の例

最後に、実際の説教で使いやすい引用・譬え話・小噺の具体例をいくつかご紹介します。引き出しを増やし、自分の法話に取り入れてみてください。

仏典の名句・格言の例

例えば『大智度論』には「雨の堕つるに、山の頂に留まらずして必ず低き処に帰する」という譬えが説かれています。これは「もし人がおごり高ぶって自分を高くしているなら、法の水は入らない。へりくだって良き師を敬うならば、教えの功徳はその人に入り込む」という意味で、謙虚な心でなければ仏法は染み渡らないことを示した教えです。法話では「雨は高い山には溜まらず、低い所に流れ込むものです。同じように…」と紹介し、聞き手に謙虚さの大切さを問いかけることができます。この他にも『法句経(ダンマパダ)』の有名な偈「この世において恨みに報いるに恨みを以てしたならば、ついに恨みの息むことはない」(怨憎会苦の教え)や、『涅槃経』の一節「一切の行無常なり是生滅の法なり」などは、短く端的でメッセージ性が強く、結びの言葉などに引用すると印象的です。こうした仏典の金言は聞き手への訴求力がありますが、その場で意味が分かるよう現代語訳や説明を添えるのを忘れないようにしましょう。

古典的なたとえ話の例

仏教には数えきれない譬え話が伝わっていますが、法話で使いやすいものをいくつか挙げます。一つは先述した*「毒矢のたとえ」*です。仏教において何が本質的に大事かを示すこの話は、生老病死の苦しみに直面する大切さを伝える際によく用いられます。また*「盲亀浮木(もうきふぼく)のたとえ」も有名です。広大な海に100年に一度だけ顔を出す目の見えない亀がいて、その亀がちょうど首を出した時に海に漂う一本の丸太の穴に首が入る確率──それほどに人として生まれ仏法に出会うことは稀有で尊い、というお話です。これは人身受け難し・仏法聞き難しの譬えとして、人間に生まれたありがたさや仏縁の尊さを強調する場面で使えます。さらに「三枚の板のたとえ」もあります。夜道で泥棒に襲われた僧侶が「待て、その前にこの三枚の板を順に踏んでみよ。一枚目は過去、二枚目は現在、三枚目は未来…」と説き、悟りを開かせたという話です。奇抜な内容ですがインパクトがあり、時間の流れや因果の不思議を説くのに印象的です。浄土真宗の法話では「泥染めの人」*(香を染み込ませた人形の譬え) など、阿弥陀仏の慈悲に染まることを例えた話もあります。このように数多くの例話があり、専門の書籍やウェブサイトも存在しますので、自分のスタイルに合ったものを収集しておくと便利です。

日常のたとえ話の例

現代の日常生活に取材した譬え話も有効です。例えば「スマートフォン」に絡めて教えを説くこともできます。「スマホに熱中して周りが見えなくなる姿は煩悩に囚われた私たちの姿そのものかもしれません」などとすれば、若者にもハッとさせるメッセージになるでしょう。仕事や家族、健康など誰もが関心を持つテーマから仏教的な気づきを導く方法もあります。例えば「毎朝のゴミ出し」を例に、「臭いものでも溜め込まず出してしまえばスッキリする。私たちの心の中の煩悩も同じで、仏様におすがりしてお念仏を称えることで心のゴミをお浄土に預けていくことができます」などと展開できます。要は身の回りの出来事全てが仏法を語る材料になり得るということです。一見仏教と関係なさそうな話題でも、切り口次第で深い法話に変わります。

ユーモア・ジョークの例

軽い笑いを誘いつつ教訓を伝える小噺もいくつか持っておくと重宝します。海外由来のものですが、例えば「地獄と極楽の違い」の話があります。ある男が地獄と極楽を案内されました。地獄では人々が長い箸でご馳走を食べようともがいていましたが、箸が長すぎて自分の口に運べず皆飢えて苦しんでいます。一方極楽では同じ長い箸で人々が楽しそうに食事しています。よく見ると、みな長い箸でお互いに食べさせ合っていたのです。この話は利他の心の大切さを説く寓話です。「自分のことしか考えないと地獄になるが、互いに助け合えばそこが極楽」というわかりやすい教訓で、法話の結びなどに使うと印象に残ります。もう一つ、「三人の石工」という例話も有名です。中世の工事現場で石を切る三人の職人に「何をしているのか?」と尋ねると、一人目は「見りゃ分かるだろう、石を切ってるんだ」と不機嫌に答え、二人目は「家族を養うために働いているのさ」と答え、三人目はにこやかに「未来の人々が祈りを捧げる大聖堂を造っているんですよ」と答えました。これは同じ行いでも視点や使命感でこれほど心持ちが違うという話で、仏法を聞く心構えにも通じるものがあります。例えば「嫌々お寺に来るのではなく、仏様の御堂を一緒に築く気持ちでお念仏しましょう」といった結びつけができます。ジョークや小話は枚挙にいとまがありませんが、自分が本当に面白い・良い話だと思えるものを選ぶのがコツです。他人が使ってウケた話でも、自分が腑に落ちていないと上手く語れません。逆に自分のお気に入りのネタなら、生き生きと語れて聞き手にも伝わります。

以上、引用や譬えの例を挙げましたが、最終的にはその場その時の聞き手に合ったものを選ぶことが大切です。たとえ同じネタでも、使う相手や場面を誤ると効果が薄れます。常に引き出しを複数用意し、「この話は今日のこの場にふさわしいか?」と照らし合わせてから使いましょう。法話における引用・譬え・小噺はスパイスのようなものです。素材そのもの(仏の教え)が新鮮で良質であることが前提ですが、それを引き立てるために上手に活用すれば、法話はより風味豊かで聞き応えのあるものになるでしょう。

以上、住職・副住職の方向けに、説教・講話をわかりやすく心に届く形で組み立てるポイントを解説しました。基本構成に忠実であること、しかし場や聞き手に応じて柔軟にアレンジすること、そして仏教の教えを現代の言葉で伝える創意工夫が肝心であるとお分かりいただけたかと思います。失敗を恐れず挑戦し、聴衆の笑顔や涙、そして合掌する姿から学びながら、より良い法話を追求してください。法話とは一方的に「話をする」場ではなく、ともに**「法(真理)の話を聞く」**場であるという言葉もあります。聞き手とともに仏法を聞き味わう気持ちを忘れずに、これからも精進していただければ幸いです。

参考文献・出典: 浄土真宗本願寺派総合研究所『法話の作り方』 (法話の作り方 – 浄土真宗本願寺派総合研究所) (法話の作り方 – 浄土真宗本願寺派総合研究所) (法話の作り方 – 浄土真宗本願寺派総合研究所);同『法話のQ&A』 (法話のQ&A – 浄土真宗本願寺派総合研究所) (法話のQ&A – 浄土真宗本願寺派総合研究所) (法話のQ&A – 浄土真宗本願寺派総合研究所);賢明寺松月博宣師講演録 (子ども向け法話のヒント・松月博宣先生@小倉・北豊教区研修会 | 賢明寺 浄土真宗本願寺派) (子ども向け法話のヒント・松月博宣先生@小倉・北豊教区研修会 | 賢明寺 浄土真宗本願寺派);田中ケネス「言の葉」2023年7月号 (kotonoha 言の葉(ことのは)|僧侶の法話) (kotonoha 言の葉(ことのは)|僧侶の法話);『浄土宗布教資料』他。

卒塔婆(50本入)

卒塔婆(50本入) 卒塔婆(1本入)

卒塔婆(1本入) 多摩産杉塔婆

多摩産杉塔婆 ECO卒塔婆

ECO卒塔婆 神式塔婆・祭標(50本入)

神式塔婆・祭標(50本入) 神式塔婆・祭標(1本入)

神式塔婆・祭標(1本入) 角塔婆(1本)

角塔婆(1本) 墓標(1本)

墓標(1本) 経木塔婆・水塔婆(200枚入)

経木塔婆・水塔婆(200枚入) 護摩木

護摩木 護摩木一座分セット

護摩木一座分セット 護摩札・木札

護摩札・木札 絵馬

絵馬 日めくりカレンダー台座

日めくりカレンダー台座 端材

端材 石の専門店STクラフト謹製

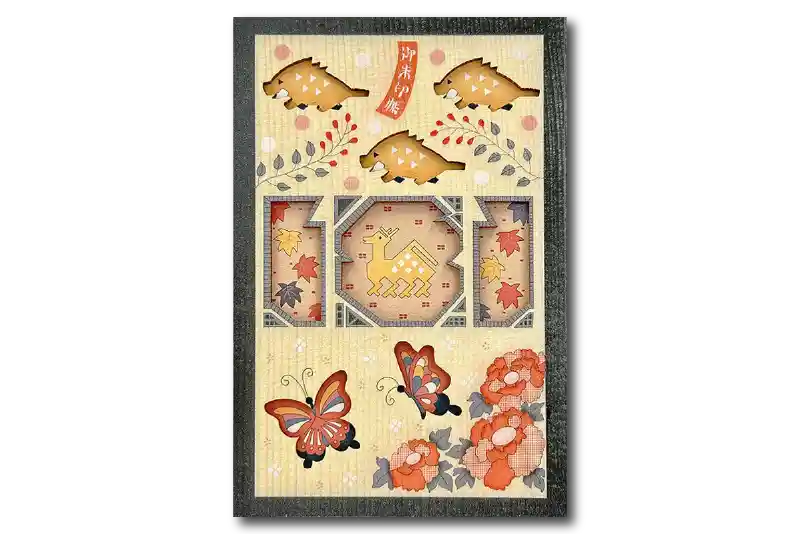

石の専門店STクラフト謹製 天然木の御朱印帳

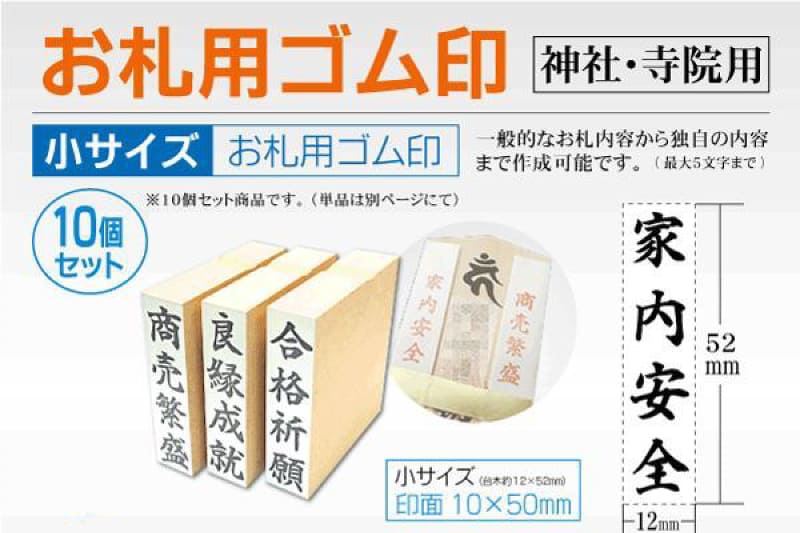

天然木の御朱印帳 御朱印・寺社寺院向け印章

御朱印・寺社寺院向け印章 玉初堂御寺院用線香

玉初堂御寺院用線香 筆ぺん・墨汁など

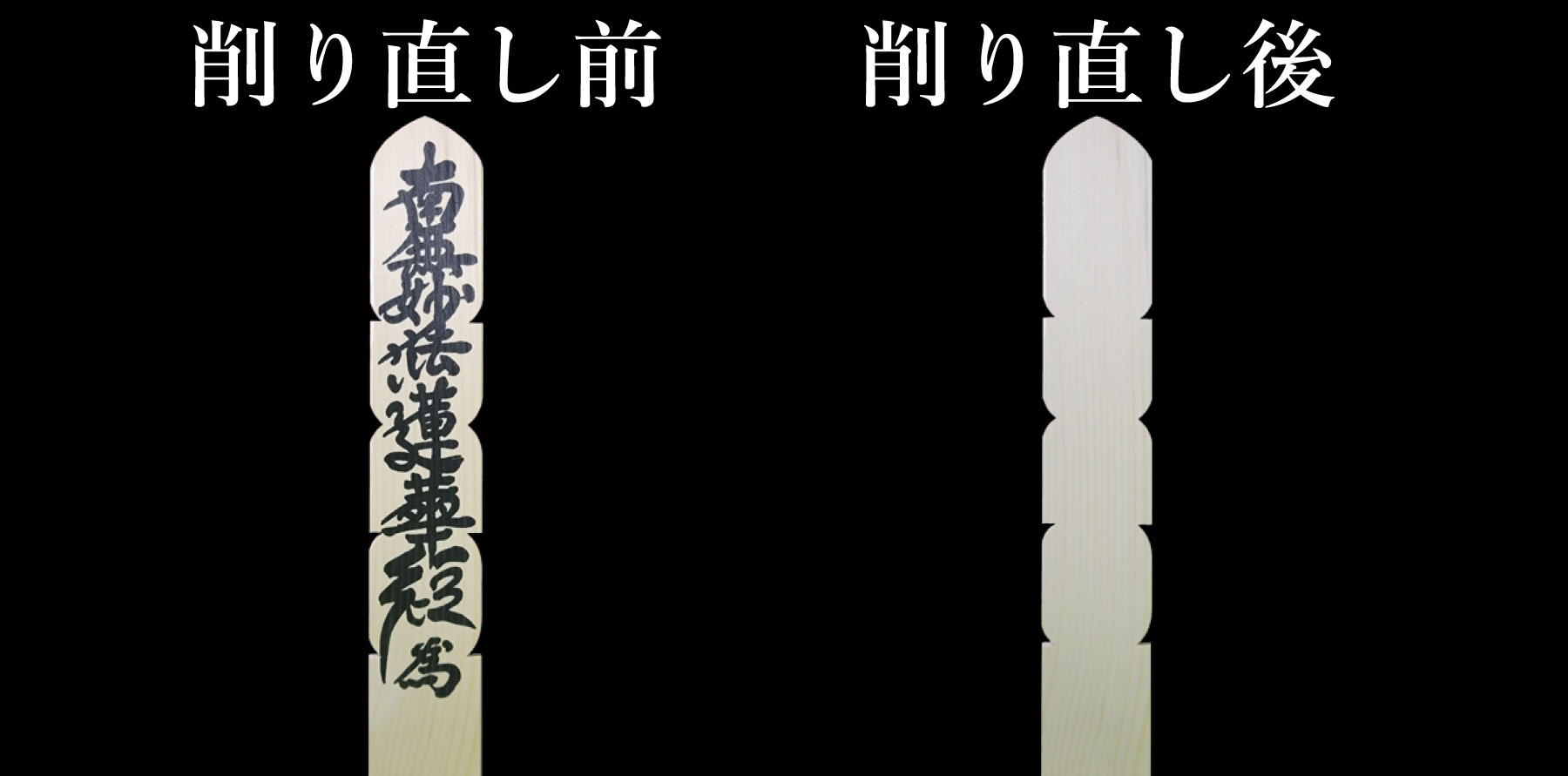

筆ぺん・墨汁など 印刷・毛筆筆耕・削直し

印刷・毛筆筆耕・削直し 定期便

定期便