お寺(寺院)と檀家(だんか、寺院の信徒や支援者)との関係は、古くから先祖供養や寺院維持を通じて築かれてきた大切な絆です。しかし近年、社会の変化や価値観の多様化により、寺院と檀家の間でも様々なトラブルが生じることがあります (寺院と檀家などの間で生じるさまざまなトラブルを解決する『事例式 寺院・墓地トラブル解決の手引』を8月24日(木)に発行 | 葬研(そうけん))。寄付金を巡る誤解、永代供養の契約ミス、檀家総代(檀家代表)との対立など、その内容は多岐にわたります。本記事では、住職や寺院関係者向けに、実際に起きた事例と解決策、予防策を法的観点から詳しく解説します。専門用語には簡潔な注釈を付け、必要に応じて関連法規(宗教法人法、消費者契約法、民法など)にも触れながら、円満な寺院運営のヒントを提供します。

目次

よくあるトラブル事例と解決のポイント

寄付金・離檀料など金銭をめぐるトラブル

寺院の運営には檀家からの寄付金が欠かせません。しかし金銭が絡むと誤解や不満が生じやすく、トラブルの火種となります。

寄付金の誤解と紛争

たとえば、お寺の建て替え費用として檀家一世帯あたり数十万円の寄付要請があったケースでは、「寄付だから任意のはずが、実質的に強制ではないか?」と檀家側が困惑しました (お寺の寄付金についてお聞かせください。 – 実はこのたびお寺… – Yahoo!知恵袋)。実際、寄付金はあくまで任意であり、寺院側が法的に強制することはできません (お寺の寄付は強制ですか?知っておくべき基本の相場と断り方)。檀家にとって経済的負担が大きい場合、丁寧に事情を説明して減額や辞退を申し出ることも可能です。寺院側も**「負担金」**など名称を変えて半強制的に徴収しようとすると誤解を招きます (【弁護士が回答】「寺寄付」の相談37件)。トラブル回避には、寄付の趣旨や使途を明確に説明し、檀家の理解と合意を得ることが重要です。

離檀料(りだんりょう)を巡るトラブル

檀家が菩提寺(先祖代々のお寺)を離れたいと希望した際に求められる離檀料をめぐってもしばしば紛争が起こります。離檀料とは長年お寺を支えてくれた檀家が離れる際に、寺院運営への影響を補う趣旨でお願いする金銭ですが、その法的性質はグレーです。法的には支払い義務は必ずしも認められておらず、請求が適切かどうかはケースバイケースです (寺院法務における檀信徒とのトラブルが発生した場合の対処法 – 弁護士法人長瀬総合法律事務所 寺院・神社法務専門サイト)。慣習や檀家側との事前の合意がない限り、高額な離檀料の請求は法的に正当化が難しい場合があります。実際に「離檀料数百万円を要求され裁判になった」という事例もあり (霊園・墓地で起きていますトラブル事例・解決のご案内!)、不当な高額請求には毅然と対応する必要があります。解決策としては、まず檀家との話し合いで妥当な金額や免除について合意を探ることです。それでも折り合わない場合、弁護士など専門家に相談し法的観点から妥当性を検討することになります。寺院側は離檀料に関する過去の慣習や取決めを記録しておき、請求する場合も根拠を明示できるようにしておくとトラブルを防ぎやすいでしょう。

金銭の不透明さによる不信

寺院会計の不明朗さが檀家の不信感を招き、トラブルに発展するケースもあります。例えば「住職が檀家会の積立金5060万円を借用したが返済せず、返済不能と公言している。この場合、業務上横領で被害届を出せるか?」といった相談例も報告されています (【弁護士が回答】「檀家」の相談240件)。このように寺院の金銭管理が杜撰だと刑事トラブルに発展する可能性もあります。対策として、住職(宗教法人の代表役員)は適法かつ客観的な会計書類を作成し、責任役員会などに適切に報告する義務があります (住職と檀家の関係性 – 宗教法人税金相談.com)。収支をオープンにし透明性を高めることで、檀家との信頼関係を維持し金銭トラブルの芽を摘むことができます。

≪解決アプローチ≫

金銭トラブルでは感情的な対立を避け、まずは話し合いによる解決を目指しましょう。寄付金について誤解がある場合は寺院側から丁寧に説明責任を果たす(なぜ必要なのか、強制ではないことなど)。離檀料については過去の例を踏まえて柔軟に対応し、檀家の経済状況や長年の貢献に配慮することが大切です。それでも解決しない場合、早めに弁護士に相談してもらい法的観点からの助言を受けるのがおすすめです (寺院法務における檀信徒とのトラブルが発生した場合の対処法 – 弁護士法人長瀬総合法律事務所 寺院・神社法務専門サイト)。弁護士は客観的な落とし所を見つける交渉を代行し、深刻化する前に問題を収束させてくれるでしょう。また金銭面のトラブルは記録の整備で予防できる場合も多いので、日頃から会計帳簿や寄付金の使途報告書をしっかり作成・保管してください。

永代供養や墓地契約に関するトラブル

お墓や供養にまつわる契約上のトラブルも増えています。永代供養とは、本来「後継者がいなくても寺院が永代にわたり供養・管理を行う」ことですが、その内容理解に齟齬があると紛争になります。

永代供養料を巡る金銭トラブル

典型例として、葬儀後に突然「永代供養料100万円」の支払いを求められたケースがあります (【弁護士が回答】「寄付金トラブル」の相談42件)。遺族側は葬儀や戒名などですでに相応の費用を払っており、「話が違う」と戸惑いました。寺院側は「ご遺骨を永代に渡りお預かりするための正当な費用」と説明しましたが、契約や事前説明が不十分だと消費者(檀家)側は追加請求を不当と感じるでしょう。解決には、永代供養料の内訳や必要性を丁寧に説明し理解を得ることが第一です。それでも納得が得られない場合、消費者契約法の観点から重要事項不告知(契約時に重要な費用を告げなかった)に当たる可能性も検討します。消費者契約法は事業者(寺院)が消費者(檀家)に一方的に不利な契約条項を設けることを禁止しており、著しく不当な追加費用条項は無効と判断される場合もあります ([PDF] 墓地の法律問題)。実際、永代供養料の途中返金が一部認められた判例もあります (納骨堂をやめるには?永代供養料は返金してもらえる? – お墓さがし)。寺院側としては契約時に将来かかり得る費用を全て開示し、書面に残しておくことが肝要です。

「永代」の意味をめぐる誤解

「永代供養」の「永代」は「永久」ではありません (永代供養にまつわるトラブルと対策について)。多くの寺院では33回忌や50回忌など一定年数が経過した後は合同墓(合祀墓)に遺骨を移して供養するのが一般的です。しかしこの点を知らず「永遠に個別に供養してもらえる」と誤解して契約し、後になって「話が違う」と揉める例があります (永代供養にまつわるトラブルと対策について)。特に近年は永代供養墓という新しい形態のお墓が普及し始めたため、消費者側の知識不足から来るトラブルが顕在化しています (永代供養にまつわるトラブルと対策について)。対策として、契約時に供養期間や遺骨の最終的な取り扱いについて明確に説明し、契約書にも盛り込むことが重要です。「33回忌以降は合祀します」などとしっかり明記しておけば後日の紛争予防になります。

契約の不備によるトラブル:永代供養や墓地使用に関する契約書が曖昧だったために起きる紛争もあります。例えば「永代供養墓を契約後、想定外に承継者(跡取り)が現れたので解約したい」と遺族が求めた事例や、「合祀された遺骨を個別に返還してほしい」と求める事例など、契約の想定外の事態で揉めるケースです (永代供養の基礎やトラブル事例について専門弁護士が徹底解説!|春田法律事務所) (永代供養の基礎やトラブル事例について専門弁護士が徹底解説!|春田法律事務所)。基本的に永代供養料や墓地永代使用料は契約上「途中解約しても返金不可」と定められているのが通常で、裁判例でも原則返金不要と判断されています (納骨堂をやめるには?永代供養料は返金してもらえる? – お墓さがし)。しかし、契約書の定めが不明確だったり、契約者死亡後の継承者の意思を反映する手続が書かれていなかった場合、揉める余地が生じます。解決には、寺院側が誠意をもって遺族の要望に耳を傾け、可能な範囲で柔軟に対応する努力が求められます。また契約時に「将来承継者が現れても契約は継続する」「合祀後の遺骨は原則返還不可」等、起こりうる事態と対応を契約書に盛り込んでおくことで、紛争発生時も契約に基づき話し合いがしやすくなります。

≪解決アプローチ≫

永代供養や墓地契約のトラブルは、契約内容の確認と丁寧な説明が鍵です。檀家から苦情があった場合、まず契約書・申込書を一緒に見直し、約束事項を確認しましょう。説明不足が判明したら寺院側の落ち度ですから、可能な限り檀家の不利益を埋め合わせる提案(例:今後の管理料をサービスする、一部返金する等)をします。法律上も、誤認や説明不足があれば消費者契約法による契約取消や民法上の錯誤無効・詐欺取消が主張され得ます。そうなる前に誠実な話し合いで歩み寄ることが大切です。また第三者機関の力を借りる方法もあります。消費生活センターや国民生活センターには、墓や永代供養に関する相談が多数寄せられており (永代供養にまつわるトラブルと対策について)、必要に応じて専門家によるあっせんやアドバイスを受けることもできます。契約トラブルは契約書を作成した行政書士や、宗教法人業務に詳しい弁護士に相談することで早期解決の糸口が見つかる場合もあります。

檀家総代や寺院運営をめぐるトラブル

寺院の運営面でも、人間関係のもつれや意見の対立からトラブルが発生することがあります。檀家総代とは檀家の代表として寺院運営に協力する立場の人ですが、その役割や権限をめぐって住職と衝突するケースも見られます。

住職 vs. 檀家総代の対立

ある寺院では、住職の運営方針に反発した檀家総代らが住職の退任を要求し、話し合いが決裂して紛糾した例があります。檀家側は「檀家の声を無視する住職には辞めてもらいたい」という意向でしたが、住職側は寺院の代表役員として法的には任期中の解任に応じる義務はありません。結局、本山(包括宗教団体)に檀家総代側が嘆願書を提出し、宗派本部の仲裁で住職交代に至ったケースもあります (郡山【小原寺】お檀家・業者に敬遠される前住職 – 政経東北)。このように寺院が宗派に属している場合、本山や教団本部が紛争解決に関与することがあります。宗教法人法上、住職(代表役員)の解任手続きは寺院規則で定めるか、責任役員会の権限で行うのが通常ですが、檀家総代に法定の権限はないため、実際には宗教的な上下関係や世論を通じて解決が図られる傾向があります。

寺院運営への檀家の関与範囲

檀家側が寺院運営にどこまで口出しできるのか不明確なこと自体がトラブルを招くこともあります。宗教法人法では、寺院の運営機関として代表役員(通常は住職)と責任役員(数名の役員)の制度が定められています。一方で「檀家総代」や「檀家総会」については法定の機関ではなく、各寺院の任意の位置づけです (宗教法人の機関 | 税理士法人はるか)。そのため、檀家総代会の権限も寺院が自主的に定めた規則によります (宗教法人の機関 | 税理士法人はるか)。例えば寺院規則で「重要事項は檀家総代会の同意を要する」と定めれば総代にも一定の決定権が生じますが、そうでなければ檀家総代会の決議に法的拘束力はありません (檀家総会の権限と決議への対応上の留意点)。この曖昧さから、「誰が最終的な決定権を持つのか」で揉める場合があります。対策として、寺院規則や檀信徒会規約に檀家総代の役割や権限を明文化し、住職と総代が定期的に話し合う場(檀家総会など)を設けることが望ましいでしょう。実際ある寺院では、代替わりの際の方針を巡り住職と総代会が対立しましたが、寺院の規則に則って責任役員会を開き、第三者(宗派本部)の意見も参考にして和解した例があります。要は、ルール作りとコミュニケーションが対立を深刻化させないカギなのです。

寺院内の不正や不祥事

住職や関係者の不正行為が発端で檀家が反発しトラブルになるケースもあります。例えば前述の資金流用疑惑のように、住職の行いに疑念を抱いた檀家が檀家総会で追及し、住職側が反発して泥沼化することもあります。そのような場合、宗教法人法に基づく措置(所轄庁への報告や役員の解任手続きなど)を検討する必要があります。宗教法人法では、所轄庁(都道府県知事等)が宗教法人の役員に関し是正命令や、公益を害する行為に対する解散命令の請求などを行える規定もあります。ただ、実際に行政が介入するのは稀で、ほとんどは内部での話し合いや宗派上部組織での処理となります。檀家側としては、明らかな背任行為があれば民事訴訟や刑事告発も視野に入れつつ、できればその前に弁護士等の第三者を交えた調停によって事態の沈静化を図ることが望ましいでしょう。

≪解決アプローチ≫

人間関係・運営上のトラブルでは、まず寺院の規則(定款)や慣習に立ち返って解決策を探ることが肝心です。檀家総代や役員との意見の食い違いは、公式な会議体(責任役員会や檀家総会など)で議事録を取りつつ議論し、合意点を探ります。その際、必要に応じて宗派本部や寺院顧問の僧侶など中立的な立場の調停役に参加してもらうと良いでしょう。また紛争が長引くと寺院運営にも支障が出るため、早めに専門家を交えて客観的な解決策を模索することも有効です。弁護士に相談すれば、代表役員や責任役員の解任・選任手続きの適法性 (宗教法人の機関 | 税理士法人はるか)や、寺院財産の管理権限など法律的観点からアドバイスを受けられます。状況によっては調停や裁判といった法的解決も視野に入りますが、宗教法人は世俗の企業とは異なり信仰共同体でもあるため、感情面のケアも必要です。最終的には「お互い寺を良くしたい」という原点に立ち返り、冷静に話し合う姿勢が解決への近道となるでしょう。

トラブルを予防するポイント

トラブルを未然に防ぐために、日頃から以下のような取り組みをしておくことが重要です。

契約書・規約の整備

永代供養や墓地使用、檀家制度に関する取り決めは口頭ではなく書面で契約書や寺院規則として残すようにしましょう。契約書にはサービス内容や期間、料金、解約条件などを明記します (永代供養にまつわるトラブルと対策について)。寺院規則には檀家総代会の位置づけや権限、議決事項などを定めておくと、いざという時の指針になります (宗教法人の機関 | 税理士法人はるか)。行政書士や弁護士に依頼すれば適切な文面を作成できます。

記録の保全と説明責任

寄付金の募集経緯や金額、使途、檀家との合意事項などは必ず記録に残し、後で検証できるようにします。会計報告書や議事録は最低限保管し、檀家にも必要に応じて公開しましょう。住職など寺院代表者は会計を適正に処理し役員会に報告する義務があります (住職と檀家の関係性 – 宗教法人税金相談.com)。経理の透明性を高めることで檀家の信頼を築き、疑念や誤解によるトラブルを防ぎます。

記録の保全と説明責任

寄付金の募集経緯や金額、使途、檀家との合意事項などは必ず記録に残し、後で検証できるようにします。会計報告書や議事録は最低限保管し、檀家にも必要に応じて公開しましょう。住職など寺院代表者は会計を適正に処理し役員会に報告する義務があります (住職と檀家の関係性 – 宗教法人税金相談.com)。経理の透明性を高めることで檀家の信頼を築き、疑念や誤解によるトラブルを防ぎます。

十分な説明とコミュニケーション

檀家に対して重要事項は丁寧に説明する習慣をつけましょう。寄付の依頼を出す際は「強制ではなく任意であること」「集まった資金の使い道」まで伝える、永代供養の契約時には「永代の期間や合祀のタイミング」を説明する (永代供養にまつわるトラブルと対策について)、墓じまいの手順や費用は事前に文書で周知する (寺院法務における檀信徒とのトラブルが発生した場合の対処法 – 弁護士法人長瀬総合法律事務所 寺院・神社法務専門サイト)等、説明責任を果たすことがトラブル予防の基本です。また檀家からの質問や不安の声に耳を傾け、適宜話し合いの場を持つなど双方向のコミュニケーションを図りましょう。

慣習や過去事例の共有

離檀料の額や寺院行事のルールなど、寺院ごとに慣習がある場合は新たな檀家にも分かりやすく周知しておきます。できれば文書化(会則やしおり等)し、新規の檀家や次世代にも引き継ぐことで「聞いていなかった」「前はこうだったのに」という齟齬を防げます。過去にトラブルがあった事例も教訓として共有し、同じ轍を踏まないよう注意喚起しましょう。

専門家の顧問契約

寺院運営について定期的に専門家(法律顧問や税理士など)にチェックしてもらうのも有効です。宗教法人に強い税理士に会計を見てもらったり、弁護士や行政書士に契約書類を点検してもらえば、問題の芽を早期に発見できます (宗教法人の設立を行政書士に依頼した場合にかかる費用はどのくらい? – 宗教法人専門の行政書士が宗教法人設立・合併・規則変更・納骨堂許可・墓地許可・合葬墓許可等を兵庫県神戸市から全国の宗教法人の手続きをサポート。)。特に大きなプロジェクト(寺院の建て替えや新サービス開始など)の前には専門家の意見を仰ぎ、リスク管理をしておくと安心です。

いざというときの相談先と支援策

万一トラブルが発生し、自力での解決が難しい場合は早めに専門家や相談窓口に相談しましょう。寺院特有の問題に詳しいプロフェッショナルや、公的な相談機関がいくつかあります。

行政書士(ぎょうせいしょし)

宗教法人の手続きや規則作りに詳しい行政書士であれば、契約書の整備や所轄庁への届出手続きなど幅広くサポートしてくれます。例えば寺院実務法学会理事でもある田村行政書士(田村実貴雄氏)は寺院運営の手続や紛争予防策に精通した数少ない専門家です (宗教法人の設立を行政書士に依頼した場合にかかる費用はどのくらい? – 宗教法人専門の行政書士が宗教法人設立・合併・規則変更・納骨堂許可・墓地許可・合葬墓許可等を兵庫県神戸市から全国の宗教法人の手続きをサポート。)。行政書士は法律相談そのものはできませんが、書類作成や事実関係整理を通じて問題解決を補助してくれます。連絡先は各都道府県の行政書士会や、宗教法人業務を扱う行政書士事務所(例えば田村行政書士事務所 (宗教法人の設立を行政書士に依頼した場合にかかる費用はどのくらい? – 宗教法人専門の行政書士が宗教法人設立・合併・規則変更・納骨堂許可・墓地許可・合葬墓許可等を兵庫県神戸市から全国の宗教法人の手続きをサポート。)〈兵庫県・全国対応〉電話: 078-779-1619)に問い合わせるとよいでしょう。

弁護士

事態が深刻化したり法的な主張・交渉が必要になったら、迷わず弁護士に相談します。最近は宗教法人法務に強い弁護士も増えており、例えば茨城県の長瀬総合法律事務所などは寺院法務専門サイトを設け離檀料トラブル等の相談に乗っています (寺院法務における檀信徒とのトラブルが発生した場合の対処法 – 弁護士法人長瀬総合法律事務所 寺院・神社法務専門サイト)。また大手のベリーベスト法律事務所には「寺社法務専門チーム」があり、弁護士のほか税理士・司法書士・行政書士などと連携して寺院と檀家のトラブル解決にあたっています (寺社法務専門チーム|宗教法人の法務に強い弁護士ならベリーベスト法律事務所)。弁護士に依頼すれば、交渉代理や調停申立て、必要なら訴訟手続きまで一貫して任せることができます。費用は発生しますが、初回相談は無料の事務所も多いので、早めに専門家の意見を聞く価値はあります。

消費生活センター等

檀家側(消費者)の立場で相談できる公的窓口として、各地の消費生活センターや国民生活センターがあります。永代供養料のトラブルや高額な離檀料請求などは消費生活相談の対象となり、必要に応じて行政から寺院への指導や紛争解決のあっせんが行われることもあります。電話番号「188」(いやや!)で最寄りの消費生活相談窓口につながりますので、檀家から苦情を受けた寺院側が問い合わせてみるのも一つの手です。特に金銭契約に関する問題では消費者保護の観点から有益なアドバイスが得られるでしょう。

宗派の相談窓口

寺院が属する宗派や教団にも相談窓口がある場合があります。例えば各宗派の本山や教務所では、末寺(まつじ:所属寺院)からの相談を受け付け、人事や規則に関する助言をしてくれることがあります。「同じ宗派内でのトラブルは内部で解決する」のが基本という考えもありますので、問題が宗派全体の規律に関わる場合には所轄の教団組織に相談することも検討しましょう。ただし宗派の関与は宗教的・道義的な範囲に留まるため、法的な解決が必要な場合は別途法律専門家への依頼が必要です

関連法規の豆知識

最後に、寺院と檀家のトラブルに関連する主な法律について簡単に触れておきます。

宗教法人法

宗教法人(寺院など)の設立や運営について定めた法律です。寺院は宗教法人法に基づき定款に相当する「寺院規則」を定め、代表役員(通常は住職)や責任役員を置いて運営します。檀家総代会は宗教法人法上の必須機関ではなく任意の機関ですが (宗教法人の機関 | 税理士法人はるか)、規則で定めれば一定の役割を持たせることも可能です (宗教法人の機関 | 税理士法人はるか)。同法には財産の管理や計算書類の作成義務、所轄庁による監督(報告徴収や是正命令など)についても規定があり、寺院運営の基本ルールとなります。トラブル対応でもまず宗教法人法と寺院規則の内容を確認することが重要です。

民法

民法は寄付や契約について基本的なルールを定めます。檀家から寺院への寄付金は民法上は贈与契約とみなされ、一旦支払われた寄付金は原則返還請求できません。ただし錯誤や詐欺など民法上の無効・取消事由があれば例外もあり得ます。永代供養契約や墓地使用契約も民法上の契約ですので、契約不履行(約束した供養を怠った等)の場合は債務不履行責任を問われる可能性があります。また寺院と檀家の紛争で話し合いがつかない場合、民事調停や訴訟といった民事手続で解決を図ることになります。

消費者契約法

寺院と檀家の関係にも適用される場合があります。檀家が寺院から有償のサービス(永代供養や納骨堂使用など)を受ける契約は消費者契約に該当し、寺院は事業者、檀家は消費者とみなされます。消費者契約法では、事業者が契約締結時に重要事項について事実と異なる説明をしたり不利益な事実を故意に告げなかった場合、消費者は契約を取り消すことができます。また、消費者に一方的に不利で不当な契約条項(例えば「いかなる理由があっても返金しない」「寺院側は義務を何ら負わない」といった条項)は無効とされます。永代供養墓の約款などもこの法律の規制を受け ([PDF] 墓地の法律問題)、実際に不当条項の無効が争点となった裁判例もあります。寺院側としては、消費者契約法に反しないよう契約条項を公正な内容にすること、重要事項はパンフレット等でも明示し説明することが求められます。

まとめ

以上、お寺と檀家との間で起こりがちなトラブルとその対処法・予防策について詳しく見てきました。寺院運営において法的な視点を持つことは決して信仰心に反するものではなく、むしろ檀家との信頼関係を守り、お寺の安定運営を図るための智慧と言えます。万一トラブルが起きてしまったら慌てずに、まず事実関係を整理し、しかるべきルールや契約を確認しましょう。その上で誠意ある対話と専門家の力を借りることで、多くの問題は解決へと導けるはずです (寺院と檀家などの間で生じるさまざまなトラブルを解決する『事例式 寺院・墓地トラブル解決の手引』を8月24日(木)に発行 | 葬研(そうけん))。住職や寺院関係者の皆様が安心して布教とご供養に専念できるよう、適切な法的対応と予防策で大切な檀家とのご縁を末長く守っていきましょう。

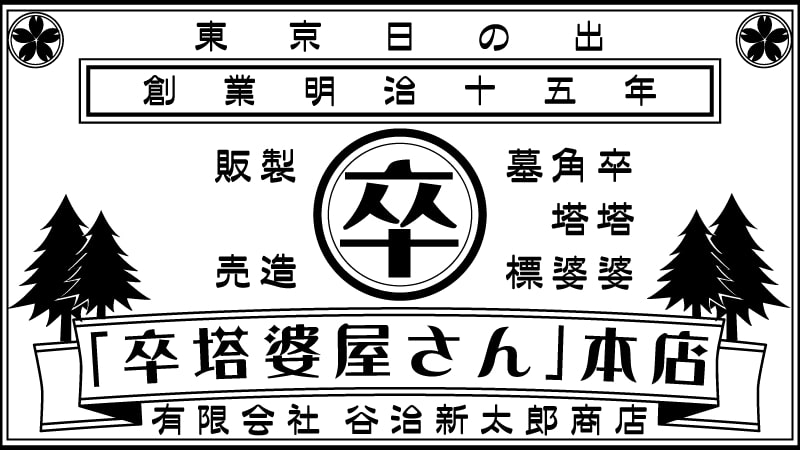

卒塔婆(50本入)

卒塔婆(50本入) 卒塔婆(1本入)

卒塔婆(1本入) 多摩産杉塔婆

多摩産杉塔婆 ECO卒塔婆

ECO卒塔婆 神式塔婆・祭標(50本入)

神式塔婆・祭標(50本入) 神式塔婆・祭標(1本入)

神式塔婆・祭標(1本入) 角塔婆(1本)

角塔婆(1本) 墓標(1本)

墓標(1本) 経木塔婆・水塔婆(200枚入)

経木塔婆・水塔婆(200枚入) 護摩木

護摩木