【令和6年7月更新最新版】お焚き上げができない!使用済みの卒塔婆はどう処分すればよいのか?処分方法について解説

使用済みの卒塔婆の処分は、2段階のプロセスを経る必要があります。最初の段階は、お墓から卒塔婆を回収することです。そして次に、その回収した卒塔婆を適切に処分する段階が続きます。ここでは、それぞれの段階について詳しく説明していきます。

お墓に建ててある卒塔婆の処分方法

まず、お墓に建ててある卒塔婆の処分について考えてみましょう。処分方法には主に2つのパターンがあります。一つは、檀家さん自身が卒塔婆を処分する場合です。もう一つは、お寺側が処分を行う場合です。現在のところ、どちらの方法もおおよそ半々の割合で行われているようです。

卒塔婆処分を巡るトラブル

使用済み卒塔婆の処分に関しては、檀家とお寺の間でトラブルが発生することもあります。例えば、法要から1か月が経過した後にお寺で卒塔婆を処分するというルールを、事前に檀家とお寺の間で決めておくと、トラブルを未然に防ぐことができます。

具体的なトラブル事例

以前、Yahoo!知恵袋にて、卒塔婆の回収をお寺でしてもらえず、住職に相談したところ、勝手に処分はできないとの意見の食い違いがあったという投稿がありました。この投稿には、お寺側の主張が正しいという意見が多く寄せられていました。

このような問題は氷山の一角であり、全国的にも似たようなトラブルが多く発生しているのではないでしょうか。

卒塔婆の所有権

弊社のお客様においても、卒塔婆の回収をお寺側で行う場合と施主側で行う場合に分かれます。卒塔婆は、お寺が檀家(施主)に販売しているものであり、所有権は卒塔婆をお墓に建てた時点で檀家(施主)のものとなります。

所有権の定義は「物の全面的支配、すなわち自由に使用・収益・処分する権利」とされています。したがって、卒塔婆の処分権は檀家(施主)にあり、お寺側にはありません。

お寺にしてみれば、勝手に処分して、後々トラブルになるといったリスクもあります。

トラブルの背景と解決策

この問題の背景には、お寺と檀家(施主)の間で、卒塔婆を建てた後の回収や処分に関するルールが明確にされていなかったことが考えられます。もしかすると、ルールは存在していたものの、うまく伝わっていなかったのかもしれません。

お寺と檀家(施主)の信頼関係が日頃から築かれていれば、ルールを作るまでもなく、卒塔婆を渡す際に一言二言話をするだけで済むことです。しかし、最近では「寺離れ」という言葉も出てきており、お寺と檀家の関係が疎遠になりつつあります。特に、都会で核家族として生活する世帯は実家の菩提寺と疎遠になる傾向があり、墓じまいをして田舎の菩提寺から都会の霊園に移す人も多く見られます。このため、都会ではお墓が不足し、田舎では廃寺が増加するという現象が起きています。

お寺の取り組み

少子高齢化や人口減少が進む中で、このままでは寺離れが加速してしまいます。しかし、お寺もこの状況を放置しているわけではありません。地域コミュニティーとしてお寺を活性化させるために、さまざまな取り組みが行われています。例えば、BBQやヨガ教室の開催、共働き家庭の子供を預かって勉強を教えるなど、日常的に檀家との接点を持つことで、お互いに信頼関係を築き、問題を共に解決しようとしています。

「卒塔婆屋さん」のよみものでも、お寺と檀家との付き合い方についての記事が掲載されています。これらの取り組みを通じて、お寺と檀家の関係をより良いものにしていくことが期待されています。

お寺に卒塔婆の回収を頼む際の料金

多くのお寺では、お墓から卒塔婆を回収する際の費用を請求していません。しかし、一部のお寺では、お焚き上げ料として費用を請求するところもあります。通常、その費用はおおよそ1,000円前後となります。具体的な料金はお寺によって異なるため、事前に確認することが重要です。

卒塔婆を檀家さん自ら処分する場合の時期

卒塔婆を檀家自身で処分する場合、その時期については悩むことが多いでしょう。卒塔婆の功徳は一日と言われているため、頻繁にお墓に来ることが難しい場合は、法要が終わった後すぐに処分しても問題ありません。お墓に使用済み卒塔婆置き場が設置されている場合は、そこに置いておき、置き場がない場合は持ち帰って一般ゴミとして処分するのが良いでしょう。

一番良い処理方法

卒塔婆の処理方法については、檀家とお寺との間で事前に合意を取ることが重要です。「卒塔婆屋さん」が考える最も良い方法は、お墓の入り口に使用済み卒塔婆の回収箱を設置し、檀家さんにお墓参りの際に卒塔婆を抜いてそこに入れてもらうことです。お墓に頻繁に来ることが難しい場合は、一定期間が過ぎた後にお寺で処分するのが最も合理的です。

檀家さんが卒塔婆を持ち帰って処分する方法もありますが、自宅の敷地で燃やすことは避け、燃えるゴミとして処分するように注意が必要です。

お墓から回収した卒塔婆の処分について

お墓から卒塔婆を回収する方法については既に述べましたが、次にその回収した卒塔婆をどのように処分するかについて解説します。

境内でのお焚き上げ

最も簡単な方法として、伝統的な宗教行事として境内でお焚き上げ(焼却)をすることが挙げられます。しかし、近年では、お寺周辺の住宅の増加やダイオキシン類対策特別措置法、自治体の条例により、野焼きが禁止されています。そのため、多くのお寺の境内でのお焚き上げも禁止されています。

例外として、どんと焼きなどの伝統的な宗教行事に関するものを規定している自治体もあります。この場合でも、役所や消防への届け出が必要となり、日程も限られることが多いです。

焼却炉での処分

お寺で卒塔婆を焼却したい場合、法律で定められた構造基準に適合した焼却炉を使用すれば焼却処分が可能です。卒塔婆専用の焼却炉も販売されており、いくつかの種類があります。これらの焼却炉を使用することで、安全かつ合法的に卒塔婆を処分することができます。

株式会社雅様 FREE185H型 (画像文章は株式会社雅ホームページより抜粋)

寺院でフルサイズ1.8mの卒塔婆を、切らずにそのまま200本以上投入できる大容量焼却炉です。また、伐採した木や解体木くず等の長物の焼却にも便利にお使いいただけます。

【スペック】

| 焼却能力 | kg/h | 49 |

| 火床面積 | m² | 0.42 |

| 高さ×巾×奥行き | mm | 4,000×1,600×1,600 |

| 燃焼室 | mm | 600(横)×700(奥行)×1,850(高さ) (ご要望により変更可能です) |

| 投入口 横×縦 | mm | 600×1,400(フルオープン時) |

| 燃焼室容積 | m³ | 0.78 |

| 送風機V | kw | 3相 200V 0.75kw |

| 運転重量 | kg | 3,000 |

DAITO株式会社様 ISRⅡモデル(画像文章はDAITO株式会社様ホームページより抜粋)

特徴

- 燃焼と集じんのバランスを最適化

サイクロン内部形状の見直しにより、燃焼と集じんのバランスを最適化しました。 - 新型 屋外防水制御盤

新型の屋外防水制御盤で視認性がアップしました。 - 大型投入口タイプ

大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。

【スペック】

| 型式 | 焼却能力※1 | 火床面積 | 一次燃焼室容積 | 本体価格 |

|---|---|---|---|---|

| Kg/h | m2 | m3 | ||

| ISRⅡ-500J | 29(12) | 0.49 | 0.47 | ¥6,590,000- |

- ※1:焼却能力は、紙くず・木くずの発熱量16.7MJ(4,000kcal)/kg、( )内の数字は、廃プラスチック類の発熱量41.9MJ(10,000kcal)/kgをもとに算出しています。

- ※表示価格は、消費税抜き価格です。

- ※運賃取付費が別途かかります。

- ※条例により、一部届出が必要な自治体もあります。

焼却炉の利用と設置について

焼却炉は、使用済み卒塔婆をいつでも手軽に燃やせるという利点があります。しかし、その反面、法律や規制に適合するために高性能な設備が求められます。そのため、焼却炉自体の価格が非常に高額となることが多いです。さらに、焼却炉を設置するためには適切なスペースが必要となります。

お寺で焼却炉を設置する際には、自治体の基準を満たしているかどうかを慎重に確認する必要があります。例えば、焼却炉の構造や設置場所、そして容量が適切であるかどうかなど、多くの要素を考慮しなければなりません。これらの基準を満たすことで、法律に準拠した安全な焼却処分が可能となります。

また、焼却炉の設置には初期費用だけでなく、維持管理費も発生します。定期的なメンテナンスや、必要に応じて部品の交換なども視野に入れておくことが大切です。これらの費用を見積もり、予算に組み込むことで、長期的に見て安定した運用が可能となります。

さらに、焼却炉を使用する際には、地域住民との関係性も考慮する必要があります。近隣住民への配慮や説明を行い、理解を得ることが重要です。特に、焼却炉の稼働時間や煙、匂いなどの影響については、十分に説明し、納得を得ることが求められます。

総じて、焼却炉の設置と運用には多くの準備と確認事項が伴いますが、これらを適切に行うことで、お寺にとって使用済み卒塔婆の処分がより効率的かつ安全に行えるようになります。これにより、お寺と檀家双方にとって安心して卒塔婆の処分ができる環境が整うことが期待されます。

廃棄物として業者に出す

卒塔婆をお寺で廃棄物として業者に出す場合について解説します。結論として、使用済み卒塔婆も家庭ゴミと同様に一般廃棄物(燃えるゴミ)となります。以下、その理由について詳しく説明します。

使用済み卒塔婆が一般廃棄物となる理由

まず、宗教的な理由や精神的な面を除けば、使用済みの卒塔婆は廃棄物に分類されます。この点について、罰当たりに感じるかもしれませんが、実際には廃棄物として処理されるべきものです。

使用済み卒塔婆を産業廃棄物として処分する方が手間が少なく済みます。産業廃棄物として出せば、指定のゴミ袋に入れる必要がなく、短くする手間も省けます。しかし、使用済み卒塔婆をお寺で産業廃棄物として出すことはできません。

産業廃棄物処理法によると、お寺で出た使用済み卒塔婆は一般廃棄物(燃えるゴミ)となり、卒塔婆製造業者から出た場合には産業廃棄物と見なされます。これは使用者と製造者の違いによるものです。

具体的な例

分かりやすい例として、紙の処理を考えてみましょう。一般家庭や一般企業から出た使用済みの紙は資源ゴミや燃えるゴミとして処分されますが、製紙工場から出た紙は産業廃棄物となります。このように、一般ゴミと産業廃棄物では収集運搬ができる範囲が異なります。

以上の理由から、お寺で出た使用済みの卒塔婆は家庭ゴミと同様に指定のゴミ袋に入れ、収集日に出すことが唯一の方法となります。

廃棄物処理業者の現状

産業廃棄物であれば、収集運搬の許可を都道府県知事から得ることで、たとえば東京の廃棄物処理業者が神奈川県で産業廃棄物を引き取ることも可能です。しかし、一般廃棄物(燃えるゴミ)の場合は、自治体に拠点を持つ処理業者しか収集運搬ができません。また、自治体からの許可も必要で、すでに稼働している業者が多いため、新規に一般廃棄物(燃えるゴミ)の収集運搬許可を得ることは難しいのが現状です。

規制緩和の期待

人形供養を行う業者のように、全国から古い人形やぬいぐるみを募り、供養の後に処分する業者も存在します。こうした業者はホームページで堂々と宣伝しているため、言いようによっては卒塔婆の処分も同様に扱えるかもしれません。しかし、現行の規制では廃棄物の収集運搬には異なる資格が必要です。

規制が緩和されれば、卒塔婆回収専門の業者が増え、お寺にとっても利便性が高まるでしょう。しかし、残念ながら現在のところ、こうした動きは見られません。

以上が、使用済み卒塔婆をお寺で廃棄物として処理する際の現状とその理由についての説明です。お寺と檀家の双方が適切に対応できるよう、今後も法規制や処理方法の改善が期待されます。

業者に引き取ってもらう

使用済み卒塔婆は産業廃棄物ではなく、一般廃棄物(燃えるゴミ)として扱われますが、業者が付帯サービスとして回収を行う場合もあります。

私たち卒塔婆製造業者は、自社で配達に行くお寺で、配達と一緒にサービスとして使用済み卒塔婆を回収し、自社で産業廃棄物処理業者に出しているケースが多いです。この場合、処分費は無料ではありませんので、その分のコストは配達料金や卒塔婆の価格に含まれています。弊社では、配達料金に処分費用が含まれていることを事前にお客様に説明し、ご了承いただいております。

また、お寺側からも「志」や「飲み物代」という形でお金を包んでいただくことがあります。これはお寺のご厚意によるもので、業者との良好な関係を築く一助となっています。

さらに、卒塔婆製造業者以外にも寺社仏閣の清掃を専門とする業者があり、これらの業者も清掃と同時に使用済み卒塔婆の回収を行っています。これにより、お寺は清掃と卒塔婆の処分を一括で依頼できるため、非常に便利です。

リサイクルへの取り組み

業者が回収した使用済み卒塔婆は、大部分がリサイクルに回されます。弊社では、使用済み卒塔婆をバイオマス燃料の原材料や馬小屋の敷材、パーティクルボードの原材料としてリサイクルしています。これにより、廃棄物の有効利用が進み、環境への負担を軽減することができます。

業者との良好な関係を築くためのマナー

業者に使用済み卒塔婆を引き取ってもらう際には、以下のマナーを徹底することで、業者とも良好な関係を築くことができ、リサイクル率も高まります。

- 事前連絡: 業者が訪問する前に、回収する卒塔婆の量や状態を事前に知らせておくことで、業者も適切な準備をすることができます。

- 整理整頓: 卒塔婆を回収しやすいように整理整頓し、指定された場所にまとめておくことが重要です。

- 感謝の気持ちを伝える: 業者が回収に来た際には、感謝の気持ちを伝えることで、今後も良好な関係を築くことができます。

- 適切な処分費用の支払い: 配達料金に含まれる場合でも、処分費用の支払いを確実に行い、業者の努力に報いることが大切です。

これらのマナーを守ることで、業者との関係が円滑になり、リサイクル率も高まります。卒塔婆の処分はお寺と業者の協力によってスムーズに行われ、環境保護にも貢献することができます。

まとめ

卒塔婆の処分方法に解説してきました。カーボンニュートラル、SDGsなど環境に配慮した流れが強くなって来ており、伝統的なお焚き上げといった風習は無くなりつつあります。世の中の流れとしては仕方がないことで、私たち卒塔婆製造業者も、ただ作って販売するのではなく、使用済みの卒塔婆をどう処分するか、最初から最後まで考えていかなくてはなりません。

この記事を書いた人

DAISUKE YAJI

プロフィール

1999年3月 筑波大学第一学群自然学類数学科卒業

1999年4月 株式会社セブン&アイHD入社

2011年10月 株式会社セブン&アイHD退社

2011年11月 有限会社谷治新太郎商店入社

2012年12月 有限会社谷治新太郎商店代表取締役就任

2019年 カラーミーショップ大賞2019にて地域賞(東京都)

2020年 カラーミーショップ大賞2020にて優秀賞

2023年 ネットショップグランプリにて特別賞授賞

2024年 次世代コマース大賞にて大賞授賞

義父・義母・妻・長男・長女・次女・猫3匹の大所帯

趣味はゴルフ、月1回はラウンドしています。

卒塔婆(50本入)

卒塔婆(50本入) 卒塔婆(1本入)

卒塔婆(1本入) 多摩産杉塔婆

多摩産杉塔婆 ECO卒塔婆

ECO卒塔婆 神式塔婆・祭標(50本入)

神式塔婆・祭標(50本入) 神式塔婆・祭標(1本入)

神式塔婆・祭標(1本入) 角塔婆(1本)

角塔婆(1本) 墓標(1本)

墓標(1本) 経木塔婆・水塔婆(200枚入)

経木塔婆・水塔婆(200枚入) 護摩木

護摩木 護摩木一座分セット

護摩木一座分セット 護摩札・木札

護摩札・木札 絵馬

絵馬 日めくりカレンダー台座

日めくりカレンダー台座 端材

端材 石の専門店STクラフト謹製

石の専門店STクラフト謹製 天然木の御朱印帳

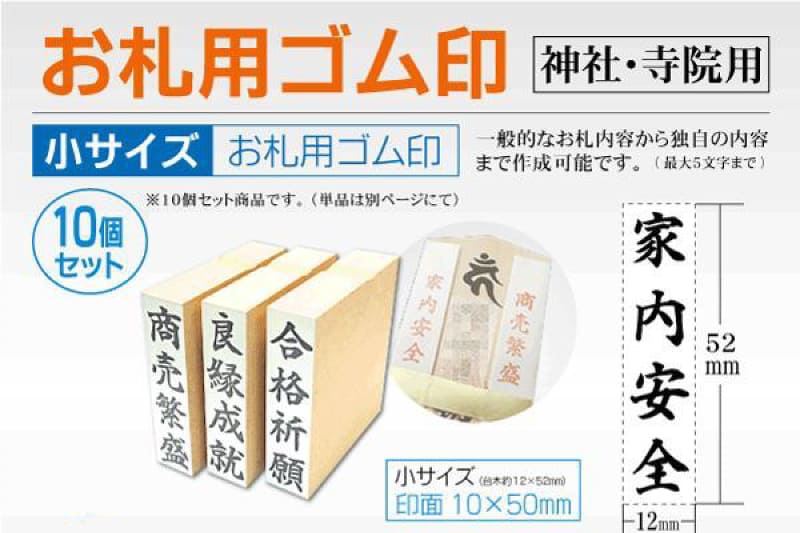

天然木の御朱印帳 御朱印・寺社寺院向け印章

御朱印・寺社寺院向け印章 玉初堂御寺院用線香

玉初堂御寺院用線香 筆ぺん・墨汁など

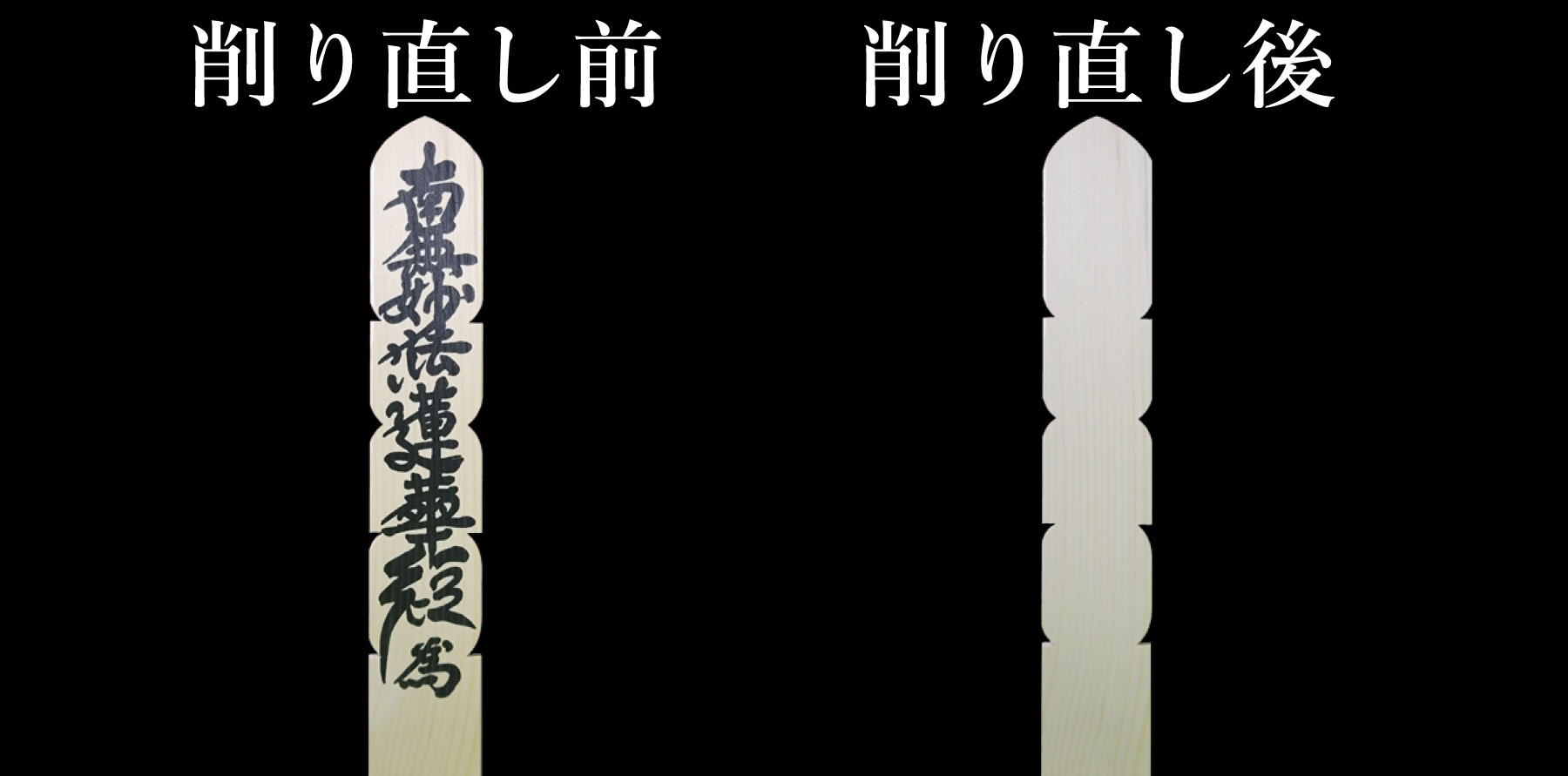

筆ぺん・墨汁など 印刷・毛筆筆耕・削直し

印刷・毛筆筆耕・削直し 定期便

定期便