東京のお盆はなんで7月なの?

お盆は、日本の伝統的な行事であり、先祖の霊を迎え供養する期間です。全国的には8月に行われることが多いですが、東京では7月に行われるのが一般的です。この違いには歴史的な背景があります。

目次

改暦

日本における歴史的な出来事として、1872年(明治5年)12月3日に「改暦」が行われました。この改暦は、日本の暦の方式を根本的に変更するものであり、それまでの太陰太陽暦(月と太陽の動きを基に作られた暦)から、太陽暦(太陽の動きを基に作られた暦)への移行を意味しました。この改暦は、明治政府が近代化を進める中で、西洋諸国との国際的な関係を重視し、その進展を図るために必要な措置とされました。

当時の日本では、太陰太陽暦を使用しており、これは月の満ち欠けと太陽の動きを基にした暦でした。この暦は農業や漁業など、自然のリズムに依存する生活に適していました。しかし、西洋諸国との外交や貿易が進む中で、太陽暦を採用する国々との連携が重要視されるようになりました。そこで明治政府は、国家の近代化と国際標準への適応を目的として、太陽暦を導入する決断を下しました。

改暦により、1872年(明治5年)12月3日は1873年(明治6年)1月1日に変更されることとなり、暦の上では約1ヶ月のズレが生じました。この変更により、日本は西洋諸国と同じ暦を使用するようになり、国際的な交流がスムーズに進むようになりました。現在では、太陰太陽暦は旧暦、太陽暦は新暦と呼ばれており、私たちの日常生活にもその影響が色濃く残っています。

なぜ東京と関東圏だけズレが生じたのか

全国的にお盆は旧暦の7月15日を中心に行われていましたが、改暦によって暦がズレたため、各地で新たな対応が必要となりました。東京では、改暦に合わせて新暦の7月15日にお盆が移行しました。この背景には、東京が当時の日本の中心地であり、政府機関や企業が集中していたことが影響しています。

東京では多くの人々が企業に勤めており、比較的柔軟に新しい暦に対応することが可能でした。企業や役所の業務が新暦に合わせて運営される中で、東京の住民も新暦のリズムに適応していきました。その結果、東京では新暦の7月15日にお盆を行う習慣が根付くようになりました。

一方、地方では状況が異なりました。特に農業が盛んな地域では、7月15日が農作業の最も忙しい時期と重なっていたため、新暦に合わせることが難しかったのです。農作業は季節に依存して行われるため、急な暦の変更には対応しづらい面がありました。そのため、地方では旧暦のリズムを保ち、現在でも8月15日を中心としたお盆が行われています。

このように、東京と地方では暦の変更に対する対応が異なり、結果としてお盆の時期にもズレが生じました。しかし、これらの対応は一律ではありません。同じ東京でも地域によっては8月にお盆を行うところもあり、逆に地方でも7月にお盆を行う地域も存在します。これらは地域ごとの事情や歴史的背景、生活習慣に応じて臨機応変に対応してきた結果です。

まとめ

以上、東京と関東圏のお盆が他の地域と異なる理由について、改暦の歴史的背景と地域ごとの事情を詳しく見てきました。私自身も調査を通じて多くの新しい発見があり、なるほどと思うことが多々ありました。特に、今回のコロナ禍におけるリモートワークの問題に通じる部分があると感じました。

リモートワークが可能な職種と、そうでない職種があるように、私たちの生活や仕事のスタイルも一律ではなく、それぞれの状況に応じて最善の方法を見つけて対応していくことが求められます。農業や製造業など、リモートワークが難しい業種においても、過去の日本人が臨機応変に対応してきたように、現代においてもそれぞれの立場で最善を尽くしながら、新しい生活様式に適応していくことが重要です。

私たちも先人の知恵に学び、柔軟に対応していくことができれば、これからの時代においても様々な困難を乗り越えていくことができるでしょう。各地域の風習や伝統を尊重しつつ、現代のニーズに合わせて臨機応変に対応していくことが、日本の強みと言えるかもしれません。

この記事を書いた人

DAISUKE YAJI

プロフィール

1999年3月 筑波大学第一学群自然学類数学科卒業

1999年4月 株式会社セブン&アイHD入社

2011年10月 株式会社セブン&アイHD退社

2011年11月 有限会社谷治新太郎商店入社

2012年12月 有限会社谷治新太郎商店代表取締役就任

2019年 カラーミーショップ大賞2019にて地域賞(東京都)

2020年 カラーミーショップ大賞2020にて優秀賞

2023年 ネットショップグランプリにて特別賞授賞

2024年 次世代コマース大賞にて大賞授賞

義父・義母・妻・長男・長女・次女・猫3匹の大所帯

趣味はゴルフ、月1回はラウンドしています。

卒塔婆(50本入)

卒塔婆(50本入) 卒塔婆(1本入)

卒塔婆(1本入) 多摩産杉塔婆

多摩産杉塔婆 ECO卒塔婆

ECO卒塔婆 神式塔婆・祭標(50本入)

神式塔婆・祭標(50本入) 神式塔婆・祭標(1本入)

神式塔婆・祭標(1本入) 角塔婆(1本)

角塔婆(1本) 墓標(1本)

墓標(1本) 経木塔婆・水塔婆(200枚入)

経木塔婆・水塔婆(200枚入) 護摩木

護摩木 護摩木一座分セット

護摩木一座分セット 護摩札・木札

護摩札・木札 絵馬

絵馬 日めくりカレンダー台座

日めくりカレンダー台座 端材

端材 石の専門店STクラフト謹製

石の専門店STクラフト謹製 天然木の御朱印帳

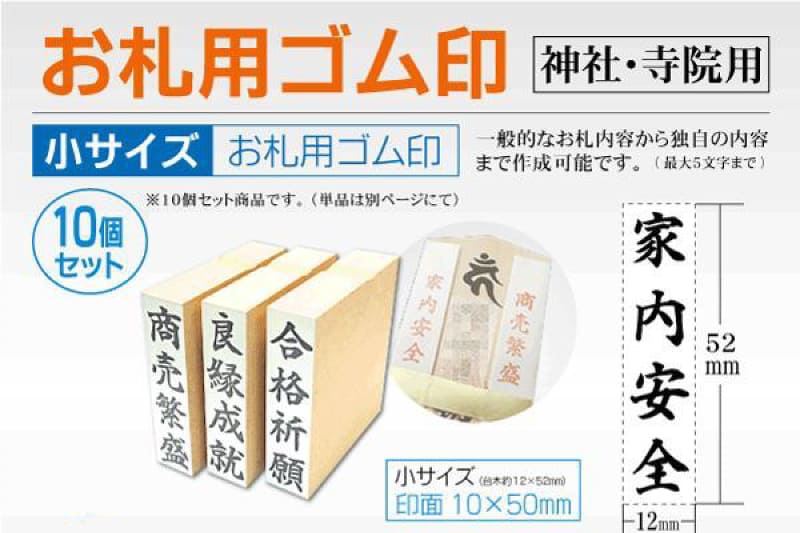

天然木の御朱印帳 御朱印・寺社寺院向け印章

御朱印・寺社寺院向け印章 玉初堂御寺院用線香

玉初堂御寺院用線香 筆ぺん・墨汁など

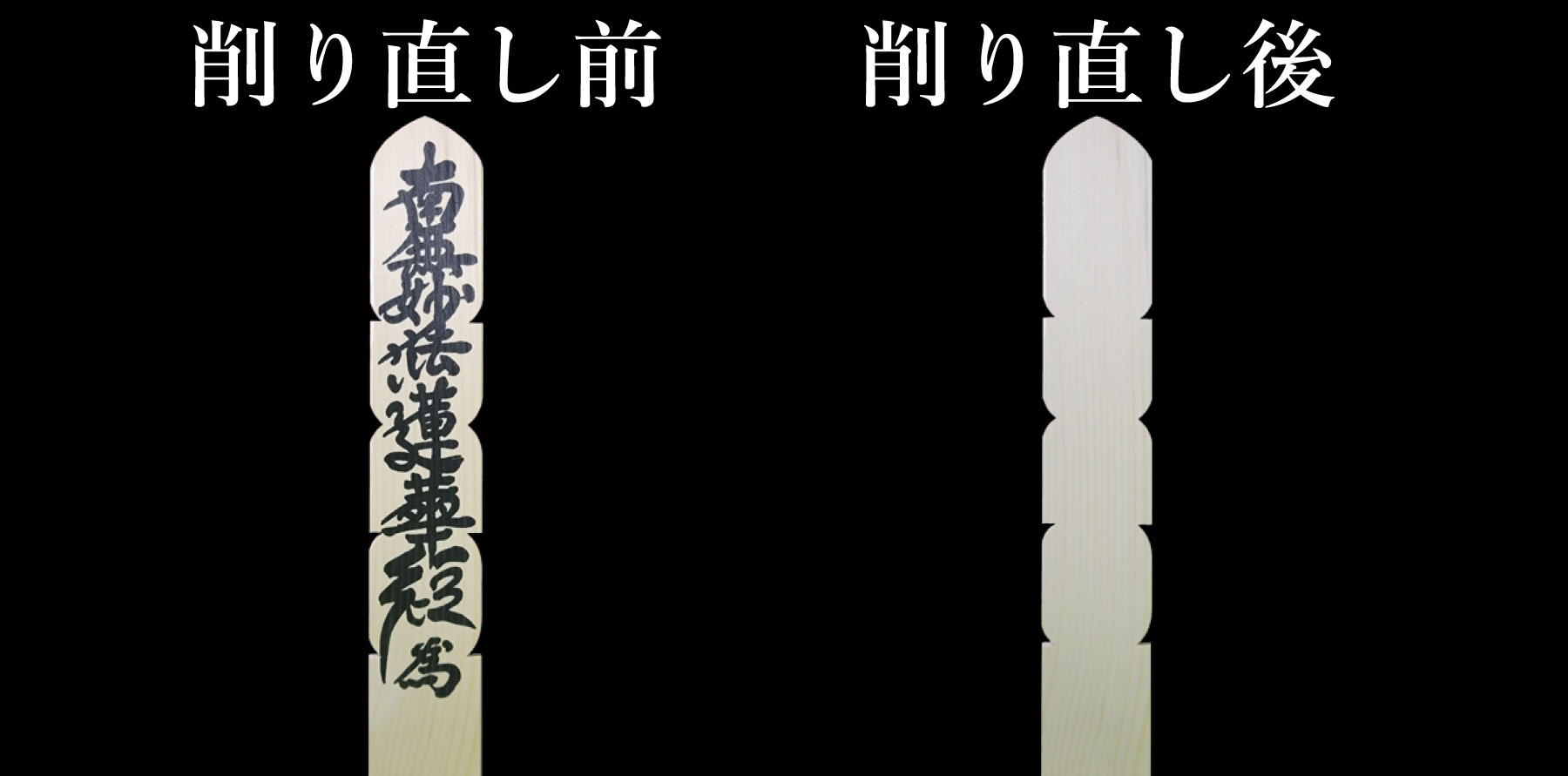

筆ぺん・墨汁など 印刷・毛筆筆耕・削直し

印刷・毛筆筆耕・削直し 定期便

定期便