ありがとうございます。それでは、住職・一般市民・学生・行政関係者向けに、寺社仏閣の文化財保全について歴史的意義と未来への展望を総合的に扱った記事を作成するためのリサーチを始めます。

保全技術、法制度、地域連携、教育・啓発活動を含め、実例や図表も活用しながらわかりやすく構成します。調査が完了次第、記事としてご提供いたします。

寺社仏閣の文化財保全:歴史遺産を未来へ伝えるために

日本各地にある寺院や神社(寺社仏閣)は、長い歴史と深い信仰に支えられてきた貴重な文化遺産です。その建築や仏像、美術工芸品、祭礼などは地域の歴史と伝統を伝える宝庫であり、私たちの日常に身近でありながら見方を変えれば非常に興味深い存在です。しかし、これらの文化財を後世に確実に継承していくためには、適切な保全と活用が欠かせません。本記事では、寺社仏閣の文化財保全について、歴史的背景や制度、技術的課題から地域や教育の取り組み、先進事例まで幅広く取り上げます。住職や地域住民、学生、行政担当者など、さまざまな立場の方にとって分かりやすい内容を心掛けました。

清水寺の三重塔(京都市)のライトアップ。紅葉に彩られた寺社建築は、日本の歴史と美意識を象徴する文化財であり、多くの参拝者や観光客を魅了する。

1. 歴史的・宗教的背景と文化財としての意義

寺社仏閣は宗教施設であると同時に、長い年月を通じて地域の歴史と伝統を担ってきました。例えば奈良の法隆寺は7世紀創建の世界最古級の木造建築であり、その建築様式から当時の技術水準や仏教文化の受容が読み取れます。また、寺院の本堂や三重塔、神社の拝殿や鳥居といった建築物には、それぞれ仏教や神道の教えや美意識が反映されており、歴史上の様式美を今に伝えるものです。仏像や仏具、絵画といった美術工芸品も、信仰の対象であると同時に高度な芸術作品であり、制作当時の職人技や信仰心を示す文化財です。例えば奈良・興福寺の阿修羅像や京都・東寺の立体曼荼羅は信仰と美術が融合した国宝として知られています。さらに、寺社に伝わる神楽や獅子舞などの伝統芸能や祭礼も重要な文化財であり、地域の人々によって受け継がれ地域社会の核となっています。このように寺社仏閣は建築・美術・芸能の各分野で高い価値を持ち、日本文化の多面的な魅力を体現する存在と言えるでしょう。

2. 現在の文化財保全制度

(1) 法制度の成立と文化財の種類:

日本における文化財保護制度は、第二次大戦後の復興期に整備されました。特に有名なのは、1949年に奈良・法隆寺金堂の壁画が火災で焼損した事件で、社会に大きな衝撃を与えました。この反省から文化財保護の機運が高まり、翌1950年に文化財保護法が成立・施行されました。同法では、文化財を「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物(史跡・名勝・天然記念物)」「文化的景観」「伝統的建造物群」の6種類に定義し、その中で重要なものを国が指定・選定または登録して重点的に保護する仕組みを定めています。国が指定等した文化財には現状変更(修理や改築など)に一定の制限が課される一方、保存修理に対する国庫補助や税制優遇措置など各種支援策が講じられます。一方、文化財保護法に基づき都道府県や市町村も文化財保護条例を制定し、地域の文化財を独自に指定・登録して保護する制度を整備しています 。地方公共団体は指定文化財の所有者に修理・公開の指示や助言を行ったり、補助金を交付したりするなど、国と連携して文化財保護行政を担っています。

(2) 指定文化財と登録文化財:

文化財保護法には、文化財を厳格に守る「指定制度」と、より幅広い対象をゆるやかに保護する「登録制度」があります。指定文化財とは、国や自治体が歴史的・芸術的価値の極めて高いものを「重要文化財」「史跡」「重要無形民俗文化財」などに指定する制度です。指定文化財は原則として現状を変更せず保存することが求められ、例えば建造物の場合、大規模な改修や改造を行うには事前に許可が必要です。その代わり、所有者には国や自治体から修理費用の補助が受けられるなど手厚い支援があります。これに対し、登録文化財は1996年の法改正で創設された制度で、比較的新しい建物や工作物なども含めて幅広く文化財をリストに登録しようというものです。登録文化財は指定ほど価値が突出していなくても保存・活用が必要なものを対象としており、現状変更の規制も緩やかで、所有者は外観を大きく変えない範囲で内部の改修や用途変更を行うことが許されています。現状を変更した場合も事前許可ではなく事後の届け出で足り、万一改変で価値が失われた場合は登録を抹消される仕組みです。また登録文化財には修理費用の直接的な公的補助は基本的になく、所有者の自主的な保存活用が尊重されています。

このように、「指定」は狭く深く守り、「登録」は広くゆるやかに守る制度と言われます。近年では、登録有形文化財に指定された歴史的建物をカフェやレストランとして活用し、その建物が歴史的建造物であること自体を売り物にするようなケースも増えています。これは登録制度がもつ有効活用促進のメリットを生かした例と言えるでしょう。一方で、指定文化財については厳格な保護によりその価値を次世代まで維持することが期待されています。このように二本立ての制度により、国の文化財保全制度は貴重な遺産を漏れなく保護すると同時に、時代の変化に対応した柔軟な保存活用も図っています。

3. 保全技術と直面する課題

(1) 伝統工法と職人の継承:

寺社建築の保存修理には、伝統的な建築技術を用いることが重視されます。社寺の木造建築では宮大工と呼ばれる専門の大工職人が、木組みや社寺独特の意匠を再現しながら修復を行います。しかし、現代では日本人の生活様式の変化や建築の近代化により、伝統技術の仕事の場が減少し、そうした技を生業として成り立たせることが困難になってきました。その結果、宮大工をはじめとする技能者の高齢化・後継者不足が深刻化し、使用する道具や材料(漆や茅など)の生産者の減少も課題となっています。例えば檜皮葺(ひわだぶき)屋根に使う檜の樹皮を加工する職人や、日本壁を塗る左官職人など、特殊な技術ほど人材の減少が顕著です。この問題に対応するため、文化庁では選定保存技術制度を設け、特に保存すべき伝統技術を選定し、その保持団体に支援を行っています。具体的には、社寺建造物木工、檜皮葺・杮葺(こけらぶき)、屋根瓦葺、日本壁の左官、建具製作、畳製作など多岐にわたる技術分野で後継者の養成支援が行われています。優れた指導者の下で若手職人を育成する研修や、道具の確保、原材料の供給支援など、伝統工法を未来につなぐ取り組みが進められているのです。

(2) 自然災害・気候変動への対応:

日本は地震や台風など自然災害の多い国であり、寺社仏閣もたびたび被害を受けてきました。近年は地震活動の活発化に加え、地球温暖化に伴う豪雨・台風被害の頻発もあり、文化財を災害から守る防災対策の重要性が一層高まっています。2011年の東日本大震災では東北地方の社寺建造物や仏像が破損・流失し、2016年の熊本地震では阿蘇神社の楼門が倒壊するなど、多くの文化財建造物が被害を受けました 。こうした災害に備えるため、文化財建造物には耐震補強や防火対策が施されています。例えば木造寺社でも、見えない部分で筋交い(ブレース)を入れたり金具で構造を補強したり、柱脚を基盤に固定するなどの措置で耐震性を高めることができます。瓦屋根も一枚一枚をしっかり固定し、棟瓦に補強金具をつけることで強風時に飛散しにくくする工夫が実施されています。また、寺社敷地内の排水設備を整えて豪雨時の浸水を防ぐ、防火設備(消火器やスプリンクラー・防火扉)の設置、定期的な防災訓練(毎年1月26日は文化財防火デー)など、多面的な対策が取られています。近年では、気候変動に伴うリスクに備え、先人の知恵(高床式による洪水対策や柔構造による耐震性など)に現代の科学技術を組み合わせて、より強靱で持続可能な寺社を目指す動きも見られます。例えば社殿の床を高くして浸水を防いだり、境内の老木を剪定して倒木リスクを減らすなど、伝統的な知恵と現代の防災知識を融合させることで、文化財のレジリエンス(災害対応力)を高めているのです。

(3) デジタル技術の活用:

近年、ICTを活用した文化財保全も注目されています。デジタルアーカイブとは、建築物や美術品などの文化財をデータ化して保存することを指し、博物館や自治体で盛んに取り組まれている技術です。例えば高精度3Dスキャナーや写真測量技術で寺社建築や彫刻を立体的に記録し、データをクラウド上に保存しておけば、将来損傷した際の復元や研究に役立てることができます。また、デジタル化した文化財情報はインターネットを通じて気軽に検索・閲覧できるため、遠方にいても貴重な文化財の細部を鑑賞・学習することが可能です。実際に、国宝建築を丸ごと3次元計測して構造部材の寸法や配置を記録したり、仏像をCTスキャンして内部構造まで調査したりといったプロジェクトが進められています。さらにVR(仮想現実)やAR(拡張現実)によって、過去の姿をバーチャルに再現したり、現地でスマホ越しに解説を表示したりと、新しい鑑賞・学習体験を提供する試みも行われています。デジタル技術は直接的に文化財を修復するわけではありませんが、記録保存と普及啓発の両面で強力なツールとなっており、従来の職人技術と補い合う形で文化財保全に貢献しています。

4. 地域コミュニティとの連携

(1) 地域住民・NPOの役割:

文化財の保存と活用は、所有者や行政だけでなく、地域住民や市民団体(NPO等)が協働して取り組むことが重要だとされています。実際、日本各地では地元の有志や愛好者が集まり、寺社の清掃・維持管理を行ったり、地域の文化財を守るための募金活動をしたりする事例が数多く見られます。たとえば、歴史的建造物の保存に取り組むNPO法人が地元住民と協力して町並み保存運動を展開し、美観地区として観光資源化しているケースがあります。また、神社の氏子や寺院の檀家といった伝統的な地域コミュニティも、祭礼の運営や建物の修理費用の負担などを通じて文化財保護に寄与してきました。行政側も近年はこうした市民の活動を支援する動きを強めており、文化庁は全国の文化財を支える市民団体の活動事例を調査し情報提供するなど、社会全体で文化財を継承する方策を模索しています。

(2) 観光・まちづくりとの連携:

文化財保全は地域振興とも結びつきます。歴史的建造物や伝統行事を生かした観光は、地域経済を活性化させると同時に住民の文化財に対する誇りを高める効果があります。「文化財が生き生きとしてきたら町も生き生きとしてきた」という声が聞かれるように、文化遺産と地域の元気は表裏一体です。例えば長崎市では、ある博覧会のボランティア市民が中心となってまち歩き観光のNPOを設立し、地元の教会群などの歴史資産を巡るガイドツアーを定着させました。この取り組みによって地域の文化財への注目が高まり、観光客増加と収益の一部を文化財保護に充当する好循環が生まれています。また、各地で歴史まちづくりと呼ばれる都市計画が進められており、文化財担当部局とまちづくり担当部局、さらに地域住民や企業・大学などが連携して歴史的環境の保全と活用に努める例も増えています。自治体によっては、市民参加型のワークショップで地域の宝である寺社や町並みの将来像を話し合い、基本計画に反映する取り組みも行われています。このように、文化財を核とした地域コミュニティの連携は、単に遺産を守るだけでなく、地域のアイデンティティ醸成や魅力あるまちづくりにも大きく貢献しているのです。

5. 教育・啓発活動と次世代への継承

(1) 学校教育での取り組み:

未来の文化財を守り伝えていく担い手は、現在の子供たちや若者たちです。そのため、文化を大切にする心や豊かな感性を育む教育の役割が極めて重要だと指摘されています。学校教育においては、社会科や郷土学習の中で地元の歴史や文化財について学ぶ機会を設けたり、修学旅行や校外学習で神社仏閣を訪問したりすることが行われています。例えばある自治体では、学校の要請に応じて博物館の学芸員が講師となり、発掘された土器や石器など本物の資料を用いて地域の歴史や身近な文化財を教える出前授業を実施しています。こうした体験学習により、児童生徒は自分たちの住む地域への理解と愛着を深め、文化財を大切にしようという意識が芽生えます。また、高校や大学ではボランティアで文化財調査に参加したり、地域の祭りに協力したりするプログラムもあります。文化財保護に関する専門教育も充実しつつあり、文化財修復を学ぶ大学講座や、伝統工芸の職業訓練校などが次世代の専門家育成に貢献しています。

(2) 市民への普及啓発:

学校だけでなく、生涯学習の場で文化財への理解を深める取り組みも各地で行われています。市町村の文化財担当部署や郷土資料館・歴史博物館などは、郷土の文化財に親しむ講演会や展示会、現地見学会を企画しています 。例えば「文化財週間」や地域の歴史イベントとして、普段非公開の寺宝や文化財建造物の特別公開を行い、多くの市民が見学できるようにする試みもあります。また、各文化財のそばに説明板を設置したり、パンフレットやガイドブックを刊行して、その価値や見どころをわかりやすく伝える努力も続けられています。最近ではSNSや動画サイトを通じて寺社の魅力を発信したり、バーチャルツアーで海外にも情報発信するなど、新しいメディアも活用されています。さらに、市民参加型の取り組みとして文化財ボランティアの育成も盛んです。各地の博物館では文化財解説ボランティアを養成し、展示案内や現地ガイドとして活躍してもらっています。地元の高校生や大学生がガイド役となって地域の史跡を案内するプロジェクトもあり、若い世代と地域社会をつなぐ良い機会となっています。こうした啓発活動を通じて、「文化財を守ることは自分たちの誇りを守ること」という意識が少しずつ広がりつつあります。

(3) 海外との文化交流:

文化財保全は一国だけで完結するものではなく、世界各国との協力や交流も重要です。日本はユネスコを通じた国際協力にも積極的で、カンボジアのアンコール遺跡群やアフガニスタンのバーミヤン遺跡の保存修復事業に長年携わってきました。これは、戦争や内戦で傷ついた文化遺産を日本の専門家チームが現地と協力して復旧する取り組みであり、文化面での国際貢献の代表例となっています。アンコール・ワットの修復では、日本の援助により遺跡が蘇り観光客が増加するとともに、カンボジア人が自ら修復・研究を続けられるよう人材育成が図られ、「民族の誇り」を取り戻す助けになったと報告されています。また海外との文化交流としては、日本の国宝や重要文化財を海外の美術館に貸し出して特別展を開催することも行われています。ロンドンやパリ、ニューヨークなどで日本美術展が開かれ、多くの海外の人々が日本の寺社に伝わる仏像絵画や工芸品に接し、その価値を共有しています。さらに、職人や研究者の国際交流も進んでおり、日本の宮大工が海外の寺院修復に技術協力したり、逆に海外の専門家を日本に招いて防災対策の知見を学ぶ研修なども行われています。こうした交流を通じて、文化財保護に関する知識や技術が世界規模で共有され、お互いの文化への理解と尊重が深まっています。

6. 国内外の先進事例・成功モデルに学ぶ

(1) 継続的な修復と技術継承のモデル:伊勢神宮式年遷宮

日本国内で特に有名な持続的保全の事例が、伊勢神宮の**式年遷宮(しきねんせんぐう)**です。伊勢神宮では約20年に一度、正殿など主要な社殿を新たに造り替えて御神体を移すという大規模な祭事が行われます。この慣習は飛鳥時代の天武天皇の時代(690年)に第1回が行われて以来、戦国時代の中断や一時的な延期を挟みつつも約1300年にわたり続けられており、直近では2013年に第62回が斎行されています 。式年遷宮では古い社殿と全く同じ寸法・様式で新しい社殿を建て替えるため、代々の宮大工たちにとって最高の技術伝承の場となってきました。檜材の確保から伝統工法による建築、茅葺屋根の葺き替え、御装束神宝の新調に至るまで、総合的な文化財復興プロジェクトとも言えるものです。遷宮に備えて檜の植林・管理を長期的に行い、技術者を育成し、全国からの奉納や寄付で莫大な費用を賄う仕組みは、文化財保全と信仰・コミュニティを見事に両立させたモデルケースです。「常若(とこわか)の思想」と称されるこの仕組みにより、伊勢神宮は常に創建当初の姿を保ちながら未来へと受け継がれていきます。

伊勢神宮・多賀宮の新旧社殿(2013年)。左奥に見える苔むした茅葺屋根が旧社殿、右手前の明るい木材の社殿が第62回式年遷宮で造営された新社殿。定期的な建て替えにより社殿の傷みをリセットし、伝統技術を途絶えさせない仕組みとなっている。

(2) 大規模修理事業の成功例:姫路城「平成の大修理」

世界文化遺産・国宝である姫路城では、2009年から2015年にかけて天守閣の保存修理(いわゆる「平成の大修理」)が行われました。延べ数年にわたるこの事業では、老朽化した屋根瓦や壁の漆喰を全面的に取り替え、構造の補強も実施されました。修理期間中、姫路城は天守閣に素屋根と足場を架けて覆われましたが、工事の様子を見学できるよう**見学施設(天空の白鷺)**が設置され、来場者は高さ数十メートルの足場の上から普段見られない至近距離で天守の細部を見ることができました。これにより、工事中でも観光客の関心を引き続き惹きつけ、修理の必要性や伝統工法について理解を深めてもらうことに成功しました。平成の大修理完了後、真っ白な漆喰壁と美しく葺き直された瓦を持つ姫路城は「白鷺城」の異名にふさわしい姿を取り戻し、その後も安定した保存状態が維持されています。このプロジェクトは、最新の工法と公開型のプロモーションを組み合わせた先進的な例として評価され、他の文化財建造物の修理計画にも影響を与えています。

(3) 文化財の利活用モデル:歴史的建物の再生利用

文化財を長期的に保存するには、単に保護するだけでなく活用していくことも重要です。特に地域に点在する登録文化財や未指定の歴史的建物については、保存と活用を両立させる取り組みが各地で見られます。例えば、明治・大正期に建てられた古い商家や洋館を改装してカフェや資料館として公開し、収益を維持管理費に充てているケースがあります。前述のように登録有形文化財制度の緩やかな規制を活かして、建物の外観はそのままに内部を店舗やギャラリーに改装するプロジェクトが増えており、「歴史的な建物でくつろぐ」という体験自体が集客の目玉となっています。例えば京都の町家を再生した飲食店や、古い銀行建築を転用した美術館などは、その建物自体が地域のランドマークとなり観光資源にもなっています。このような利活用モデルは、行政の補助に頼らず市場原理で文化財を保存する一つの成功モデルと言えるでしょう。ただし、営利利用にあたっては文化財としての価値を損なわない範囲で行うことが大前提であり、専門家の助言の下で計画を立てることが望まれます。

(4) 海外の成功事例と国際連携:

世界に目を向けると、各国で工夫を凝らした文化財保全のモデルが存在します。たとえばイギリスではナショナル・トラストが国民からの寄付や会員費を募って歴史的建造物や庭園を保全し、一般公開する仕組みを確立しています。フランスでは国が文化遺産宝くじを創設し、宝くじの収益を歴史建造物の修復費用に充てる試みが進んでいます。カンボジアのアンコール遺跡では、国際的な支援の下で保存が進められると同時に、遺跡への入場料収入を地元の教育や医療にも役立て、地域社会に還元するモデルが取られています。こうした事例は、文化財を守ることが地域や社会全体の持続可能な発展(SDGs)の一環にもなることを示しています。日本もこれら海外の知見から学びつつ、自国の文化財行政に取り入れようとしています。文化庁は「文化財を社会資源として活用し、観光振興や地域活性化につなげる」方針を掲げ、文化財と他分野(教育・観光・福祉等)との連携を推進しています。また、国際協力を通じて得られたノウハウ(たとえばアンコール遺跡での石造建築の補強技術など)は国内の遺跡保存にも応用されています。グローバルな成功モデルを参考にしながら、日本の寺社仏閣の保全もより創造的かつ持続的なものへと発展していくことでしょう。

結論:文化財保全の未来に向けて

寺社仏閣の文化財保全は、日本の歴史と心を未来につなぐ尊い営みです。そのためには、過去から受け継いだ伝統技術を守り育てること、現代の科学や制度を賢く取り入れること、そして何より文化財の価値を多くの人々と共有し支えることが欠かせません。幸い、日本には法制度の枠組みと熱意ある専門家・職人たち、地域に根差した信仰心や郷土愛が揃っています。 (社会全体で文化財を継承していくための方策 | 文化庁)で述べられているように、文化財の保存活用は所有者や行政だけでなく社会全体で協力して取り組む時代です。私たち一人ひとりが寺社仏閣の歴史的・芸術的意義に理解を深め、その保全活動に関心を寄せることで、きっと次世代への架け橋となることでしょう。千年以上前の建立当時から姿をとどめる木造建築や、先人が心血を注いで作り上げた仏像や祭礼が、これからも変わらず大切に守られ、未来の人々の心を打つ――そんな持続可能な文化財保全の未来を築くために、私たちにできることを考え実践していきたいものです。

参考資料: (ぐんまの寺社魅力発掘・発信事業について – 群馬県ホームページ(文化財保護課)) (重要文化財の木造建築、大敵の災害ーー現存する建物の貴重さをあらためて考える|Real Sound|リアルサウンド ブック) (文化財保護法はどうしてできたのか? | 火災から文化財を守るために | 文化財防災システム | 施設別防災システムのご案内 | 製品・サービス | 能美防災株式会社) (国,地方公共団体,所有者,国民の主な役割 | 文化庁) (国,地方公共団体,所有者,国民の主な役割 | 文化庁) (国立市の文化財保護の考え方としくみ/国立市ホームページ) (国立市の文化財保護の考え方としくみ/国立市ホームページ) (指定文化財と登録文化財の違い ― 日本を代表するメディアですら、きちんと理解していない | 名宝を訪ねる ~日本の宝 『文化財』~) (保存修理を支える伝統技術| 保存修理|公益財団法人文化財建造物保存技術協会) (地震や豪雨で文化財が失われる!?~文化財保護でも重視される防災の視点~|コラム|目からウロコな防災メディア「防災・減災のススメ」) (地震や豪雨で文化財が失われる!?~文化財保護でも重視される防災の視点~|コラム|目からウロコな防災メディア「防災・減災のススメ」) (気候変動と寺社仏閣:守るべき伝統建築の未来 – 「卒塔婆屋さん」のよみもの) (気候変動と寺社仏閣:守るべき伝統建築の未来 – 「卒塔婆屋さん」のよみもの) (文化財のデジタルアーカイブとは?活用事例もご紹介! | SCANTECH) (社会全体で文化財を継承していくための方策 | 文化庁) ([PDF] 文化財の保存・活用に取り組む 民間の団体の事例) ([PDF] 民俗文化財の保存と活用 – 文部科学省) (文化を大切にする社会の構築について ~一人一人が心豊かに生きる …) ([PDF] 次世代への文化の継承、担い手の育成について – 指定都市市長会) ([PDF] 第 5 章 文化の継承と未来を築く人づくり(教育・文化) – 坂東市) (有形文化遺産の保存・修復 – Ministry of Foreign Affairs of Japan) (アンコール・ワット保存修復で「民族の誇り」を取り戻した) (神宮式年遷宮 – Wikipedia)。

この記事を書いた人

DAISUKE YAJI

プロフィール

1999年3月 筑波大学第一学群自然学類数学科卒業

1999年4月 株式会社セブン&アイHD入社

2011年10月 株式会社セブン&アイHD退社

2011年11月 有限会社谷治新太郎商店入社

2012年12月 有限会社谷治新太郎商店代表取締役就任

2019年 カラーミーショップ大賞2019にて地域賞(東京都)

2020年 カラーミーショップ大賞2020にて優秀賞

2023年 ネットショップグランプリにて特別賞授賞

2024年 次世代コマース大賞にて大賞授賞

義父・義母・妻・長男・長女・次女・猫3匹の大所帯

趣味はゴルフ、月1回はラウンドしています。

卒塔婆(50本入)

卒塔婆(50本入) 卒塔婆(1本入)

卒塔婆(1本入) 多摩産杉塔婆

多摩産杉塔婆 ECO卒塔婆

ECO卒塔婆 神式塔婆・祭標(50本入)

神式塔婆・祭標(50本入) 神式塔婆・祭標(1本入)

神式塔婆・祭標(1本入) 角塔婆(1本)

角塔婆(1本) 墓標(1本)

墓標(1本) 経木塔婆・水塔婆(200枚入)

経木塔婆・水塔婆(200枚入) 護摩木

護摩木 護摩木一座分セット

護摩木一座分セット 護摩札・木札

護摩札・木札 絵馬

絵馬 日めくりカレンダー台座

日めくりカレンダー台座 端材

端材 石の専門店STクラフト謹製

石の専門店STクラフト謹製 天然木の御朱印帳

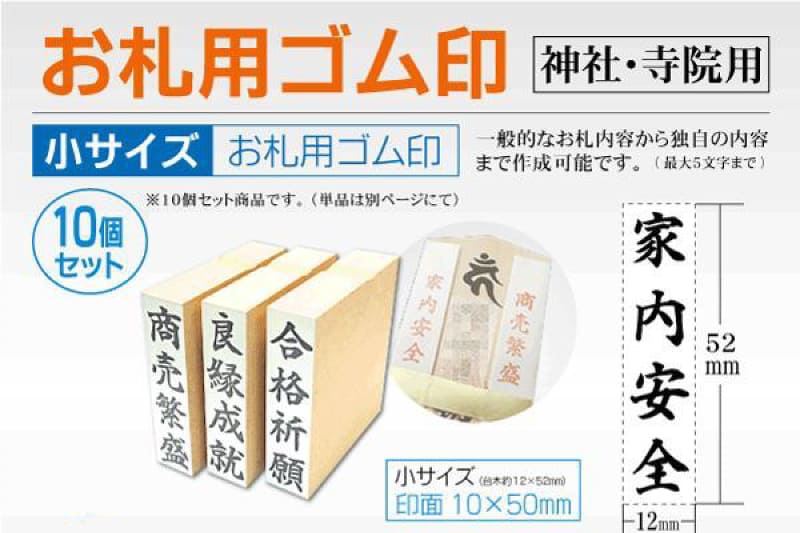

天然木の御朱印帳 御朱印・寺社寺院向け印章

御朱印・寺社寺院向け印章 玉初堂御寺院用線香

玉初堂御寺院用線香 筆ぺん・墨汁など

筆ぺん・墨汁など 印刷・毛筆筆耕・削直し

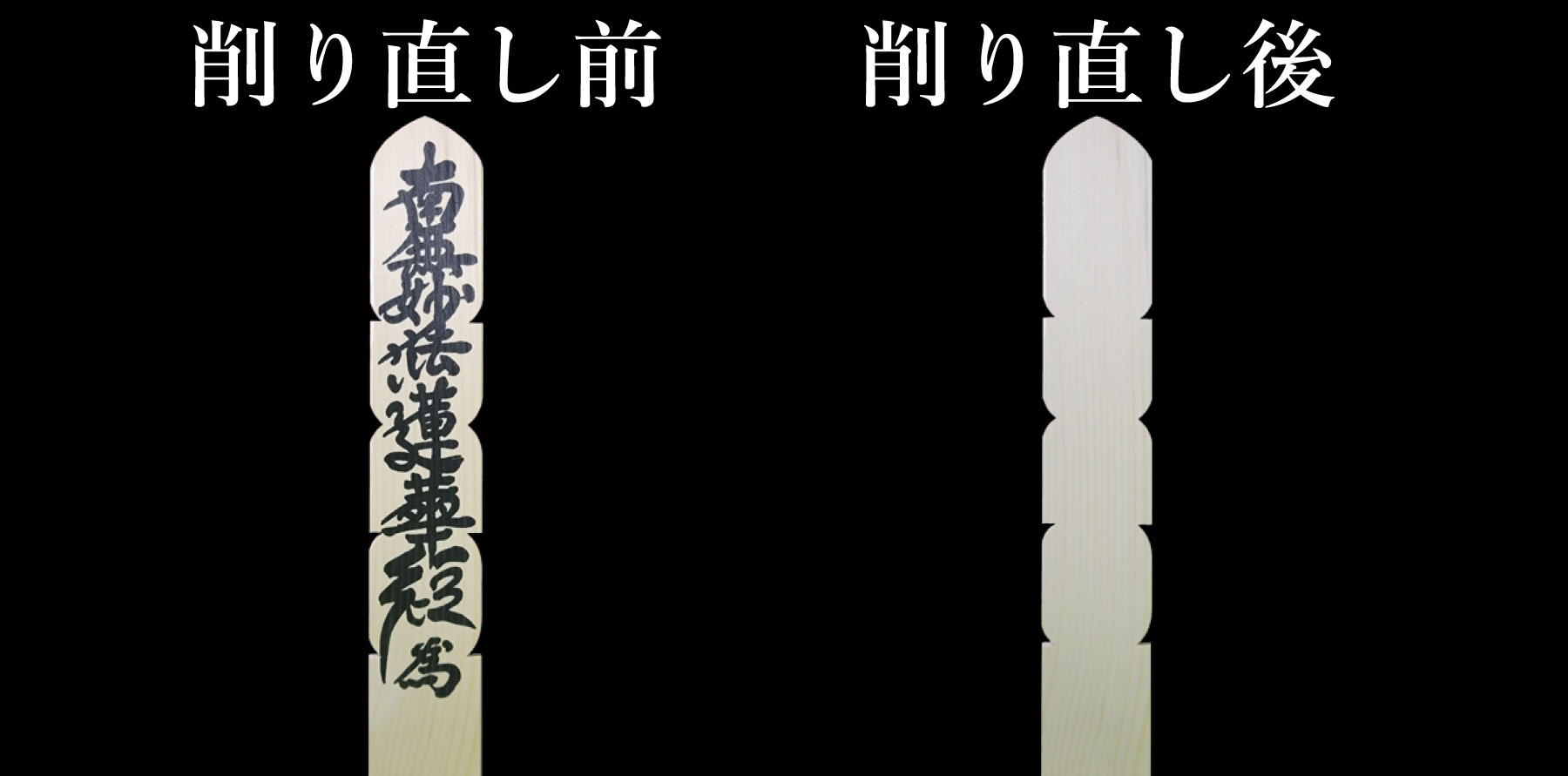

印刷・毛筆筆耕・削直し 定期便

定期便