【2022年最新版】木材の製材方法による違いや、卒塔婆に使用される木材の種類について

卒塔婆を日頃からお使いいただいている、寺院様でも、卒塔婆の材質、ましてや木材の構造まで気にかけているところは少ないと思います。卒塔婆を製造している業者でも自社で扱っている木材について詳細に説明しているところは少ないです。

この記事では木材の成長から、実際に板材や角材に製材されるところまでを解説したいと思います。

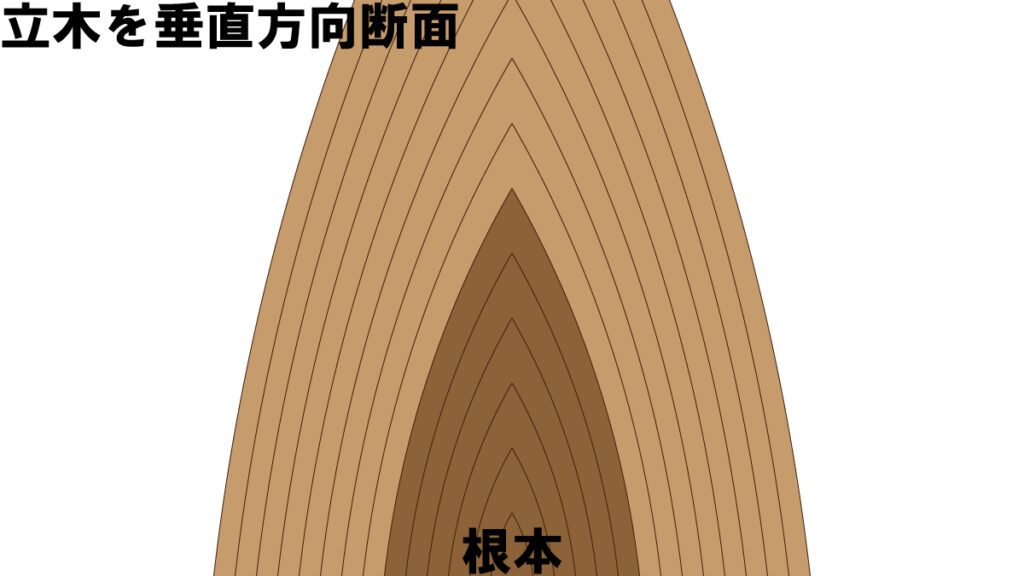

木の成長の仕方

木は根本から養分を吸い上げながら、垂直方向に円錐状で高く成長し、水平方向に同心円状で太く成長します。竹の子を見ると円錐形状に成長するのが分かりやすですね。図は分かりやすいようにしっかりとした円錐状ですが、実際はほとんど筒状となります。

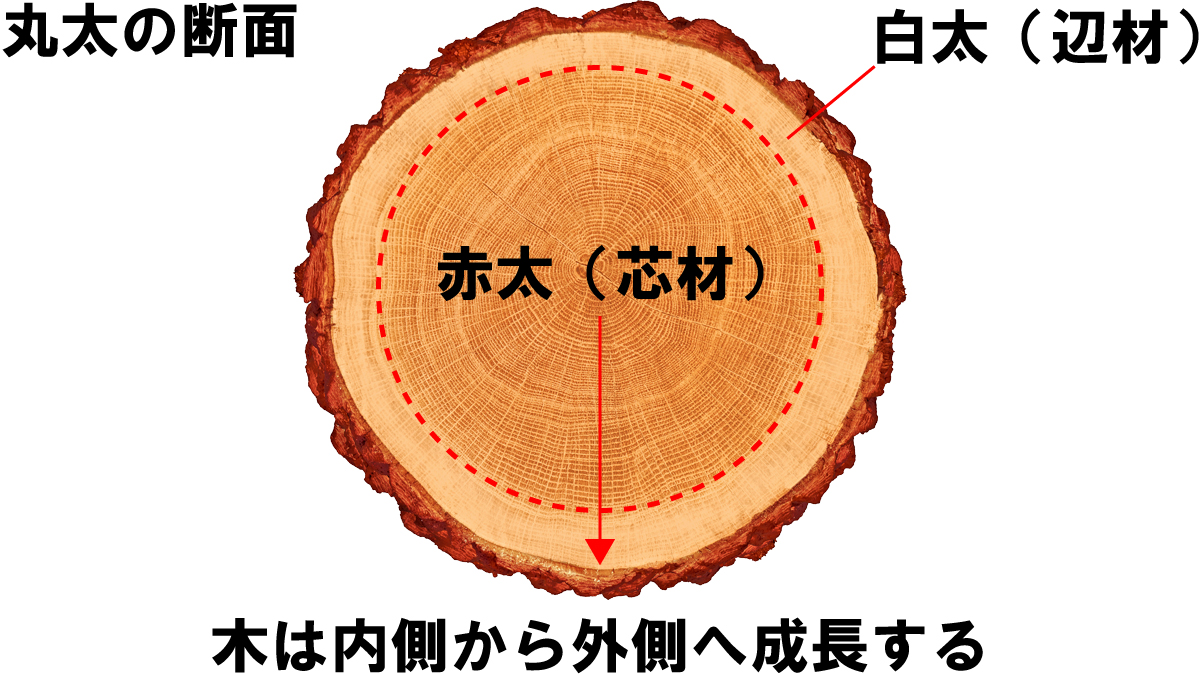

赤太と白太

丸太や切り株を見ると、中心部が赤みを帯びていて、樹皮に近い部分は白っぽくなっていることを、みたことがある人も多いと思います。

この中心部を赤太(芯材)、樹皮側を白太(辺材)と言います。何故色が違うのか、それぞれの特徴などをこの章では解説します。

何故色が変わるのか

木は中心から外側に向かって成長します。よって、外側に行くに連れ新しく若い細胞となっています。外側の若い細胞は水分や養分を通して柔らかく、芯に近くなるほど水分を通さなくなり、細胞が死んでいる状態で、樹脂成分が固まり固くなり、木を支える骨みたいになります。細胞の状態や成分変化が変色を引き起こします。また、この成分変化により、中心部は虫食いにも強いと言われています。

しかし、すべての樹種で色が分かれるかと言われると、そういうわけでもなく、卒塔婆に使われるモミは均一に近い状態です。杉はこの色がはっきり分かれていて、板材にした時に、紅白になり源平(源平合戦に由来)と呼ばれます。

赤太・白太はそれぞれメリット・デメリットがあります。

赤太について

【特徴】

赤みが強い

固くて重い

腐食や害虫に強い

節が多い

【用途】

住宅の柱など耐久性が必要な箇所に使われます。弊社では大型の角塔婆などに使用します。

白太について

【特徴】

色が白い

柔らかくて軽い

腐食や害虫に弱い

節が少ない

【用途】

卒塔婆・木札・建具など見た目重視で強度はそこまで必要の無いもの

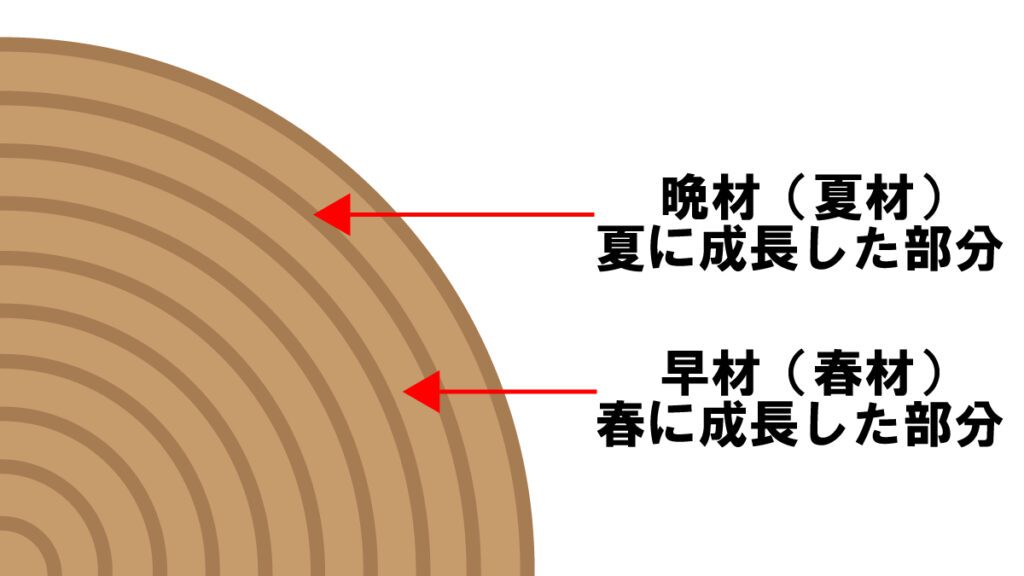

年輪について

年輪は何故現れるのでしょうか、年輪の形成過程や、年輪が変形する原因について、この章では解説します。

早材(春材)と晩材(夏材)

年輪は色が薄い部分と濃い部分が輪となり同心状に広がっています。色が薄い部分は春に成長した部分で、早材(春材)と呼ばれます。春は成長スピードが早く、密度が低く柔らかい状態で太くなるスピードも早くなります。一方、色の濃い部分は晩材(夏材)と呼ばれ、夏の間はゆっくりと時間をかけて成長し、細胞壁を厚くし密度が高く硬く、太くなるスピードも遅くなります。晩材部分が色が濃く細いので、年輪として線が現れます。

時間が経つと、早材部分は水分が抜けるスピードも早いので、晩材部分より先に痩せて行きます。そうなると、表面が凸凹してしまいます。卒塔婆も時間が経つと、表面が凸凹して書き心地が損なわれますので、木材内部の水分量を一定に保つ、出来るだけ早く使い切ることが、書きやすい状態をキープするには大事になります。

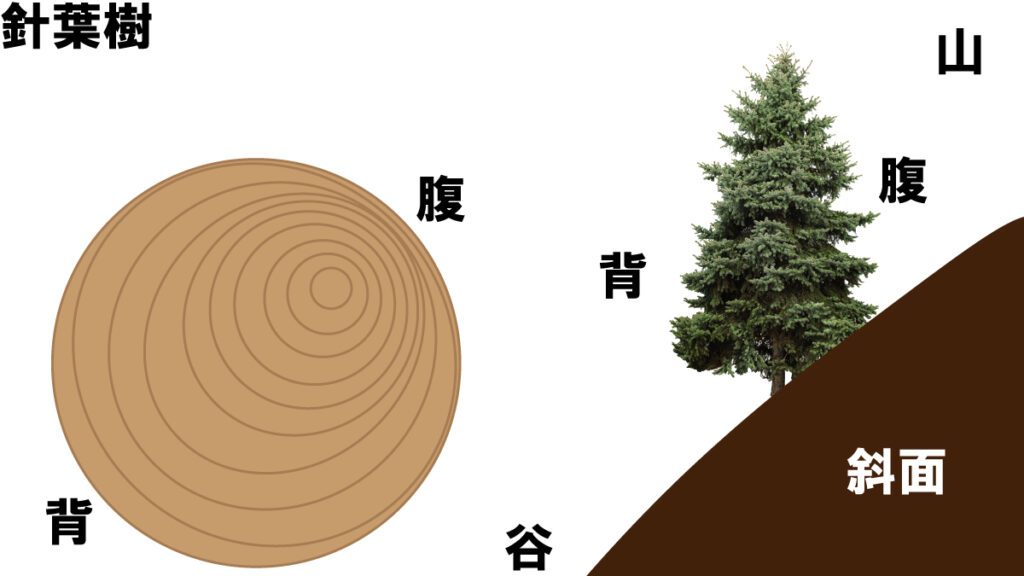

理論上年輪は、バームクーヘンの様に同心円上綺麗になるはずですが、実際は中心がずれていたり、歪な形をしていることが多いです。これは木の生育環境が大きく影響しています。

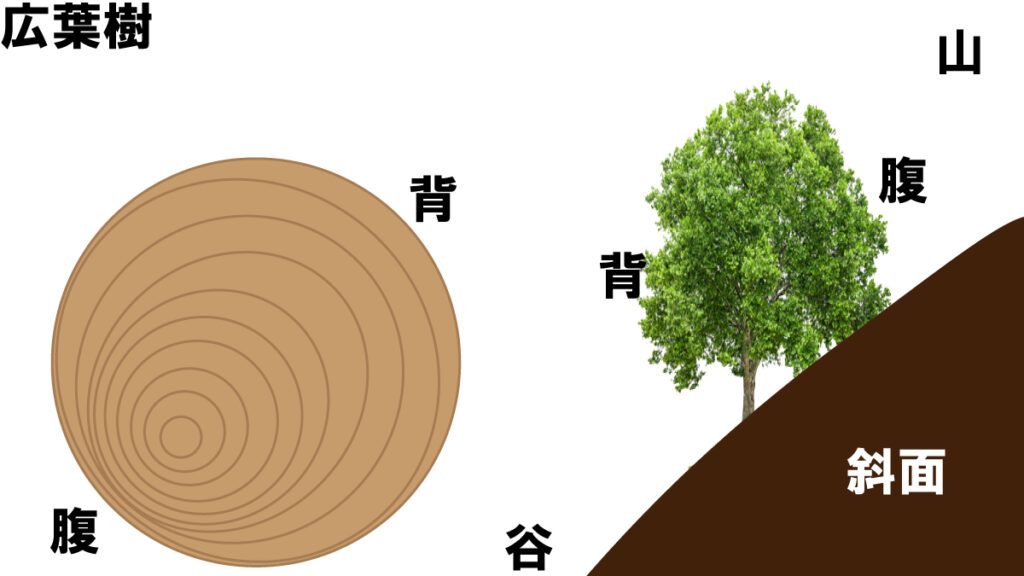

ほとんど場合、木は山の斜面に生えています。立木の山側(斜面側)を腹、反対側を背と呼びます。腹と背の成長スピードを変化させることで斜面でも傾かないで自立できるように踏ん張っているのです。人間も右利きの人は右腕が太くなる様な感じです。ただ、踏ん張り方が針葉樹と広葉樹では違うのも面白いところです。

針葉樹の年輪

針葉樹の場合は、背の方を成長させ斜面に踏ん張るように根を張ります。これに伴い、成長スピードも背の方が早くなるので、年輪の間隔も背の方が広くなります。

広葉樹の年輪

広葉樹の場合は、腹の方を成長させ斜面に引き付けるように根を張ります。これに伴い、成長スピードも腹の方が早くなるので、年輪の間隔も腹の方が広くなります。

丸太の木取り

「卒塔婆屋さん」では、板状にまで製材したものを、製材業者から仕入れています。

製材業者は丸太を市場より購入し、用途や顧客に合わせて、製材をしています。1本の丸太から角材や板材など様々な大きさに切っていきます。このことを木取りといい、無駄なく丸太の隅々まで使い消えるように、最近では予めコンピューターにデータを入力して切り分けています。

切り方にはいくつか種類があり、切り方によって、木材表面の模様や用途が変わってきます。切り方で代表的なものを解説します。

板材の木取り

板材も木取りによって見た目や、用途は変わってきます。木取りの仕方や名称、特徴、用途についてこの章では解説します。

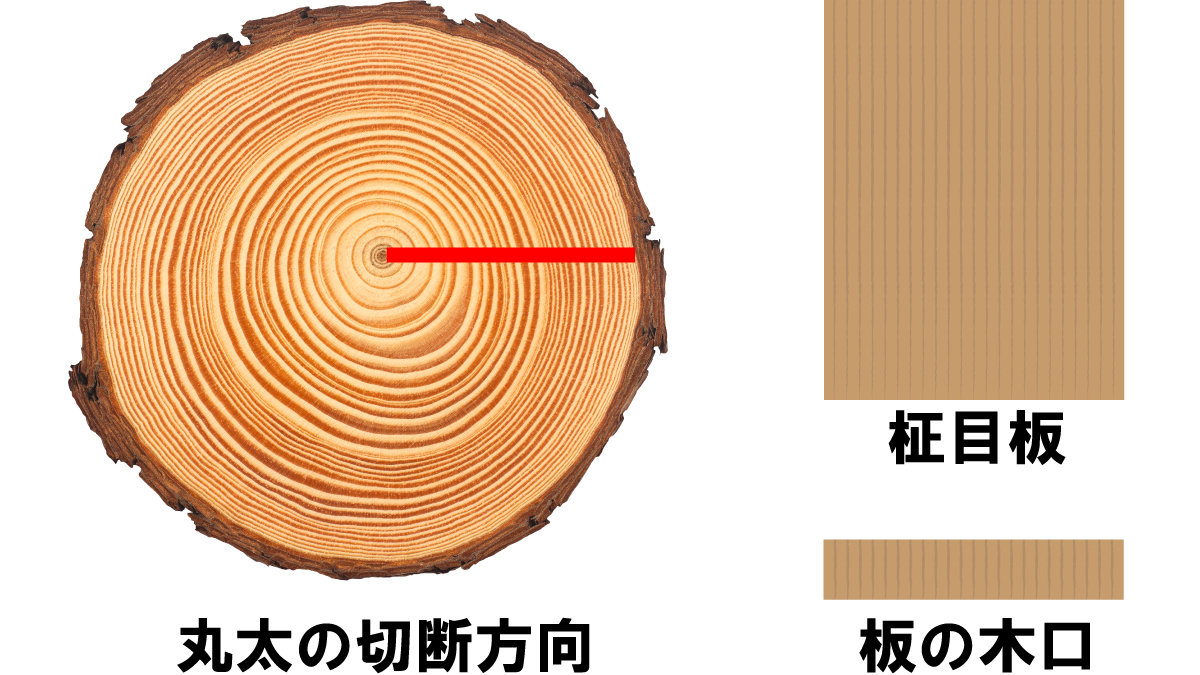

柾目

【特徴】

丸太の芯の部分から端にかけて縦に切っていきます。板状にした際に、目が縦に入るので、見た目が綺麗です。反面、半端な箇所もあり歩留まりが悪く、コストは高くなります。板幅も最大で丸太の半径までとなります。木口の目が縦に走っているので、反りにも強いのが特徴です。

【用途】

卒塔婆

木札

蒲鉾の板

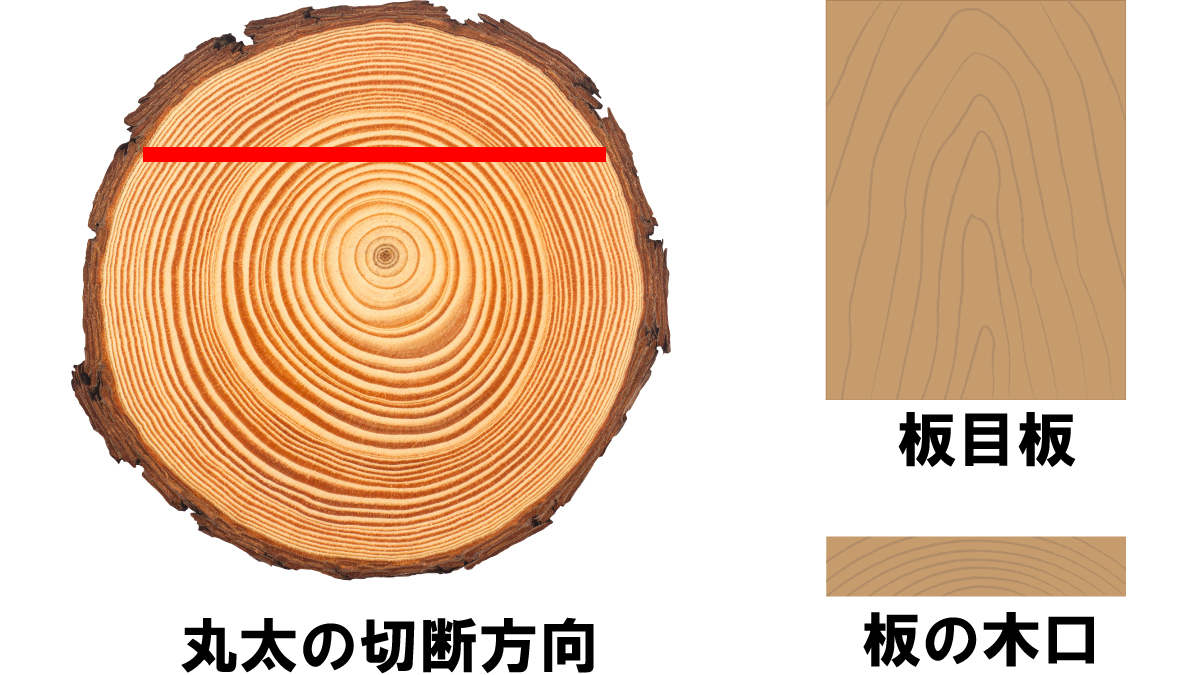

板目

【特徴】

丸太を平行に切っていくため、板の表面には指紋のような目が現れます。均一で綺麗な木目の柾目に比較し、不均一ですが、個性があります。木の端から端まで使えるので、歩留まりが良く、コストは柾目に比べ抑えれれます。板幅も最大で丸太の直径と柾目に比べ、丸太の直径が同じでも2倍の幅が取れます。木口の目はドーム型となるので、反りやすいのが特徴です。

【用途】

テーブル

床材

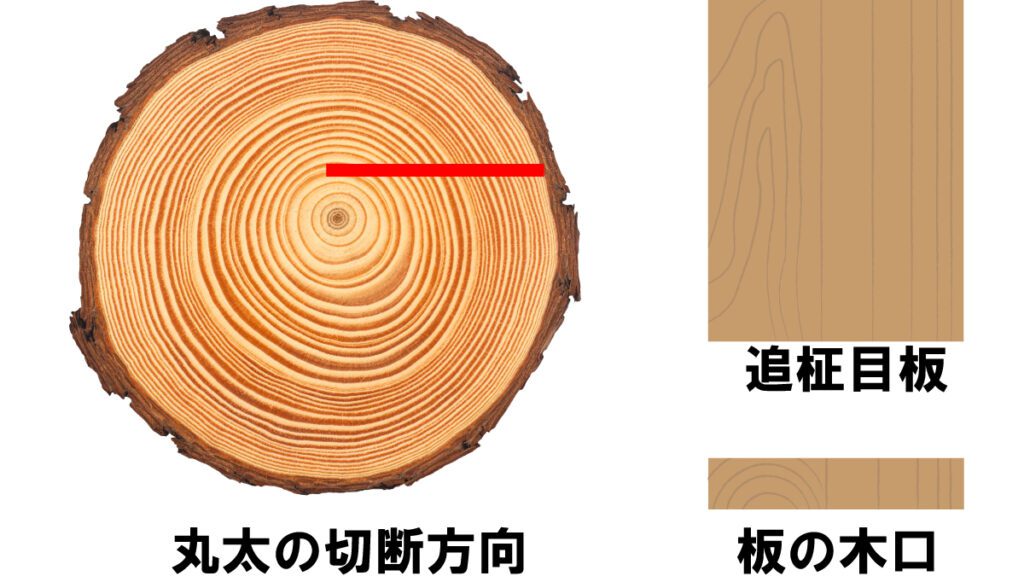

追柾目

【特徴】

柾目と板目の中間的特徴を持ちます。柾目の整然とした雰囲気と板目の柔らかい雰囲気を兼ね備えています。

【用途】

床材

卒塔婆や木札は綺麗な目の方が反りが少なく、書きやすいという理由で、柾目を用いいることが多いです。卒塔婆は幅も一部を除けば、9cm以内に収まるため床材などに比べると柾目でも取りやすいこともあります。

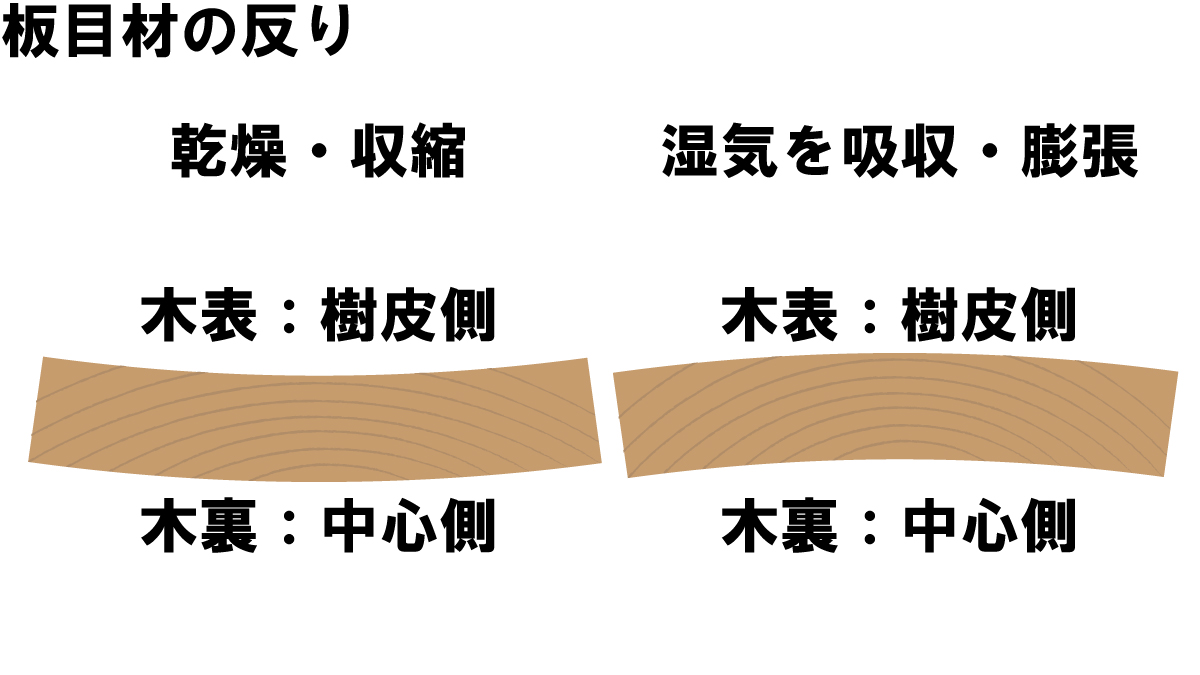

板目の反り

柾目板は反りはほぼ起こりませんが、板目板では調湿作用により、乾燥した場合、木表と呼ばれる樹皮側の水分が多い部分の水分が失われることにより、木表が凹む形で反りが発生します。逆に湿気が多いと水分を木表が吸収し、膨張することで、木表が出っ張る形で反りが生じます。

住宅の床も、長年にわたり床材の水分が失われ乾燥収縮することで、両端が浮いてくることがあるのはこのためです。

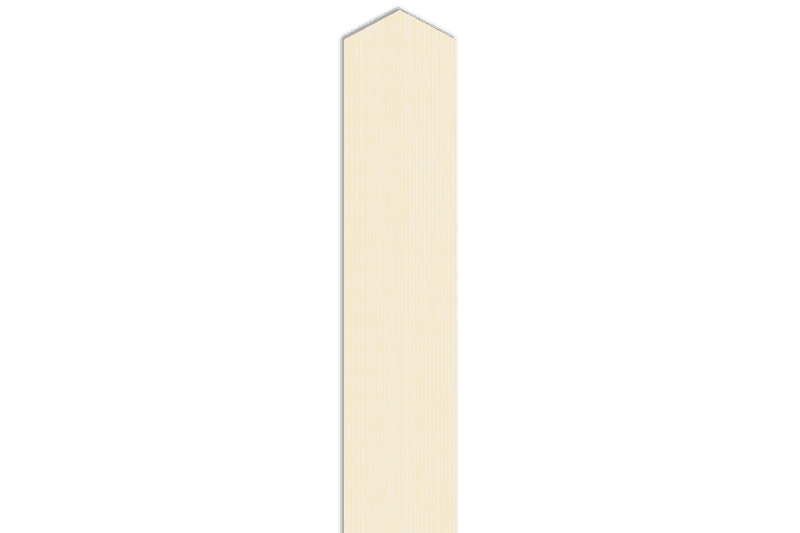

角材の木取り

丸太からは板材だけではなく、角材も木取りします。角材も部位によって名称や特徴、用途が異なります。この章ではその辺を解説します。

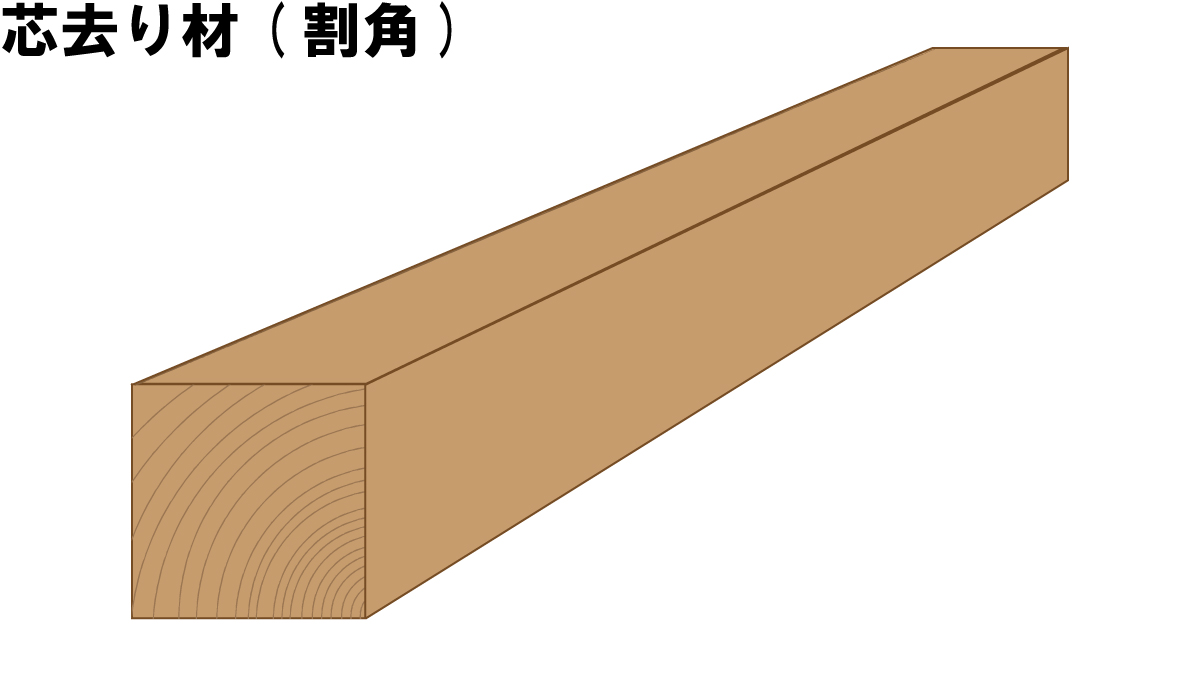

芯部分の硬い部分を切り出した角材は芯持ち材と呼びます。中心を避けて周辺の柔らかい部分から切り出した角材を芯去り材と呼びます。

芯去り材とは

【特徴】

狂いが少ない

腐食虫食いに弱い

中心を外すので芯持ち材に比べ、直径が半分の角材しか取れない、太い角材を取るためにはかなり丸太が必要

【用途】

柱

角塔婆

墓標

「卒塔婆屋さん」の角塔婆・墓標はカナダ産つが、カナダ産バルサムファーの芯去り材を使用しています。背割れ加工の必要がなく、寸法も狂いにくく、ひび割れもしにくいです。

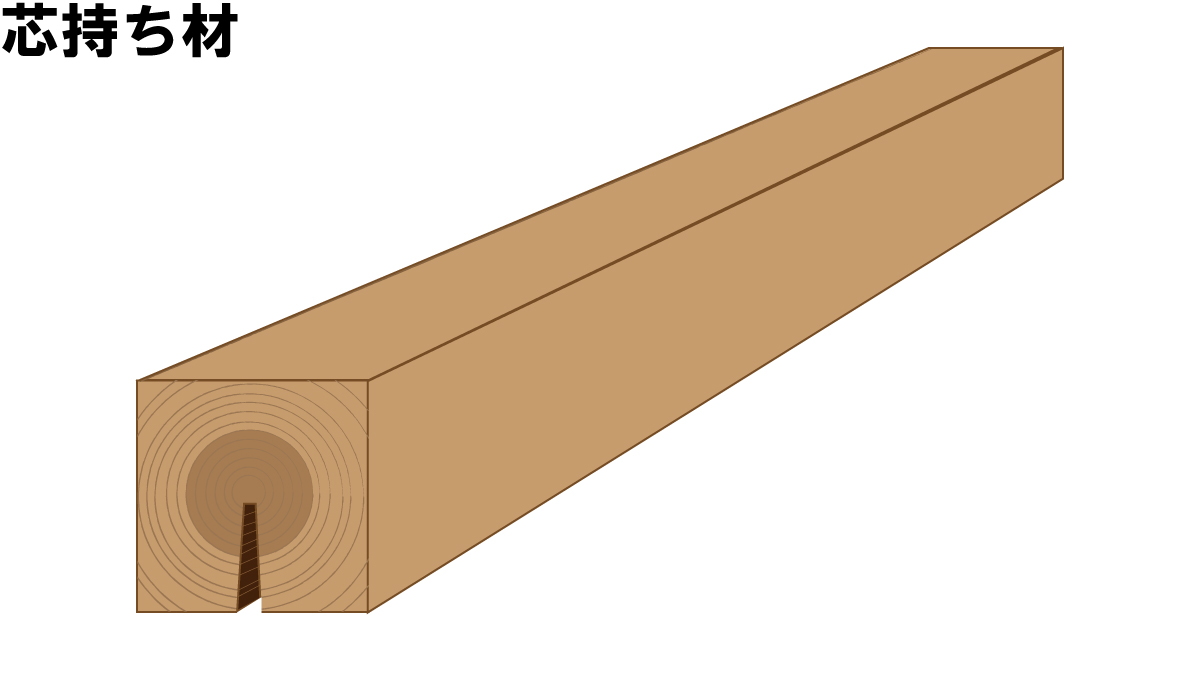

芯持ち材とは

【特徴】

狂いやひび割れを起こしやすい

腐食虫食いに弱い

直径が活かせるので太い角材が取れる

【背割れ加工】

芯持ち材ではそのままでは狂いやひび割れが生じやすいので、背割れ加工という、角材の一面に中心近くまで割れを人工的に予め作っておきます。こうすることで、この割れた部分が木材の収縮を吸収し、狂いや割れを食い止めます。硬い赤太を多く含むので、強度が高いと思われがちですが、この背割れにより強度が下がるので、芯去り材とどちらが強度が高いかは難しいところです。

【用途】

住宅の柱、現代の住宅では柱が見えることが少ないのですが、古民家などでは大黒柱に背割れ加工があるのがわかります。

大型の角塔婆

「卒塔婆屋さん」ではサイトで通常扱っている4寸角までは芯去り材ですが、5寸角以上は基本的に芯持ち材で背割れ加工が施されている角材を使用します。5寸角以上の芯去り材もありますが、希少性が極めて高く、芯持ち材の5~6倍、場合によってはもっと高額となります。芯持ち材の角材で背割れ加工したものの背割れを埋めて字が書ける様にしています。ただし、埋めたところも、長期間屋外に置いておくと外れてしまうので注意が必要です。

材料調達ルートの変遷

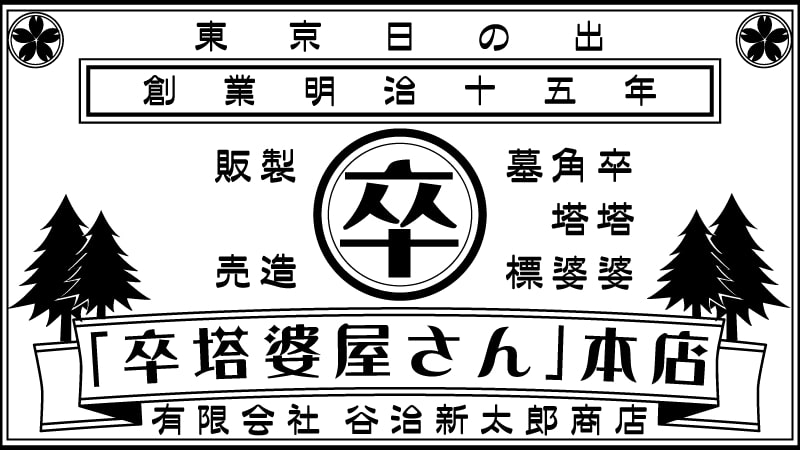

日の出町で卒塔婆づくりが盛んになった理由

卒塔婆屋さんの運営母体である有限会社谷治新太郎商店は明治15年に個人事業主と創業、昭和56年に法人化しました。創業当初はもともと日の出町は林業が盛んで、先代たちも林業や養蚕を生業としていました。弊社がある日の出町(大久野村)での山には、もみの木がたくさん自生していました。モミは建具などには使われますが、柔らかく建物を支えるには使えず、持て余していたところ、たまたま、このモミを使って江戸の街にご先祖様を供養する木塔(卒塔婆)を売りに行く機会があり、実際に売ってみたらすごく売れたことから、卒塔婆づくりが盛んに行われるようになりました。

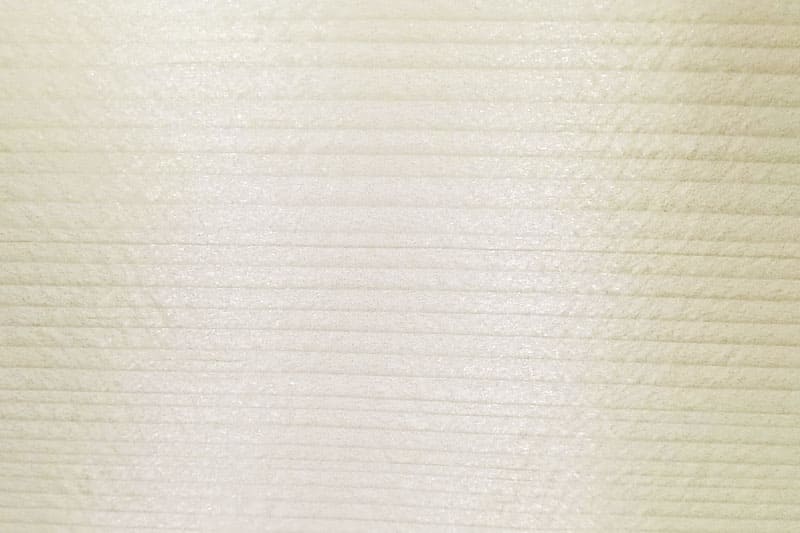

モミの木は色が白く、目が揃っているので、仏事や神事に好んで使用されます。また、墨ののりが良く、書きやすいうえ、にじみにくいという特徴も兼ね備えており、地元にもみの木が大量にあり、一大消費地である江戸に近く、すぐに持っていけるなど卒塔婆の製造から販売まで適した地でもあったため、日の出町では卒塔婆づくりが盛んとなり、今では卒塔婆の全国シェア6割が日の出町産となっています。

材料調達ルートの変遷

大まかな弊社の材料調達ルートの変遷は下記のようになります。これは同業他社でもほとんど変わりません。

【戦前】

地元の山(日の出町・奥多摩・埼玉県・山梨県)から材料調達

【戦後】

南東北から材料調達

【1990年代】

中国やヨーロッパから材料調達

【現在】

ヨーロッパ(ドイツ・ルーマニア)・北米から材料調達

創業当時は、自分たちの手で山からもみの木を伐採し、のこぎりで挽いて板状にして、のみで卒塔婆の形にしていました。弊社でも、母屋の屋根裏で養蚕を行っていましたが、そこを改築して卒塔婆の製造工場とてきた歴史があります。手作業で作っていたので、一日で一人が作れる卒塔婆は100本程度でした。戦後は卒塔婆製造も機械化が進み、生産量は飛躍的に伸び、現在では1日5,000本くらいは製造できる様になりました。

材料はある程度の大きさに製材された山板と呼ばれるものを、製材業者から仕入れています。輸入材の大半はヨーロパや北米で丸太を製材、一部は中国やベトナムの製材し、そこから日本へ輸入しています。最近では、もともと建材を主力に製材をしていた日本の製材工場でも卒塔婆用の山板へ製材するところも増えてきました。

今後の課題

2020年代に入り、新型コロナウィルスに端を発する、ウッドショック(木材への需要が高まり卸売価格が高騰)、ウクライナ情勢、円安と9割以上輸入材に頼ってきた、私たち卒塔婆業者は、材料価格高騰、材料確保が難しくなるなど非常に困難な状況に追い込まれています。また、最近ではSDGsへの関心の高まりから、森林資源の持続可能性、カーボンニュートラルなども私たち業者を悩ませる種となっています。

時代の流れであり対応していくことが求められている中、国産材回帰への機運も出てきました。その一つが、多摩産の杉を使った卒塔婆で、周辺の山では現在、戦後植えられた杉の木がちょうど採りごととなっています。古い杉を伐採し新たに植樹をすることで、森林が循環し、花粉の問題も解決へ向かいます。また、伐採から製材までを半径5km圏内で完了するので、輸送時のCO2排出も相当抑えられます。更に、間伐材も使うことで貴重な資源を無駄なく使うことができます。地元の木が市場に流れることで、森林で働く人たちの処遇改善にも繋がります。

しかし、杉は源平と呼ばれる紅白に色が分かれるため、白一色のモミに比べ、まだまだ敬遠される傾向となり、弊社も展示会で杉塔婆の見本を出すと、来場者からは考え方には大いに共感するけど、見た目が・・・と良く言われます。現在はまだ全体の1%にも満たない杉塔婆の出荷量ですが、今後は、杉塔婆への想いを多くの人に伝え、継続して増やしていきます。

卒塔婆の材料について

現在「卒塔婆屋さん」で使用している材料になります。創業当初からモミは主力ですが、最近ではモミだけでは材料が揃わないこともあり、似た特徴をもつ代替え素材も増えてきました。「卒塔婆屋さん」で現在使用している材質一覧となります。

白松

主な商品:卒塔婆・神式塔婆

白さ ★★★★★

硬さ ★★★☆☆

重さ ★★☆☆☆

産地:ルーマニア・中国

科属:マツ科マツ属

色目:白色

特徴:他の樹種に比べ色が白く、軽いのが特徴です。以前は中国産がほとんどでしたが、最近はルーマニア産がほとんどです。弊社では卒塔婆・護摩木に使用しております。

モミ

主な商品:卒塔婆・神式塔婆

白さ ★★★★☆

硬さ ★★★★☆

重さ ★★★☆☆

産地:ドイツ

科属:マツ科モミ属

色目:白色から淡黄色

特徴:色味が白く、白松に比べ若干重いです。加工性や強度、色味において卒塔婆に最適です。昔は国産のモミを使っていましたが、現在は杉の植林が進み、コスト面で輸入材となりました。

スプルース

主な商品:卒塔婆・神式塔婆

白さ ★★★★☆

硬さ ★★★☆☆

重さ ★★★☆☆

産地:オーストリア

科属:マツ科トウヒ属

色目:白色から淡黄色

特徴:目が細かく、ピアノ・ギターなどの楽器にも使用されます。マツ科特有の脂もほとんどなく、無味無臭の良材です。

バルサムファー

主な商品:卒塔婆・神式塔婆・木札

白さ ★★★☆☆

硬さ ★★★★☆

重さ ★★★☆☆

産地:北アメリカ

科属:マツ科モミ属

色目:白色から淡褐色

特徴:ツガより柔らかく加工性が良いです。卒塔婆だと若干重い材質となります。ツガよりも色が白いので弊社では卒塔婆・角塔婆・墓標に使用しております。

つが

主な商品:角塔婆・墓標

白さ ★★☆☆☆

硬さ ★★★★★

重さ ★★★★★

産地:カナダ

科属:マツ科ツガ族

色目:淡黄褐色

特徴:固めで柾目が揃っています。卒塔婆だと重い材質となりますので、弊社では主に角塔婆・墓標に使用しております。

ひのき

主な商品:大型の角塔婆

白さ ★★★★☆

硬さ ★★★☆☆

重さ ★★★☆☆

産地:日本

科属:ヒノキ科ヒノキ属

色目:淡黄色

特徴:高級品で加工が容易なうえに狂いが少なく、芳香もあります。弊社では通常商品にはコスト面から使用しませんが、特注品、特に大型の角塔婆に使用します。卒塔婆への加工も特注で承ります。 この他では、マフォガニー、紫檀などの特注品も扱った経験もございます。サイト掲示の通常品につきましては、時期によって輸入材の割合が変わることもあり、材質の指定は出来ませんが特注品としての材質指定は是非とも先ずはご相談ください。

すぎ

白さ ★☆☆☆☆

硬さ ★☆☆☆☆

重さ ★☆☆☆☆

産地:東京都多摩地区

科属:ヒノキ科スギ属

色目:淡黄色・灰色・褐色

特徴:「卒塔婆屋さん」では杉材は東京都多摩地区で採れたものしか使用しません。色味が他の材と比べ一面白というの稀で、ほとんどが源平と呼ばれる赤・白や灰・白など色味分かれたりします。甘めの芳香があり木材として柔らかくかんな掛けが難しい点があります。非常に軽く長尺ものでも取り回しが楽です。材質の指定は出来ませんが特注品としての材質指定は是非とも先ずはご相談ください。

まとめ

普段、木材について深く考えることは少ないと思います。「卒塔婆屋さん」では製材された木材を仕入れていますので、実際に丸太を見る機会は少ないです。

日本は古来より木材を使った建築が主流であり、木材の木取りや何処にどんな木材を使えば長持ちするのか、歪みは抑えられるのかなど、先人の知恵が詰まっていると思います。

この記事を書いた人

DAISUKE YAJI

プロフィール

1999年3月 筑波大学第一学群自然学類数学科卒業

1999年4月 株式会社セブン&アイHD入社

2011年10月 株式会社セブン&アイHD退社

2011年11月 有限会社谷治新太郎商店入社

2012年12月 有限会社谷治新太郎商店代表取締役就任

2019年 カラーミーショップ大賞2019にて地域賞(東京都)

2020年 カラーミーショップ大賞2020にて優秀賞

2023年 ネットショップグランプリにて特別賞授賞

2024年 次世代コマース大賞にて大賞授賞

義父・義母・妻・長男・長女・次女・猫3匹の大所帯

趣味はゴルフ、月1回はラウンドしています。

卒塔婆(50本入)

卒塔婆(50本入) 卒塔婆(1本入)

卒塔婆(1本入) 多摩産杉塔婆

多摩産杉塔婆 ECO卒塔婆

ECO卒塔婆 神式塔婆・祭標(50本入)

神式塔婆・祭標(50本入) 神式塔婆・祭標(1本入)

神式塔婆・祭標(1本入) 角塔婆(1本)

角塔婆(1本) 墓標(1本)

墓標(1本) 経木塔婆・水塔婆(200枚入)

経木塔婆・水塔婆(200枚入) 護摩木

護摩木 護摩木一座分セット

護摩木一座分セット 護摩札・木札

護摩札・木札 絵馬

絵馬 日めくりカレンダー台座

日めくりカレンダー台座 端材

端材 石の専門店STクラフト謹製

石の専門店STクラフト謹製 天然木の御朱印帳

天然木の御朱印帳 御朱印・寺社寺院向け印章

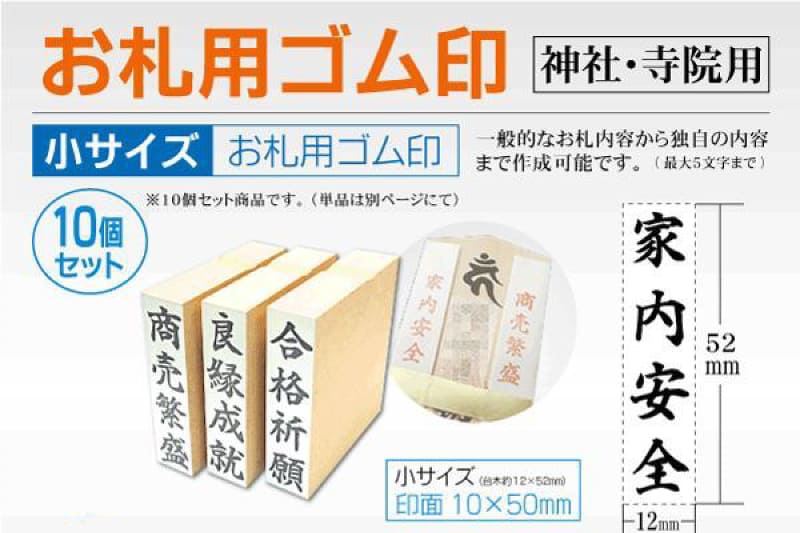

御朱印・寺社寺院向け印章 玉初堂御寺院用線香

玉初堂御寺院用線香 筆ぺん・墨汁など

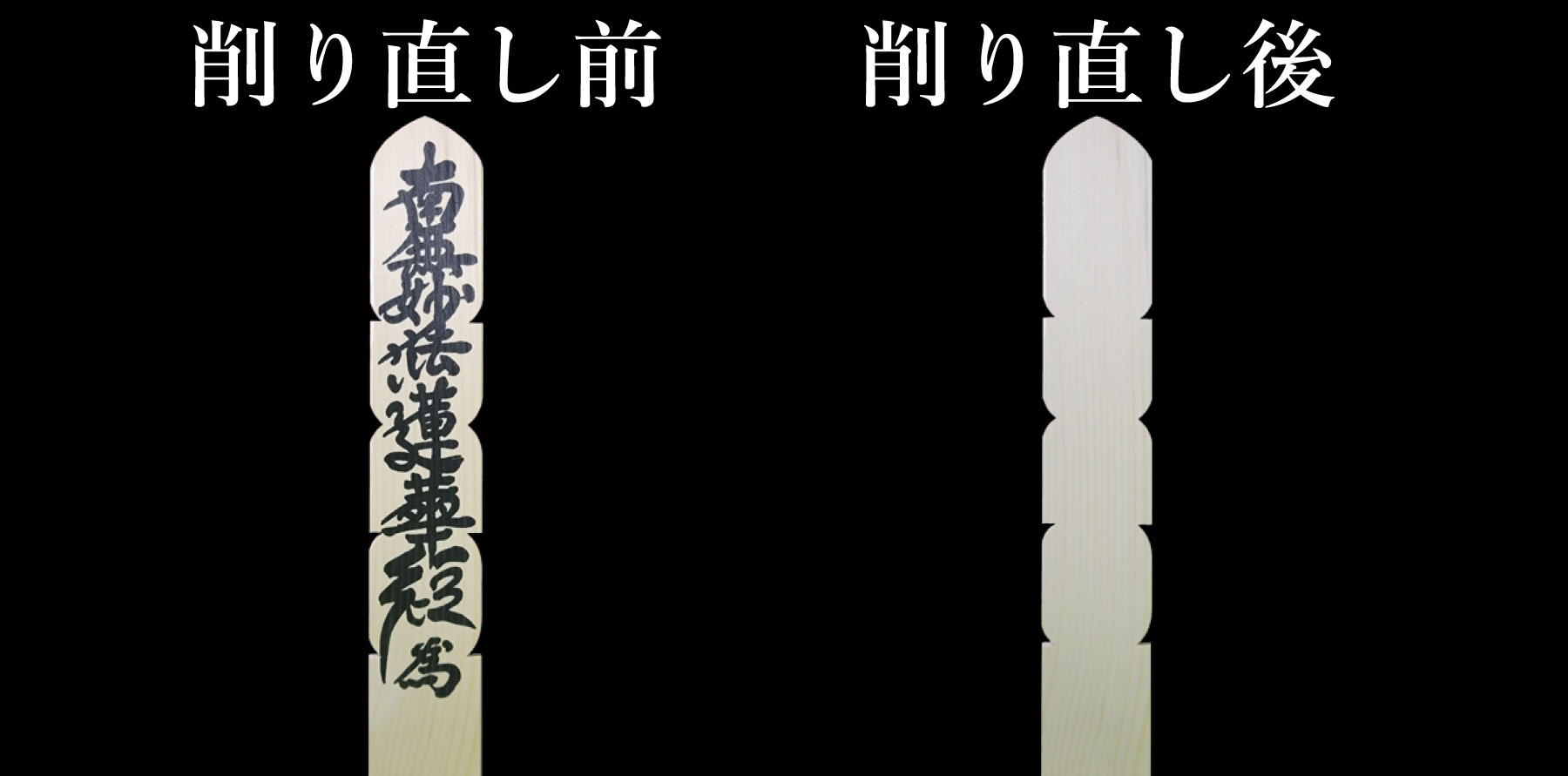

筆ぺん・墨汁など 印刷・毛筆筆耕・削直し

印刷・毛筆筆耕・削直し 定期便

定期便