歴史的背景 – 明治の改暦とお盆の日付の変化

江戸時代まで、日本のお盆は旧暦7月15日を中心に営まれていました。しかし明治5年(1872年)に、政府は国際標準に合わせ太陰太陽暦から太陽暦(新暦)への改暦を断行します。改暦により暦の上で約1ヶ月のズレが生じ、従来の旧暦7月15日は新暦では梅雨明け前の時期に当たる7月中旬となってしまいました。明治政府は太政官布告により新暦7月15日をお盆とする方針を示し、東京など都市部では新しい暦通り「7月盆(新盆)」に移行しました。これは東京が当時日本の政治・経済の中心であり、官公庁や企業が新暦導入に即応したためと考えられます。一方、農村部では新暦7月は農繁期と重なり改暦への即時対応が難しく、従来の季節感を尊重して「8月盆(旧盆)」、つまり新暦で1ヶ月遅らせた8月15日をお盆とする地域が多くなりました。このように明治以降、お盆の日取りは地域によって二分され、東京などでは7月にお盆を行う習慣が根付きました。

宗教的・文化的要因 – 仏教の教えと民間信仰の融合

お盆は元来、仏教行事としての「盂蘭盆会(うらぼんえ)」に由来します。「盂蘭盆」はサンスクリット語のウランバナ(逆さ吊り)に由来し、餓鬼道で苦しむ霊を救う仏事を指します。仏典『仏説盂蘭盆経』によれば、お釈迦様の弟子で神通力第一といわれる目連尊者が亡き母を餓鬼の世界で見つけ、7月15日に僧たちへ供養を施すよう教えを受けました。その施しの功徳で母親は救われたとされ、それ以来毎年旧暦7月15日(現在の新暦では8月15日頃)が先祖や両親に報恩感謝し供養を捧げる日となったという説話があります。この故事に基づき、お盆は先祖の霊を慰め感謝を伝える仏教行事として定着しました。

一方、日本には古来より祖先崇拝の信仰があり、「今の自分があるのはご先祖様のお陰」と先祖に感謝する風習が根付いていました。お盆は飛鳥時代に仏教行事として伝わりましたが、やがて日本固有の祖霊信仰や農耕儀礼と結びつき、仏教と民間信仰の融合した行事となりました。そのためお盆の期間には、家族・親族が一堂に会し先祖や故人を偲び、現在の自分の存在をかえりみるという日本人共通の文化的習慣が育まれました。俗に「盆と正月が一緒に来たようだ」という表現があるように、お盆は正月と並ぶ一年の大きな節目でもあります。宗派による違いは多少あれど、「先祖の霊がこの世に戻ってくる」という民間信仰が広く共有されており、多くの家庭で盆棚(精霊棚)を設けて位牌や供物を備えます。

また、お盆期間中の習俗には仏教的意味合いと民俗的意味合いが混ざり合っています。例えば 迎え火・送り火 は、7月13日夜に門口で「迎え火」を焚いて先祖の霊を自宅に迎え、16日夜に「送り火」で霊をあの世へ送り出す風習です。これは先祖の霊に道しるべを示し、滞在中もてなした上で無事に送り届けるという先祖供養の表れです。東日本を中心に広く見られる精霊馬(しょうりょううま)の風習もその一つです。キュウリやナスに棒をさして馬や牛に見立て盆棚に供えるもので、キュウリの馬は先祖の霊が少しでも早く此岸に来られるように、ナスの牛はできるだけゆっくりあの世へ戻れるように、さらには供物を牛に載せて持ち帰ってもらうようにとの願いが込められています。このように、お盆は仏教の教えに基づきつつも、日本人の先祖敬いの心や自然観と結びついた独自の宗教的・文化的行事となっています。

地域差と旧盆との比較 – 7月盆と8月盆の分かれた事情

明治以降、お盆の時期は地域によって主に7月と8月に分かれるようになりました。東京をはじめ近代化の影響が強かった都市部では新暦の7月15日をお盆とする「7月盆(新盆)」が定着していますが、多くの地域では従来の季節感に合わせた「8月盆」(月遅れ盆)が行われています。例えば東京・神奈川・静岡・愛知など都市部では現在も7月13日〜16日にお盆を営むのが一般的ですが、それ以外の大部分の地方では8月13日〜16日にお盆を迎えるのが主流です。東京のお盆を特に「新盆」と呼ぶのに対し、全国的に主流の8月のお盆は「旧盆」とも通称されます(ただし厳密には旧盆とは旧暦7月に行う場合を指します)。

地域差が生まれた背景には前述の歴史的事情(改暦への対応)がありました。東京では新政府の方針もあって改暦直後から新暦7月に移行しましたが、多くの地域では農作業の都合もあり旧暦の感覚で1ヶ月遅らせた8月に盆行事を行うようになりました。特に東北・北陸など一部の都市部以外では新暦7月では気候的にも早すぎるため、新暦8月に行う「月遅れ盆」が根付いたのです。一方で、沖縄県や鹿児島県奄美地方などでは現在も旧暦7月15日を中心とする「旧暦盆」(旧盆)を行っており、旧暦に従うため毎年日付が変動します(旧暦7月15日は新暦の8月中旬から9月上旬に相当)。このように、日本のお盆の時期は新盆(7月盆・月遅れ盆(8月盆)・旧盆(旧暦盆)の三つに大別でき、東京のお盆はその中でも新盆に当たります。東京では新暦7月にお盆を行う習慣が長く続いてきたため、「東京盆」と呼ばれることもあり、全国的には珍しい時期設定となっています。しかし同じ東京府内でも、多摩地域の一部(旧養蚕地帯など)では8月盆を採用するなど、地域の歴史や産業によって例外も存在します。総じて、東京のお盆が7月に行われるのは明治の改暦への迅速な適応の名残であり、他地域との生活様式の違いが反映された結果と言えるでしょう。

東京におけるお盆行事・祭りと地域の習慣

東京でお盆の時期に行われる主な行事や伝統的な祭りには、家庭での供養と地域コミュニティでの催しの両面があります。まず各家庭では、お盆入りの7月13日には墓参りをしてご先祖を迎える準備を整え、夕刻に門前で麻がらを焚いて迎え火を灯します。家の中には精霊棚を設け、灯籠や盆提灯に明かりをともして霊をお迎えします。また前述の通り、キュウリの馬とナスの牛で作った精霊馬を飾り、霊が来往する乗り物として供える習慣も広く行われています。お盆期間中(東京では7月13日〜16日)は仏壇に季節の果物や団子などお供えを絶やさず、僧侶を招いて棚経や法要を営むご家庭もあります。7月16日(または最終日)には送り火を焚いて先祖の霊を送り出し、川辺や海辺で灯籠流しを行う地域もあります(都内では隅田川での灯籠流し等が知られます)。盆踊りは、お盆に戻ってきた精霊を慰め、感謝とともに見送るための伝統芸能であり、地域の人々が参加する夏の風物詩です。東京ではお盆初日の7月13日夜から各所で盆踊り大会が催され、櫓を囲んで老若男女が輪になって踊る情景が見られます。

東京を代表するお盆の行事としては、以下のような祭りや催しが挙げられます。

靖国神社「みたままつり」(千代田区)

約3万灯もの提灯が九段の夜空を美しく彩る東京有数の慰霊祭です。昭和22年(1947年)に先祖の霊を慰めるお盆の風習にちなみ始まった祭りで、毎年数十万人の参拝者で賑わいます。期間中(7月13日〜16日頃)、境内では靖国神社奉納の納涼盆踊り大会が開催されるほか、神輿振りや江戸芸かっぽれ、青森のねぶた囃子の披露、全国各地の燈籠展示や七夕飾りなど、多彩な伝統芸能が催されます。東京のお盆の幕開けを告げる夏の風物詩として定着しています。

築地本願寺「納涼盆踊り大会」(中央区)

毎年8月上旬に開催される築地の夏の風物詩です。浄土真宗本願寺派の古刹・築地本願寺の境内で行われ、都内最大級規模の盆踊り大会として知られます。夜店も並び境内は大勢の人で埋め尽くされ、やぐらの周りに踊りの輪が幾重にも広がる光景は壮観です。築地場外市場の有名店が軒を連ねる屋台で飲食も楽しめることから、「踊って食べて楽しむ盆踊り」として地元のみならず多くの来場者を集めます。近年は7月末〜8月初めの4日間開催が恒例となっており、東京の盆踊り文化を象徴するイベントの一つです。

東京高円寺阿波おどり(杉並区)

徳島県の伝統芸能である阿波踊りを昭和32年(1957年)に高円寺の商店街が町おこしとして取り入れたのが始まりで、以後60年以上続く東京の夏祭りです。開催は毎年8月最終土日に行われ、今や1万人を超える踊り手と約100万人の観客が熱狂する東京夏の一大イベントに発展しました。夕刻から高円寺駅周辺の商店街通りが踊りの演舞場となり、「ヤットサー」の掛け声も勇ましく連(踊りグループ)が華やかな踊りを披露します。その熱気とスケールは東京のみならず全国的にも有名で、昭和後期以降各地で盆踊りが観光化・大規模化する流れの先駆けともなりました。高円寺阿波おどりは元々お盆に直接結びついた行事ではありませんが、阿波踊り自体がお盆の精霊送りの踊りにルーツを持つため、広い意味で東京におけるお盆文化の一部と言えるでしょう。

この他にも、東京各地で様々な盆行事が行われています。例えば、隅田川花火大会(7月下旬開催)は元々「川施餓鬼」の供養行事が起源とされ、盆の時期の水辺の精霊供養から発展したものです。現在では純粋な娯楽の花火大会となっていますが、多くの地域でお盆時期に花火大会が集中するのは、花火がもともと精霊供養・鎮魂の意味を持っていた名残とも言われます。東京都心部では他にも、各自治体や商店街が主催する盆踊り大会や灯篭流し、伝統芸能の奉納など、お盆に合わせたイベントが数多く企画されています。お盆は亡き人々の霊を慰める厳かな側面と、地域の人々が一体となって踊り楽しむ賑やかな側面をあわせ持つ行事です。東京において7月のお盆行事は、先祖への思いを大切に継承しつつ、都市文化の中で洗練された夏の伝統として現在まで受け継がれています。東京のお盆が7月に行われる背景とそれにまつわる行事の数々は、日本の歴史的変遷と宗教・文化の多層性を物語るものと言えるでしょう。

この記事を書いた人

DAISUKE YAJI

プロフィール

1999年3月 筑波大学第一学群自然学類数学科卒業

1999年4月 株式会社セブン&アイHD入社

2011年10月 株式会社セブン&アイHD退社

2011年11月 有限会社谷治新太郎商店入社

2012年12月 有限会社谷治新太郎商店代表取締役就任

2019年 カラーミーショップ大賞2019にて地域賞(東京都)

2020年 カラーミーショップ大賞2020にて優秀賞

2023年 ネットショップグランプリにて特別賞授賞

2024年 次世代コマース大賞にて大賞授賞

義父・義母・妻・長男・長女・次女・猫3匹の大所帯

趣味はゴルフ、月1回はラウンドしています。

卒塔婆(50本入)

卒塔婆(50本入) 卒塔婆(1本入)

卒塔婆(1本入) 多摩産杉塔婆

多摩産杉塔婆 ECO卒塔婆

ECO卒塔婆 神式塔婆・祭標(50本入)

神式塔婆・祭標(50本入) 神式塔婆・祭標(1本入)

神式塔婆・祭標(1本入) 角塔婆(1本)

角塔婆(1本) 墓標(1本)

墓標(1本) 経木塔婆・水塔婆(200枚入)

経木塔婆・水塔婆(200枚入) 護摩木

護摩木 護摩木一座分セット

護摩木一座分セット 護摩札・木札

護摩札・木札 絵馬

絵馬 日めくりカレンダー台座

日めくりカレンダー台座 端材

端材 石の専門店STクラフト謹製

石の専門店STクラフト謹製 天然木の御朱印帳

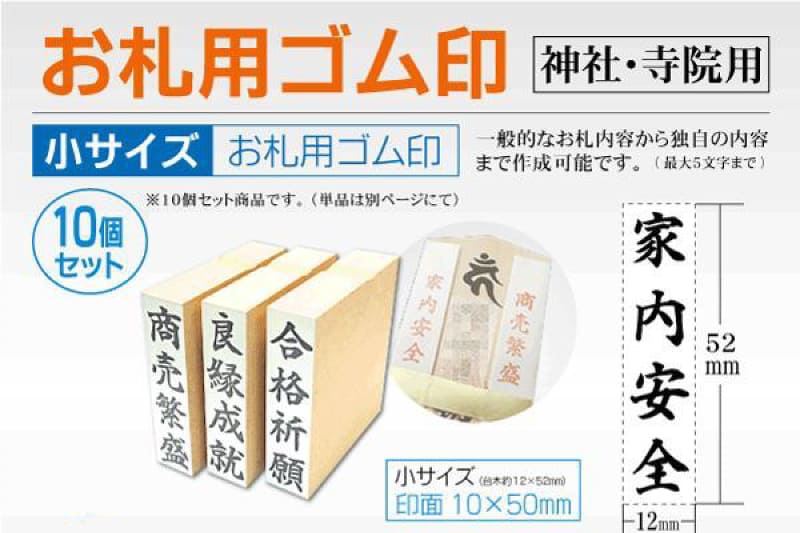

天然木の御朱印帳 御朱印・寺社寺院向け印章

御朱印・寺社寺院向け印章 玉初堂御寺院用線香

玉初堂御寺院用線香 筆ぺん・墨汁など

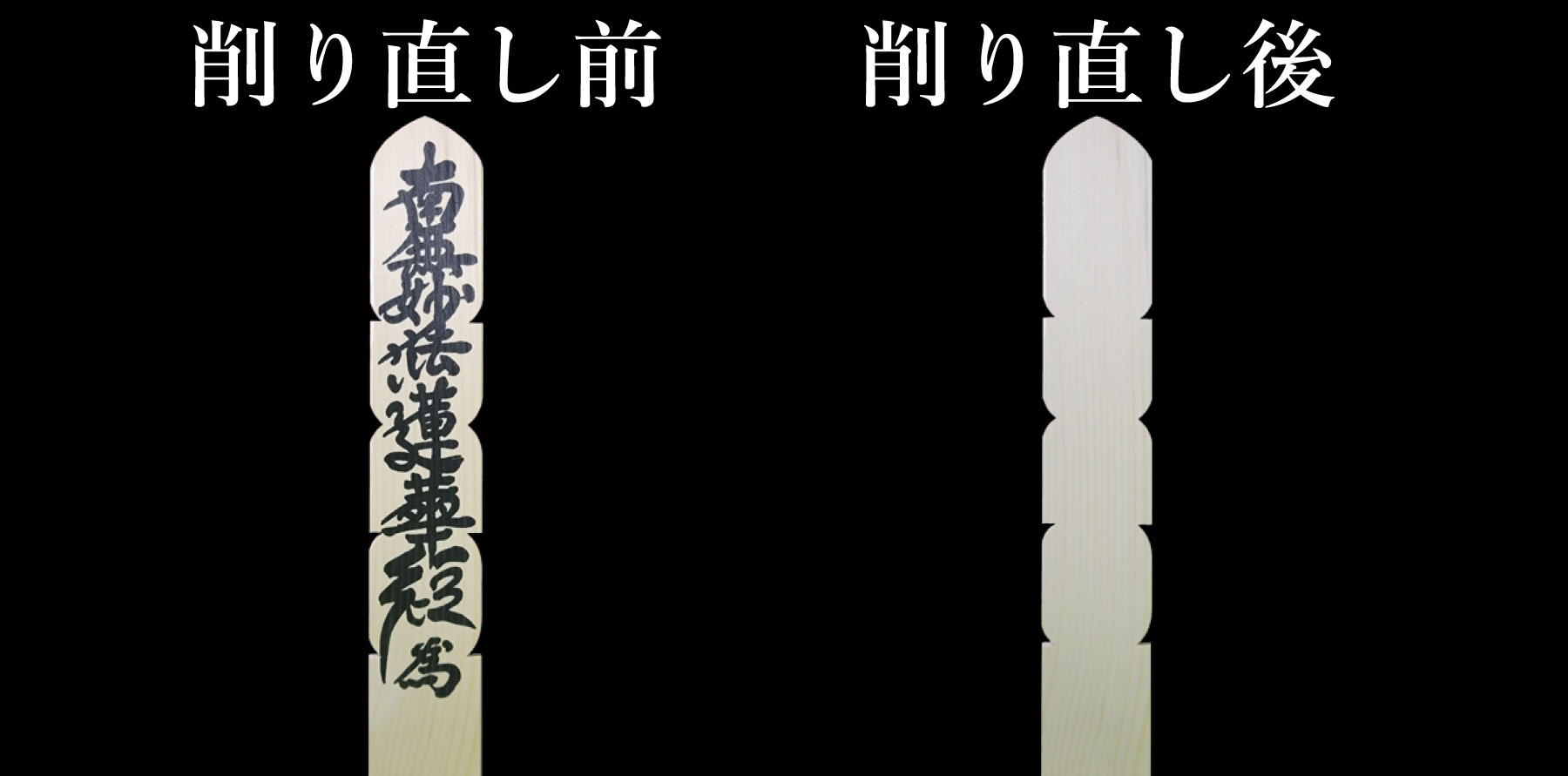

筆ぺん・墨汁など 印刷・毛筆筆耕・削直し

印刷・毛筆筆耕・削直し 定期便

定期便